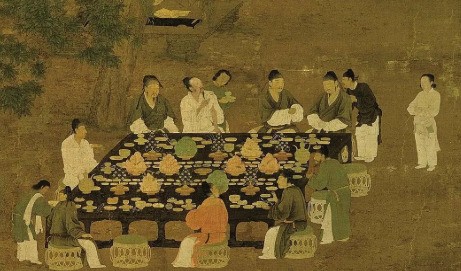

古代飲食文化 和現代有甚麼不同呢?|中外歷史

2024-06-21 14:00

為了晚餐的麻婆豆腐,曲家里到街市準備材料。當他來到一間舊式雜貨店打算買辣椒時,貌似章卜卜、穿着傳統漢服的店主卻不知道辣椒是甚麼!原來這位店主是章卜卜的祖先,特地穿越時空來探望章卜卜一家。祖先稱他所身處的年代並未出現辣椒,到底辣椒何時才成為中國食材?古代的飲食文化,又和現代有甚麼不同呢?

現代飲食選擇豐富,想吃甚麼都可在街市和超級市場內找到。相比之下,古代由於交通和貿易未有如現代般發達,當時的人們大多以自己國家出產的作物為主食。隨着時間推進,各國的交流變得頻繁,人們接觸到產自其他國家的食材,中國的飲食文化才漸趨豐富。

秦漢之前——以豆類為主食

直到春秋戰國之前,古人都以豆類、穀類作為主食,例如大豆。去到春秋戰國時期,小麥才從西亞傳入中國,但也未成為主糧。當時的食物種類和烹調方法相對單調,可以說是只把食物煮熟,填飽肚子。

漢朝——絲綢之路帶來蔬果

在西漢時期,張騫(音:軒)出使西域,開闢了絲綢之路後,開始從國外引進多種蔬果,包括葡萄、芫荽、胡麻、胡桃、大蒜、苜蓿(音:目叔)等到國內栽培,使食物種類變得豐富。這時的平民不像現代人般一天進食三餐,按照禮儀,皇帝一天可以吃四餐,諸侯一天吃三餐,至於平民只能一天吃兩餐。

隋唐時期——出現小麥食品

隨着小麥研磨技術的發展,這時已逐漸出現現代麵條的雛形,開始引起中國飲食結構的變革。這時的主食以飯和餅為主,餅包括今天的饅頭、麵條和包子;而飯則有稻米飯、麥飯等。不過,不論麵條或燒餅,這時的餅食也是口感粗糙。有別於漢代平民只能一天吃兩餐的規定,這時的人們多會在早午晚進食三餐,早餐多為粥與糕餅,午餐以乾飯為主,晚餐多為湯餅與煎餅。

宋朝——烹調技術大改進

這時的主食比以往更豐富,主要分為飯、粥、麵條、餅等:飯是最普遍的主食,可以單一穀物炊製而成,例如麥飯、高粱飯,也可以多種原料配搭合製而成;粥也是常見主食之一,這時食粥有兩大目的,一是為了節約糧食,二是為了養生益壽;麵條在這時得到充分發展,成為飯粥以外重要的主食,品種在近百種左右;餅為一般麵製食物的統稱,包括薄餅、油餅、蒸餅、糖餅等。

在烹調技術上,宋朝比過往有了不少改進,炒菜、羹湯、油炸、糕點等也都陸續出現。這時的肉類菜餚種類也非常多,尤其因為豬肉價廉物美,深受平民百姓喜 愛,計有燒肉、煎肉,以及相傳為文學家蘇東坡創製的東坡肉等。

明清時期——引入辣椒

到了明朝,辣椒、番茄、番薯等美洲作物終於傳入中國。在此之前,人們都是用花椒、胡椒、薑等提取辣味,有了辣椒之後,中國各地的菜餚也增添了吃辣的元素,例如麻婆豆腐,也是於清代在四川成都所創。

清朝在飲食方面十分講究,尤其是皇宮,皇帝吃一頓飯,每桌菜就大約有一百道左右。清朝末代皇帝溥儀就曾在回憶錄《我的前半生》中記載「耗費人力、物力、財力最大的排場莫過於吃飯」,可見當時對飲食的高要求。

從食物名字看引進時間

中國引進的外國食物都有一個特色,就是能夠從食物名稱中的「關鍵字」, 知道引進到中國的時間:

- 帶有「胡」字:大多是兩漢、南北朝傳入中國,例如胡椒。

- 帶有「番」字:明朝以後傳入中國的美洲作物,例如番茄。

- 帶有「洋」字:可能是清朝末年和民國時期傳入中國,例如洋白菜(椰菜)。

文:星島小學學生報《陽光校園》編輯部;圖:網上圖片

相關文章:

- 古代食物進化史 回到古代吃甚麼?

- 古人有甚麼方法應對蝗災?2019東非蝗災|中外歷史

- 柏林圍牆 分割東西陣營 冷戰鐵幕象徵|中外歷史

- 5位古代藝術家成就非凡 誰當選年度中國歷史人物?|中外歷史

- 如果古人參加運動會,邊個會係運動高手?|中外歷史

- 中國的多元民族風情/疆域變化/衣食住行|中外歷史

- 古代騙術揭秘 《騙經》中的二十四類騙術 |中外歷史

最新回應