專科診療所|45歲男無病徵大腸生瘜肉險患癌 醫生籲小心7大習慣防大腸癌 (附檢查方法)

2022-10-17 00:00

大腸癌是香港第二位的癌症殺手,最近一名45歲男子沒有病徵,卻在大腸鏡檢查中發現有幾顆瘜肉,險變成癌症!今集《專科診療所》邀請到腸胃肝臟科專科醫生施藴知分享不同的檢查大腸方法,亦建議大家注意7大生活習慣預防大腸癌。

何謂大腸癌?

根據香港癌症資料統計中心資料,在2019年有逾5,500人發現患有大腸癌,屬第二位常見癌症;另外,有逾1,000人因為大腸癌而逝世,屬第二位癌症殺手。而男士患大腸癌的風險比女士高。

施醫生指,我們的腸部分為幾個部分:食物到達小腸後,會進入大腸會經過升結腸,然後進入橫結腸、降結腸、乙狀結腸以及直腸,最後排泄出去。如果癌症在這裡任何一個部分發生,都會稱為「大腸癌」。

瘜肉或會演變成大腸癌

施醫生續指,大腸癌不是突然出現,它由不同的階段演變而成,相信最初可能是一些瘜肉問題;經過5至10年之後,便有機會演變成癌症。因此,瘜肉分不同的種類或期數,屬於良性的包括:增生性瘜肉及發炎性瘜肉。當瘜肉開始變化時,我們稱為「管狀腺瘤」;若再變化,就會變成「絨毛狀腺瘤」;再下一步就會變成癌症。若及早切除瘜肉,就可減低變為癌症的風險。

家族有大腸癌病史 風險高3倍

施醫生表示癌症的風險都有很多,但主要會跟年紀有關,年紀愈大,患癌風險相對增加。大腸癌亦與遺傳有關,假如父母、兄弟姊妹或一些近親患有大腸癌的話,自己的患癌的風險也會高達3倍,也會和一些遺傳的瘜肉問題有關係。一些後天因素也會增加患大腸癌的風險,例如吸煙、飲酒、肥胖、過重、少運動、少吃纖維、排便不暢順等。

大腸癌的症狀

施醫生分享大腸癌的普遍症狀,包括:腹痛、大便出血、者大便習慣改變。例如,平時每天大便一次,現在可能一天去幾次或者幾天去一次大便;或者大便的形狀改變了,由一條條、很完整的大便,變成一粒粒或者是比較稀爛的形狀。假如出現消瘦或者食慾不振,大腸癌病情已屬比較後期。

4個檢查大腸的方法

有時大腸癌早期的時候未必有症狀,即使其中一個症狀便秘也是都市人常見的問題,有時難以了解自己大腸的健康狀況。施醫生為大家介紹4個檢查大腸的方法。

病例分享:45歲無病徵男大腸生瘜肉

定期驗查大腸非常重要,及早發現,可以減少瘜肉變成癌症的機會!施醫生分享病例表示,她最近遇到一位45歲男病人沒出現大腸癌症狀,但卻發現腸道生瘜肉,險變成癌症!這名男士已屆中年,接受了一連串身體檢查,在驗大便隱血時留了2個樣本,其中一個樣本驗到有陽性反應。但他本身沒有肚痛、排便問題或大便出血,遂再照大腸鏡進一步檢查。

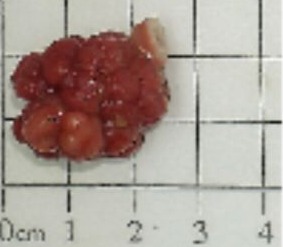

施醫生指,一照大腸鏡,就發現有幾顆瘜肉,其中一顆像拇指般大。醫生切除這瘜肉分析化驗,發現它是一個管狀絨毛狀的腺瘤,若不及時處理,下一步便會變成癌症。

瘜肉或會復發

施醫生指,切除瘜肉可以避過患大腸癌一劫,不過即使今次切除了瘜肉,也有機會隨著患者年紀增長而復發。或者,患者也可能有隱藏著遺傳的問題,因此仍然有復發的風險。她建議長過瘜肉的人都要不時做檢查,預防大腸癌。

7個生活習慣預防大腸癌

施醫生分享一些日常生活及飲食上的貼士,保持身體健康,有助減低患上大腸癌的風險。

同場加映:26種防癌食物

維持健康飲食,有助預防癌症。美國癌症研究所(American Institute for Cancer Research)網站列出以下26種有助預防癌症的食物,包括蔬菜、水果、堅果類等,不妨多吃:

記者:Ricca

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ

最新回應