哲學教室 | 到底要不要做個好人?堅守道德正義就會有好的人生嗎?

2023-12-03 14:00

日常生活充斥著各式各樣的道德兩難,決策和選擇的難題。大至人生重要決定,小至日常生活的瑣事,其實都蘊含着道德判斷和抉擇。道德直覺人人都有,但到你真的遇上考驗,又真能夠堅守道德底線嗎?假設如果當你遇到不義之財,你又真的能拾金不昧,物歸原主嗎?如果你把它據為己有,又真能睡得安穩嗎?其實人生有時候做壞事,實在比做好事開心,為甚麼我們還要做個好人呢?各位讀者,做個「好人」對你來說重要嗎?「正義」是聖人推崇的價值,但又會有幾多凡夫俗子能夠達到聖人的標準呢?諺語「善有善報」時有聽聞,理想世界中,做好事有好的結果,做壞事自然有對應的懲罰。然而,現實總難如願,做好事未必總是有好結果,反之亦然。我們一起討論不同的論點再了解一下柏拉圖對「正義」的看法吧!

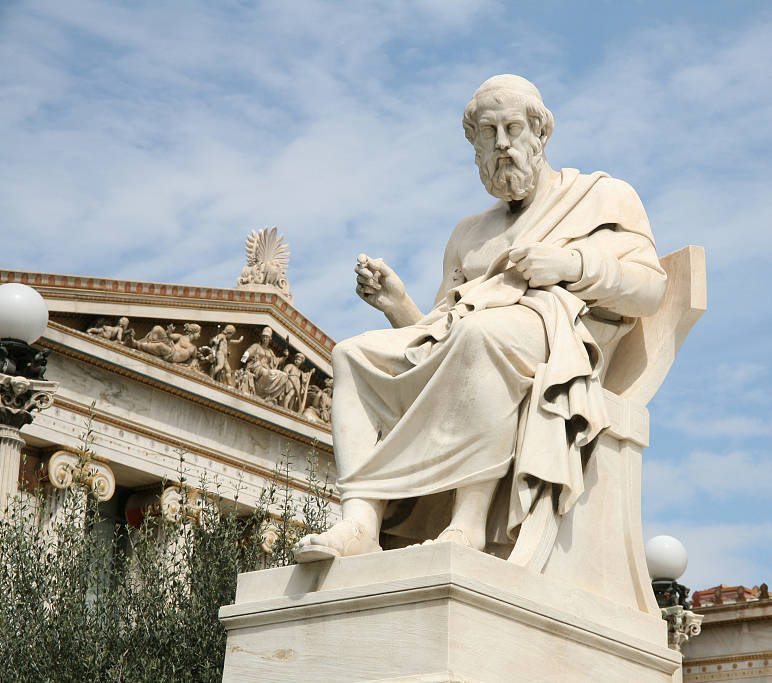

哲學家:柏拉圖(Plato, 公元前429年-公元前347年)

【金句】

- 正義因本質而賜福於其所有者;不正義因本質而貽禍於其所有者。

- (正義是)靈魂的各個部分都充分調和。

- 正義是快樂和成功人生所必需的。

- 未經反思的人生不值得活。

好人有好報?

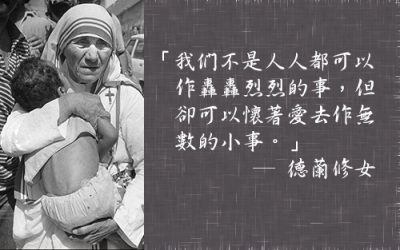

「正義」在古代希臘哲學上屬於倫理學和美德的問題,是有關人與人相處的學問,一種人格特質,與日常生活密切相關。介紹柏拉圖之前,先談談為甚麼要做「好人」?我們自小便聽過長輩的教誨:「好人有好報」,比如今天你幫婆婆拾起散落一地的蘋果,明天別人也有機會幫你拾起滾落一地的零錢。聽起來沒甚麼大問題,但其實不然。現實中「德福」未必一致,擁有美好品德的人,未必就能過上幸福的人生,例如德蘭修女一生救助窮苦大眾,死後更獲封聖人,但她其實長期在貧民區生活,曾以行乞維生,而且自18歲開始,直到87歲死去也無法家人相聚,似乎與一般人認知的「幸福」有點距離。

既然做好事,不一定有好報,為甚麼我們不作惡呢?其中一種回答是以「法律」上的正義去規範社會、管理臣民。我們訂下明文規定,做違反法律的事便會受到相應的懲罰,就算不違法,例如說謊,也會遭人唾罵,名聲受損,承受相應的後果。退一步說,若我們真的因為做好人,而過上一段幸福美滿的人生;或者相反,因為害怕承擔做壞事的後果而做好人,那麼「正義」其實只是一種經過計算得失後的決定,只和自身聲譽有關,這似乎與古代希臘哲學家所推崇的「正義」並不相稱。

蓋吉氏的隱形戒指

事實上,古希臘哲學家格勞康(Glaucon)曾提出一個有趣的思想實驗「蓋吉氏的隱形戒指」(The Ring of Gyges):有位牧羊人叫蓋吉氏,他有一隻令人隱形的戒指,他借助戒指的力量做了皇帝,更搶了人家的皇后。格勞康藉此提出,若我們都擁有這隻戒指,好比得到一塊「免死金牌」,做任何壞事後都不會被懲罰,那麼我們還需要做一個「正義」的人嗎?說完這個故事後,格勞康劃分出三種「善」(Good),第一是這種價值本身就值得追求的,例如快樂;第二是既為了價值本身,亦為了其帶來的後果,例如健康和知識;第三就是這種價值本來是一種負擔,但因為它帶來的後果,我們仍然會追求。格勞康通過故事告訴我們,「正義」屬於第三種「善」,這種看法不正是華人社會普遍流傳的「惡有惡報」嗎?

古希臘三哲之一柏拉圖卻認為,「正義」屬於上述分類的第二種,「正義」本身就具有值得追求的價值。他在著作《理想國》中比較正義和不正義的人生,他認為不正義的人有「獨裁者的靈魂」,常處於迷亂、恐懼的狀態,而正義則使人「靈魂的各個部分都充分調和」。例如一個經常算計別人的商人,自然常常也疑心別人算計自己,而不得一日安睡,他或許有豐厚的物質條件,卻無法得到安定的心靈。說到這裏,各位同學是否覺得似曾相識?其實《論語》的兩句話:「仁者安仁,知者利仁」和「君子坦蕩蕩,小人長戚戚」正好總結今日我們討論「正義」的內容。說不定,若孔子和柏拉圖尚存於世,會為彼此的貼文互相點讚吧。

文:星島中學學生報《S-FILE》編輯部、盧家彥;圖:網上圖片

延伸閱讀:哲學教室 | 迷失在語言遊戲

訂閱《星島校園報》連環送學習天書及網上練習,立即瀏覽了解詳情:https://bit.ly/BTSEP2023

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ

最新回應