中大:AI有助提升 內窺鏡檢查準繩度

2023-12-26 00:00

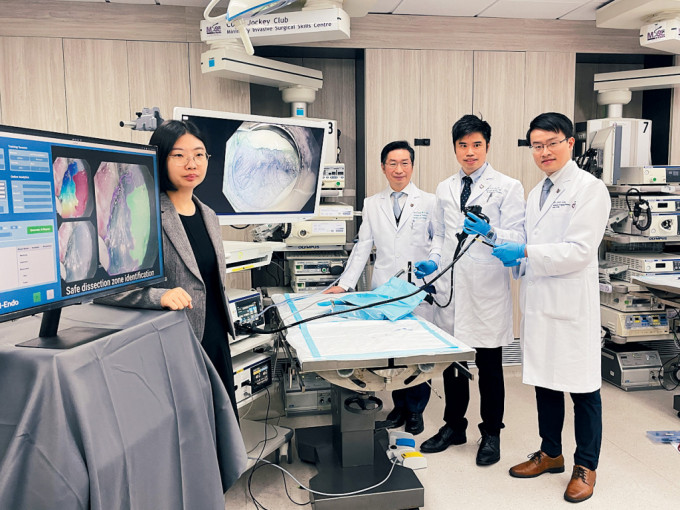

最新「十大癌症」數據顯示,大腸癌在2021年全港發病率名列第二,胃癌亦排第六。為加快確診,政府近年推動「大腸癌篩查計劃」,單計過去1年公院已進行逾5.5萬宗大腸內窺鏡檢查。中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授柳浩城指,醫生操作內窺鏡時需兼顧手部動作,並識別腸道中是否存在瘜肉或癌症,而操作經驗、腺瘤大小、形狀和位置等因素,均會影響大腸鏡準繩度。有國際研究指,傳統大腸鏡有機會遺漏約26%的腺瘤和9%的高危腺瘤。

傳統大腸鏡遺漏約26%腺瘤個案

對新技術會否令醫生過於依賴AI,趙偉仁指相信AI應用屬「副駕」(copilot),目的是協助提升準繩度,以及手術和診斷的質量,但「AI難以取代醫生的同理心,及向病人解說角色。」他續指,醫生用AI時也會自行判斷,過程也是一種培訓,「正如自動駕駛都對初學者有用,但賽車手冇可能用。」相關研究結果也分別在國際期刊《自然通訊》及Clinical Gastroenterology and Hepatology發表。

關鍵字

最新回應