读《菜根谭》劳苦无欲须平衡 | 国学经典

2023-12-13 14:00

读《菜根谭》劳苦无欲须平衡

衡量刻苦与淡泊

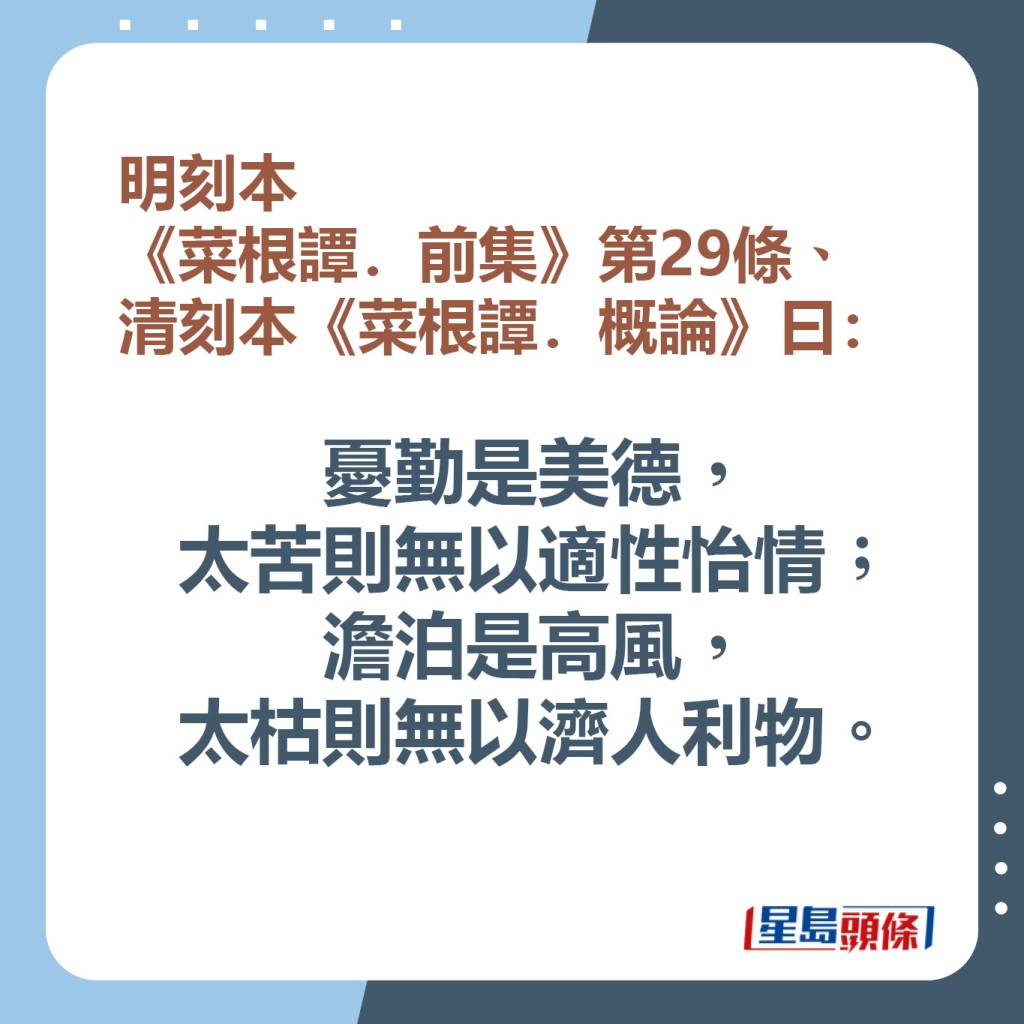

明刻本《菜根谭.前集》第29条、清刻本《菜根谭.概论》曰:「忧勤是美德,太苦则无以适性怡情;澹泊是高风,太枯则无以济人利物。」大意指,劳心勤奋做事,本是做人美德,但如果过分刻苦,便无心机去调适性情,品味生活;淡泊①功名利禄,本是高风亮节,但如果过于枯燥,便无动力再认真做事,贡献社会。

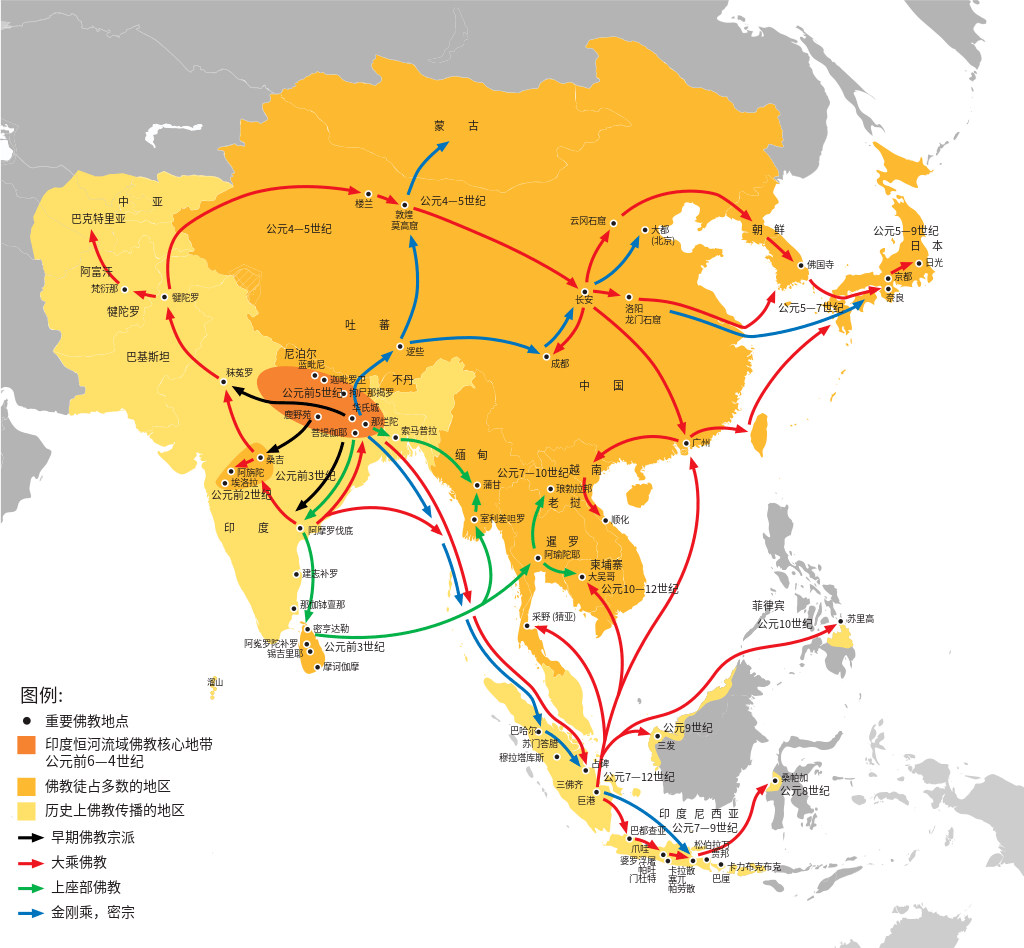

的确,做人不可一味刻苦、一味淡泊,偶尔也需要有点调剂。因此,港人日常忙碌工作,到了假期,当然也想好好放松,外游者众。这一道理,从佛教的发展与教义中,也可得到启发。

佛教起源

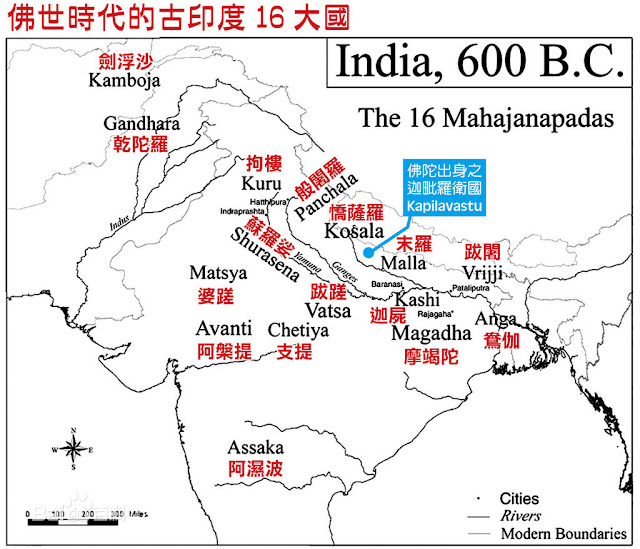

佛教最初起源于古印度恒河支流罗泊提河流域的迦毗罗衞国(今尼泊尔)。当时,迦毗罗衞国是古印度八个小国之一,国王净饭王于公元前623年(一说前565年)诞下太子悉达多。悉达多长大后,眼见众生轮回②生老病死,生起大慈悲心,立下出家修行之愿。

于是,悉达多29岁生子后,便毅然舍弃王位,出家修行,希望寻求解脱生老病死烦恼的办法。但经过6年苦行修炼,悉达多仍未能解脱生死,无奈之下决定放弃苦行,走进尼连禅河去沐浴,洗涤身上的积垢,还接受牧牛女乳糜的供养,身心渐渐恢复健康。

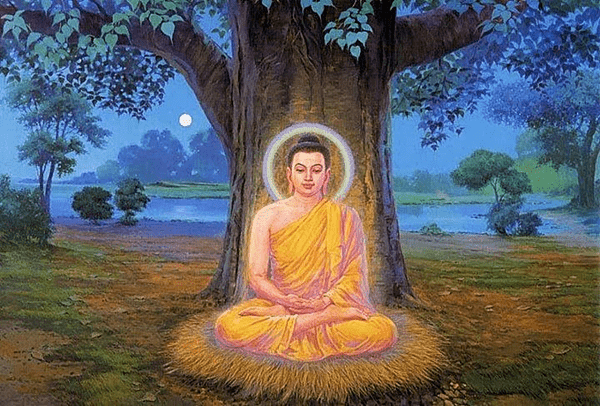

然后,悉达多独自来到迦耶山,在菩提树下潜心反思人生种种苦难之因果。经过7日7夜的静思,终于豁然大悟,参透宇宙人生的真谛,完成了无上正觉。

此后,世人尊称他为「佛陀」或「释迦牟尼」,意为觉悟者。

苦乐并行

佛陀自35岁在菩提树下证道后,直到80岁涅盘③,这40多年间,从未间断为众生说法,阐明人生真谛,足迹踏遍了恒河两岸。这些有关摆脱生老病死苦烦的说解,后来被其弟子记录下来,成为不同佛典,影响深远。

由此可见,一味求苦,无助领悟世间真正道理,必须苦乐兼行,才能看见真象。因此,佛教以「慈、悲、喜、舍」这「四无量心」为基本教义。简而言之,就是要拔除人间痛苦,让众生找回欢乐。这种思想,也可以作为上述《菜根谭》语录的一个旁注。

【认识字词】

- 淡泊:淡泊是指为人处世的态度平淡恬静,不刻意追求名利,时刻悠然自得。《东观汉记.卷一八.郑均传》有记:「淡泊无欲,清静自守。」

- 轮回: 佛教用语,意思指众生不断面临生死投胎,就像车轮子一样转个不停。

- 涅盘:同样是佛教用语,意指众生克服生死百苦。

【小练习】

1. 文中以《菜根谭》引述做人不可一味甚么、一味甚么?

- A. 一味尽欢、一味痛苦

- B. 一味学习、一味颓废

- C. 一味努力、一味放弃

- D. 一味刻苦、一味淡泊

2. 佛教源自哪个国家?

- A. 迦毗罗衞国

- B. 迦罗比耶国

- C. 迦毋琴止国

- D. 迦释悠里国

3. 国王净饭王的太子叫甚么名字?

- A. 悉达架

- B. 悉达多

- C. 悉达义

- D. 悉达文

4. 本文的中心思想是甚么?

- A. 作事待人应努力争取

- B. 作事待人应进退得宜

- C. 作事待人应苦乐并行

- D. 作事待人应取舍有道

【参考答案】

- D

- A

- B

- C

《菜根谭》是明朝洪应明收集编著的一部论述修养、人生、处世的语录集,着重正心修身,养性育德。现时传世版本主要有两种:分为前、后集的明刻本,以及分为修省、应酬、评议、闲适、概论五章的清刻本。

【重温《菜根谭》中的道理】

文:谢向荣教授、星岛中学学生报《S-FILE》编辑部,本文摘自香港电台文教组节目《啖啖菜根谭》,由香港能仁专上学院文学院院长谢向荣教授、锺杰良主持,可到香港电台第一台节目重温;图:网上图片

延伸阅读:

- 读《菜根谭》交友不宜刻失人和 滥招恶友 | 国学经典

- 读《菜根谭》不做伪善君子 虚有其名 | 国学经典

- 读《菜根谭》选择行正路 善守本心安时处顺 | 国学经典

- 读《菜根谭》 修心立德人生根本 | 国学经典

订阅《星岛校园报》连环送学习天书及网上练习,立即浏览了解详情:https://bit.ly/BTSEP2023

《星岛头条》APP经已推出最新版本,请立即更新,浏览更精彩内容:https://bit.ly/3yLrgYZ

最新回应