焦點新聞

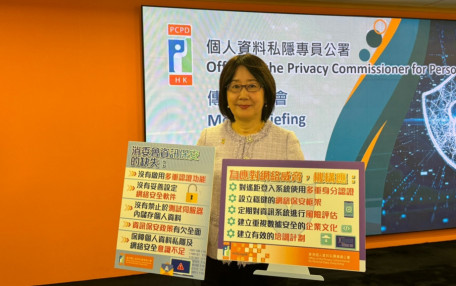

消委會遭黑客入侵 逾450人資料外洩 私隱公署調查:網絡安全意識不足

即時 - 港聞 1小時前私隱專員公署今日(2日)發表有關消費者委員會資料外洩事故的調查結果,私隱專員鍾麗齡表示,該事件源於消委會向私隱專員公署通報資料外洩事故,其伺服器遭受到勒索軟件攻擊。該資料外洩事故導致消委會的數據遭受未獲准許的查閱,當中涉及超過450名人士的個人資料,包括投訴人、資訊科技服務供應商的員工、消委會的現職及已離職員工。 鍾麗齡表示,該資料外洩事故是由消委會以下的多項缺失所導致,包括沒有為遠端存取資料啟用多重認證功能;沒有妥善設定用作偵測及攔截網絡安全威脅的網絡安全軟件;欠缺足夠保安措施禁止或防止於測試伺服器內儲存個人資料;資訊保安政策有欠全面及具體;保障個人資料私隱及網絡安全意識不足。

即時 更多

馮祥記清盤│2債權人入稟2間相關公司清盤

2小時前屯門建生邨單位起火 獨居男子墮樓送院不治

4小時前英國再爆斬人案︱謝菲爾德17歲少年學校傷2人被拘

18小時前杭州主城區全面開放無人駕駛

36分鐘前嫦娥六號任務計劃周五發射 將於月球背面採樣

15小時前專欄 雷雄德│任何運動益處一樣多

6小時前巴西盃|保地花高表現慢熱 宜敲「和主」

6小時前歐協聯|費倫天拿近況頹 冷敲布魯日客勝

6小時前歐協聯|阿士東維拉主場必大炒奧林比亞高斯

6小時前歐霸盃|阿特蘭大攻守兼備 作客馬賽受讓筍

6小時前港超|東方2:1險勝傑志 間接助理文爭標

16小時前劍擊|花劍世界盃香港站開鑼 陳諾思殺入周五正賽

18小時前專欄|轉換跑道一樣精采

5日前專欄|人生就是不停的選擇

26日前疫苗著數|一帖晒睇各大機構抽獎結果 (不斷更新)

22小時前KOL 更多

滬港婦女會成立暨首届理事會就職典禮圓滿舉行 李林麗嬋 陳通 麥美娟 朱文 張華等主禮 榮吳佩儀榮膺創會會長 美麗力量 同心奉獻

滬港婦女會於4月2日假金鐘港麗酒店舉行成立慶典暨首届理事會就職典禮。邀請到香港特別行政區行政長官夫人李林麗嬋,上海市委常委、上海海外聯誼會會長陳通,民政及青年事務局局長麥美娟,中央政府駐港聯絡辦協調部部長朱文,上海市婦聯主席張華等主禮。榮吳佩儀榮膺創會會長。她表示「施比受更有福」,誠意邀請大家加入成為滬港婦女會的一份子,美麗力量,同心奉獻。 出席盛典的主禮嘉賓還有全國人大代表、滬港社團總會主席姚祖輝,全國人大代表、立法會議員陳勇,香港中華聯誼會會長鄭翔玲, 原全國人大常委會香港基本法委員會副主任譚惠珠,首任律政司司長、姚黎李律師行顧問梁愛詩,全國人大代表、立法會議員陳仲尼,全國人大代表胡曉明、

政商來論人間正道是滄桑

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果》公司串謀勾結外國勢力危害國安案,審訊持續。隨著控方各項證據的公開,黎智英及蘋果高層涉嫌違法行為也一一展現在公眾面前。與此同時,不少西方政客和媒體不斷炒作事件,把黎智英美化為「民主鬥士」,甚至提名黎智英角逐諾貝爾和平獎。面對不實言行,我們必須直斥其非,幫助廣大市民認清事實真相。 這些西方政客為了挽救嫌犯黎智英,案件甫一開審,就接連跳將出來,對黎智英案指手畫腳,甚至為了干涉案件的正常審理,叫囂要推動制裁香港特區政府官員和司法人員,公然要求釋放在審嫌犯。倘若香港司法機關頂不住外部壓力釋放黎智英,才是真正的「法治已死」! 黎智英假借運營傳媒影響輿論,進行反中亂港

政商來論從黎智英案證香港就訂立《港區國安法》 及就《基本法》二十三條立法的重要性

隨著備受各界關注的黎智英案開審,在不同證人的相繼作供下,越來越多指控黎智英的理據陸續在法庭呈現。與此同時,西方國家卻妄圖美化黎智英,向香港司法機構施加壓力,甚至要求政府和法庭「放人」。但一個被控「串謀勾結外國勢力」等罪的嫌疑人,法庭又怎可放人? 早前《人民日報》海外版連續兩天刊出以「港澳平」為名的評論文章,針對外部勢力對黎智英案的造謠抹黑進行強而有力的駁斥。本人認為,文章不但駁斥了外部勢力的種種謬論,更直接點出了黎智英案的本質,就是黎智英根本不是「正直的媒體人」、「虔誠的基督徒」或者「爭取自由民主人權的鬥士」,而是勾結外部勢力的嫌犯。 關於黎智英是怎樣的「媒體人」,相信香港市民自有體會。《蘋果

政商來論苦口良藥︰《基本法》第二十三條立法的必要性

文︰沈豪傑律師,港區全國人大代表 香港特區政府就《基本法》第二十三條立法的諮詢期即將屆滿,不同界別的人士都已經就相關立法建議提出意見。香港特區政府在今次立法工作中,進行了大量法律研究、公眾詢諮和解說等工作,讓大家看到香港正在步入由治及興的新階段,也讓大家看到本屆政府「能幹實事、能幹好事」的魄力。 自從特區政府提出要就《基本法》第二十三條立法之後,西方國家和外國傳媒便開始不停抹黑,但整體而言,這些外國勢力的攻擊到目前為止還是比想像中輕微。但我們不能因此而掉以輕心,這些以美國為首的西方外國勢力有機會在正式條例草案出台後,甚或條例草案在立法會通過成為法律之後,才向香港發動攻擊。除了煽動民眾反對之外,

政商來論副刊 更多

一田進駐屯門新商場!全新概念店YATADAY 5月開幕 佔地約3,600平方呎 即睇開幕限時優惠

一田進駐屯門新商場!日式超市一田百貨宣布,全新概念店「YATADAY每日一田」將於5月10日進駐屯門新商場NOVO WALK,意思是「屬於大家的每日超市」,佔地約3,600平方呎,供應多款生鮮食品及家居用品,屯門街坊們即將有新超市逛了!一田進駐屯門新商場!全新概念店YATADAY 5月開幕

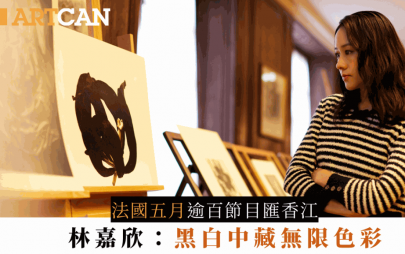

今日館法國五月|逾百藝術節目匯香江 林嘉欣:黑白中藏無限色彩

「我肩負的責任越來越大,每年密集又難忘的『法國五月』之旅,我都很想把法國文化精華放進行李喼帶來香港與大家分享,希望大家透過多元化的節目去體驗、去感受更多,特別是法國非常重視的Liberal Arts(文理教育)。」——「法國五月」文化大使林嘉欣身為「法國五月」藝術節(French May)文化大使的林嘉欣(Karena Lam),第11年為香港觀眾到巴黎節前探路,她形容每年的旅程就像一次靈魂糧食的大掃貨,精神充滿電再回來與眾分享。2024年是中法建交60周年,也是兩國的「中法文化旅遊年」,適逢7月底法國奧運開幕,而法國五月將帶來逾100場文化活動,法國Vibes散滿空氣中……「用心領會、盡力推

ARTCAN電動車Tesla Model 3再度減價 頂級Performance高性能版登場|入門版「一換一」售價HK$254,200起 減幅9.4%

Tesla香港繼上周三(4月24日)跟全球市場同步開售Model 3 Performance高性能版之後,今日(4月30日)火速於荃灣沙咀道品牌體驗店,為新抵港Model 3 Performance舉行傳媒發布會、預覽及試駕活動,「一換一」售價為HK$396,880起。席間Tesla香港及澳門區域總監Isabel Fan親自介紹新車之餘,還宣布Tesla香港全線Model 3車系售價下調HK$16,000,在新「一換一」計劃下售價減幅最高達HK$34,400,調整幅度多達9.4%,成為品牌繼中國內地及美國之後第三個減價的市場。以一輛續航力513km的Model 3 RWD入門後驅版為例,最新「

駕駛艙