每日杂志|取动物细胞繁殖 培养肉全球蠢蠢「肉动」 港政策未明朗 学者吁严管

2023-12-25 14:35

《未来食物》系列之 人造肉篇

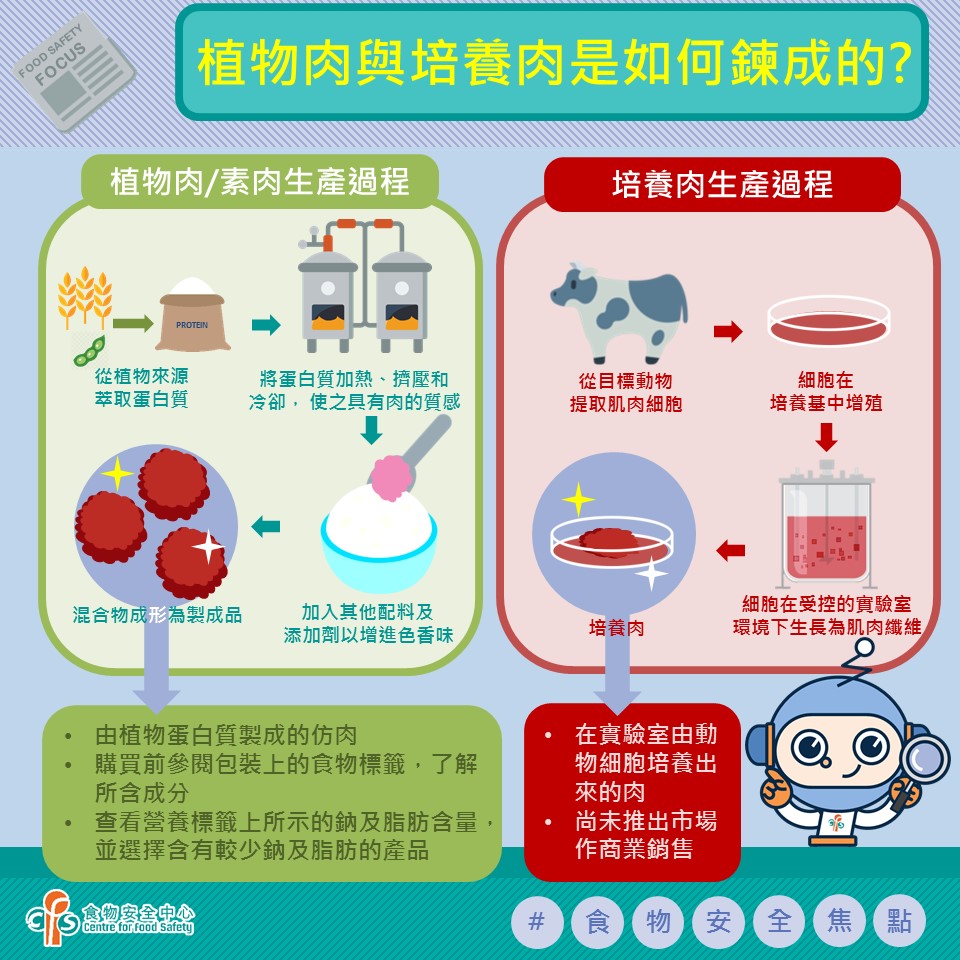

本地连锁快餐店近年将萃取植物蛋白制成的植物肉加入餐单,与此同时,全球正酝酿着另一种新兴肉类替代品——「培养肉」,顾名思义,从动物抽取肌肉细胞,利用科研技术将细胞无限繁殖而成。该技术培养所得的「细胞肉」,味道和口感与传统肉类相似,亦有助减少屠宰动物,惟生产成本和技术等仍有待完善,在港开发有难度。有学者认为,政府日后必须对有关食品作出监管,以保障市民安全。

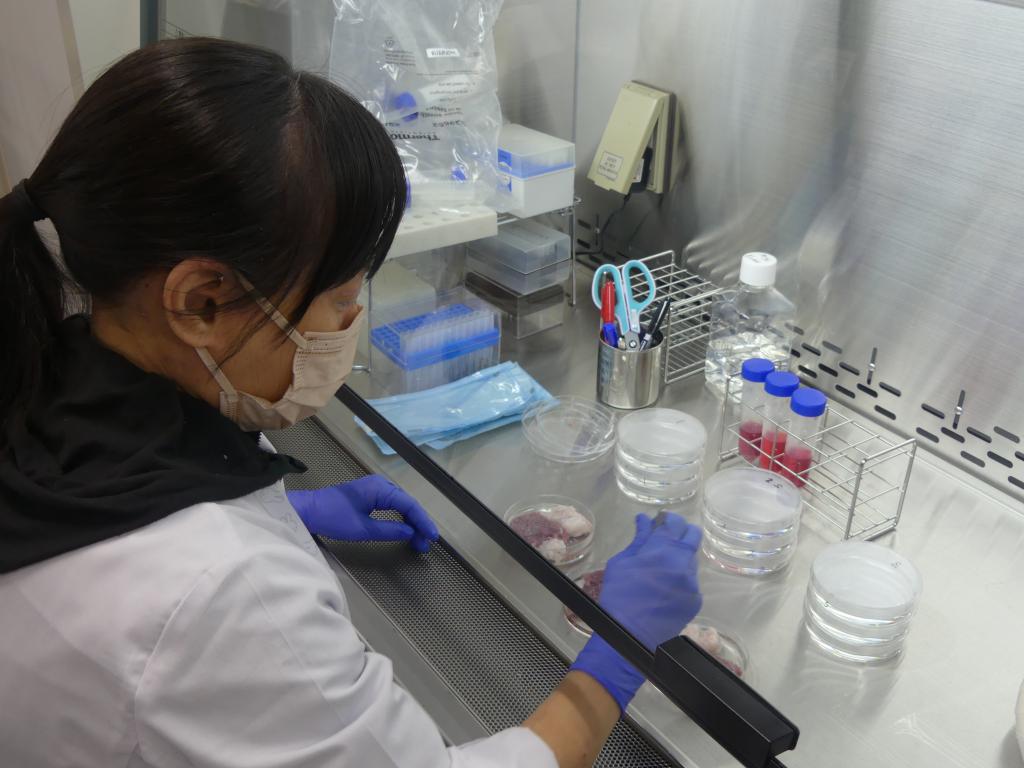

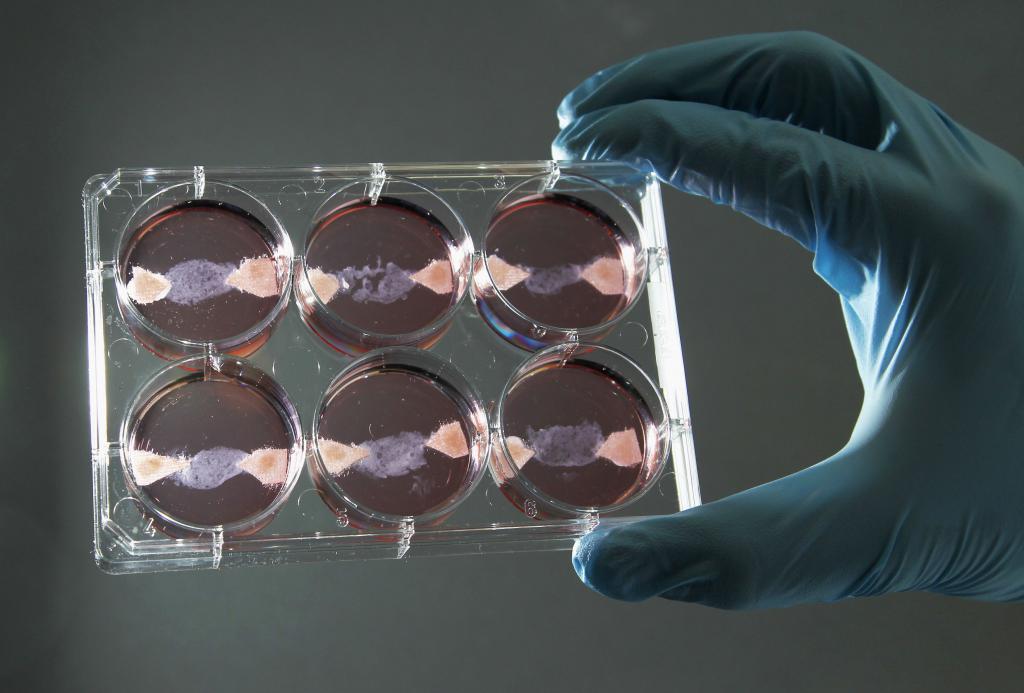

「培养肉」背后技术复杂,主要需从目标动物提取肌肉样本,从中分离出干细胞作培养。培养时必须把细胞存放于适宜的温度、酸硷度、湿度的无菌环境,亦要为细胞提供生长所需的基本营养物质(培养基),利用生物反应器可让培养过程维持在所需的生物条件,让细胞作大量增殖后,将其再分化为肌纤维(组成肌肉组织的基本单元)。

科学家为令培养肉接近传统肉类的质感,会再将其植入可食用或可生物降解的支架中,改善细胞分布,待成熟后衍生出有特定结构的培养。理大食品科学及营养学系助理教授朱玉燕博士说,「要让培养肉的口感接近传统肉,非常具挑战性,传统肉肥瘦相间、有纹理,这些问题在技术上还需要解决。」

无血清培养技术有突破

目前真正被批准在市场出售的培养肉仅属少数,包括美国初创企业Eat Just的培养鸡肉,获批在新加坡一间餐厅贩卖,美国也批准两家公司向餐厅,以及未来向超市出售其培养鸡肉产品。

培养肉风味上与传统肉类相近,但制作成本偏高。细胞培育所需的「饲料」传统上需要用到「胎牛血清」,含有促进细胞于体外增殖的生长因子,惟实际取自牛的胚胎,过去不乏环保及伦理争议。据悉,「胎牛血清」培养细胞的成本需要近万美元,才可养活1公斤细胞,难应用于食物生产。据了解,部分公司已经成功研发出不需要加入「胎牛血清」的细胞培养液,减低生产成本。朱玉燕说,无血清培养技术在研究领域已有突破,预料该技术在日趋成熟和被应用后,能带动培养肉的产业化。

实际上,细胞培植过去多用于医学,不适宜大量生产,有关产量亦依赖生物反应器的大小,荷兰有工业生态学家曾估计,目前培养肉的生产成本比传统肉类贵数百至数万倍,要取代全球每年食用的约3亿吨标准肉类中的10%(即3000万吨),便要建造数十万个生物反应器。此外,要确保生产过程的可控性和准确性,令生产能维持稳定产量,也是目前商品化路上须克服之处。

初创公司发展重心移新加坡

根据新蛋白顾问公司The Good Food Institute(谷孚)今年6月发表的趋势报告,指现时全球约有逾150家公司专注细胞肉研发,受访公司中多优先从牛、猪、羊,以及三文鱼、吞拿鱼和其他有鳍鱼类的物种获取细胞,并视美国和新加坡为优先市场。

Avant是一间于2018年成立的本地初创公司,专门研发细胞培植海鲜,包括鱼肉和花胶。除了在科学园设有研发实验室,该公司近年亦将发展重心转移至新加坡,其联合创办人兼首席执行官陈解颐坦言,当时香港整体对此类农业创新科技认识不多,「我们是初创企业,很需要资金,投资者多以产品未来能否商业化,再决定是否投资,政府的策略尤为关键。」

她解释,初创初期多做研发工作,难马上有实际产品,不同行业的创新技术,往往需要新法例配合才可商业化,当相关政策不明朗时,投资者知道产品短期内无法推出市场,会降低投资意欲,「我们只能走出去到邻近地区,希望还有机会可做到商品化。」她坦言,在新加坡设实验室后,较容易取得投资,因当地已有实际政策,容许细胞培植肉公司申请向公众出售。

星洲准售培养肉 较易获投资

新加坡在2020年12月成为全球首个批准发售培养肉的地区,当地过去超过90%的食物从外地进口,近年订下在2030年自行生产30%食物的目标,鼓励培养细胞肉和植物肉等,以保障粮食供应链。据了解,当地政府于原有架构下组织了不同的专案团队,支援初创公司研发产品和募集资金。

根据资料,中国政府在《「十四五」全国农业农村科技发展规划》首次将「细胞养肉技术」列入蓝图。其他地区如以色列政府,宣布将研究细胞培养肉技术,对其安全性进行评估,并投资支持由企业和研究机构组成的「细胞培养肉联盟」。

陈解颐说,即使不以环保、粮食危机的层面去看,该行业实际也是全球的新兴经济产业,「如何保障香港不会错过新经济带来的机遇?」她说,政府在创科上有资助,但仍需相关政策推动,才可带动创科的生态环境。

本报向政府查询在培养肉上的取态,是否容许产品出售,以及有否订立安全标准。食物环境衞生署食物安全中心发言人指,培养肉现主要仍处于研发阶段,尚未在本港市场作商业销售;根据《公众衞生及市政条例》,所有在香港出售的食物应合乎衞生和适宜供人食用。该条例适用于所有食物,包括培养肉在内,开发商应确保培养肉产品可供人安全食用。

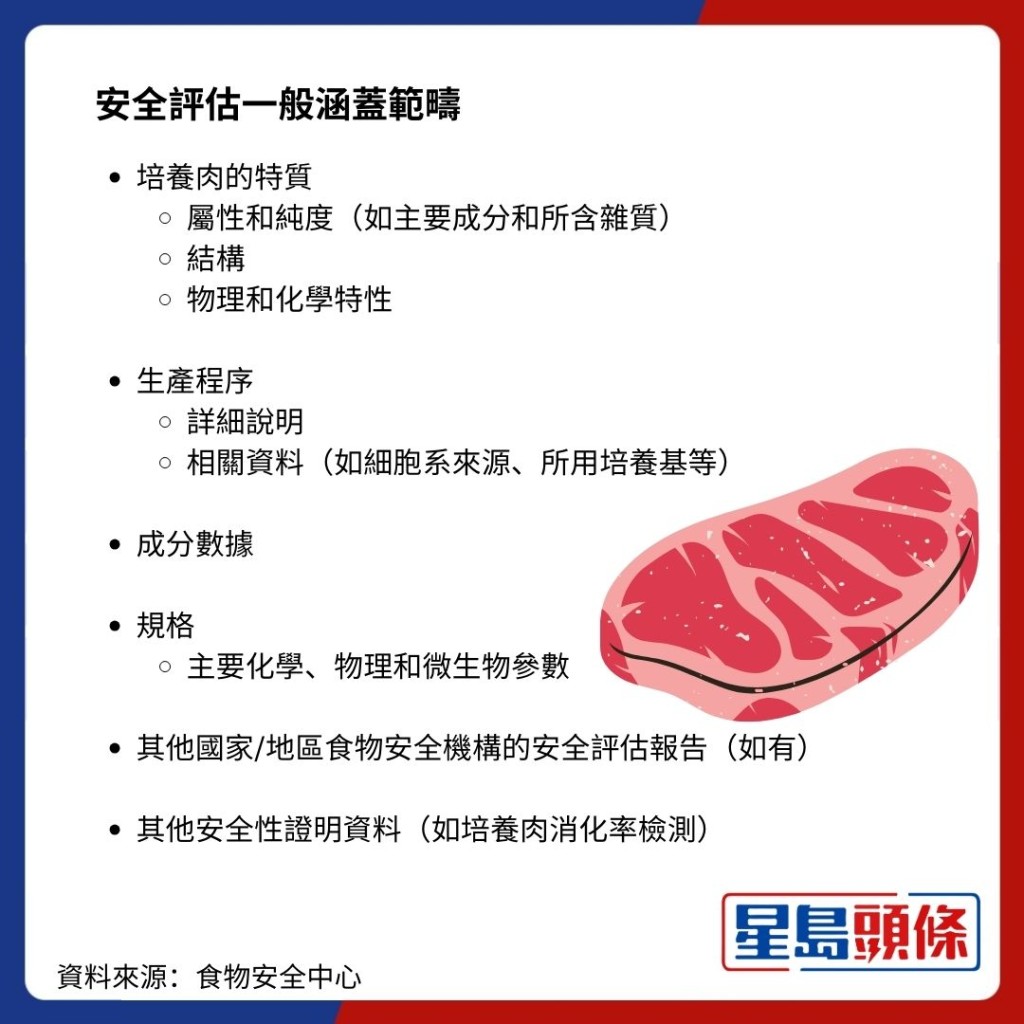

中心亦指,有就培养肉安全评估的要求与业界进行沟通。翻查资料,今年6月该中心与业界的谘询会议中,指出内地、欧盟、澳洲等地区对培养肉进行的规管,并列出安全评估的一般涵盖范畴(见表),包括培养肉的属性和纯度、物理和化学特性等。

联合国粮食及农业组织与世界生组织今年发表布的报告建议,在细胞食品商业化生产扩大之前,食品安全机构应确定当中潜在的食品安全问题,建立适当的监管框架,以保障消费者。

生产过程须透明 完善标签制度

朱玉燕认同,政府日后必须就有关产品作出监管,细胞的生产过程必须具透明度,例如培养过程、原料来源、营养成分,以及有否受有害物质污染等,「一定要非常细致、详细地记录和回报。」她指,有关产品上市后,亦需要持续监测,并根据客户反馈作出改良。

浸大国际学院应用科学学部学术统筹主任潘宛芬博士希望,政府要完善标签制度,必须知会消费者该产品是培养肉,并避免以编号简化标签上的成分,举例现时添加剂多以「E」加数字作编码,消费者难以分辨。

植物肉研发多年 口感仍难突破

从大豆、黄豆等植物来源萃取蛋白质,经加热、挤压和冷却制成的植物肉,近年在各大连锁快餐店有售,但研发多年,口感仍是较难突破的关口。

理大食品科学及营养学系助理教授朱玉燕博士指,植物蛋白氨基酸和部分营养素的比例相对动物蛋白欠佳,而动物蛋白更容易被消化和吸收,部分可以技术解决,例如在制造产品时外加适当的氨基酸、铁元素和维他命B12等,但毕竟是植物,要模拟出真实肉类的味道和口感较有难度。

尝试调整脂肪水平

近年各地科研人员尝试调整配方,希望改善植物肉的风味。谷孚发表的洞察报告提到,市场常见将椰子油模拟脂肪,但椰子油饱和脂肪含量高达90%,不利健康,加热过程亦容易转为液态流失,影响口感,有受访专家建议,使用油凝胶和结构化乳液作脂肪替代物,或改良植物原料,以获取更高水平的脂肪。

此外,行业也探讨如何利用传统作物加工后的副产物,如谷糠、菜籽油的「油渣」。荷兰有学者分享,菜籽油的油渣蛋白质含量高达60%,经加工后可作为植物肉原材料,更具商业价值。

培养肉过程产CO2可积累上千年

传统畜牧业耗水量大,据近期的科学研究估计,更占全球温室气体排放量的20%。相比传统肉类,培养肉使用的土地、饲料、水和抗生素较少,因而被视为环保的替代品。不过,近年有研究提出质疑,指长远而言,培养肉未必如想像中环保。

美国加州大学戴维斯分校研究人员今年在一份预印本(preprint),推算制造培养肉每个步骤所需要的能源,并计算当中排放的二氧化碳,指其引致全球暖化的潜力,比传统牛肉多至少4倍。

事实上,牛津大学也有研究指,传统牛只多排放甲烷,有较强的暖化效果,但只会在大气中存在12年,而培养肉在「培养」过程产生的二氧化碳,却可累积上千年。该研究指,简单地用二氧化碳代替甲烷,或产生有害的长期影响,强调研发培养肉同时,亦要重视整体减排及以更有效率的方法取得能源。

记者:林家希

《未来食物》系列

基因编辑农作物篇:每日杂志|精准修改植物基因 基因编辑快速育种增产量 港缺科研资源难开发

发酵类替代食品篇:每日杂志|微生物发酵转废为食物 港缺空间难产业化 学者倡小规模研发藻类菇菌

《星岛头条》APP经已推出最新版本,请立即更新,浏览更精彩内容:https://bit.ly/3yLrgYZ

最新回应