每日杂志|精准修改植物基因 基因编辑快速育种增产量 港缺科研资源难开发

2023-12-14 08:00

《未来食物》系列之基因编辑农作物

气候异常下,近年乾旱、水患、虫害不断,全球农作物产量锐减。各国保护主义抬头,供应全球40%食米的印度为保障国内供应,7月起禁止出口大米,加上俄乌战争等地缘政治因素影响,粮食危机正进一步靠近。食物科技(FoodTech)的窜起,将掀起未来餐桌上的革命。本报访问多名本地科研精英,将一连三集聚焦基因编辑农作物、人造肉及发酵替代食品的科学原理和发展进程,探究未来食物的无限可能。

吃一颗番茄可稳定情绪、额外增加维他命D,还有不苦的芥菜、遇雨不发芽的小麦、减少褐变的薯仔等,均是基因编辑后的成果。根据预测,世界人口在2050年将高达91.5亿人,惟国际食物政策研究所指出,若维持现今的农业模式,届时全球作物的产量会减少30%。专家希望利用「基因剪刀」CRISPR,控制农作物的基因,达至精准、快速育种,增强作物的抵御能力和产量,以应对未来的粮食危机。

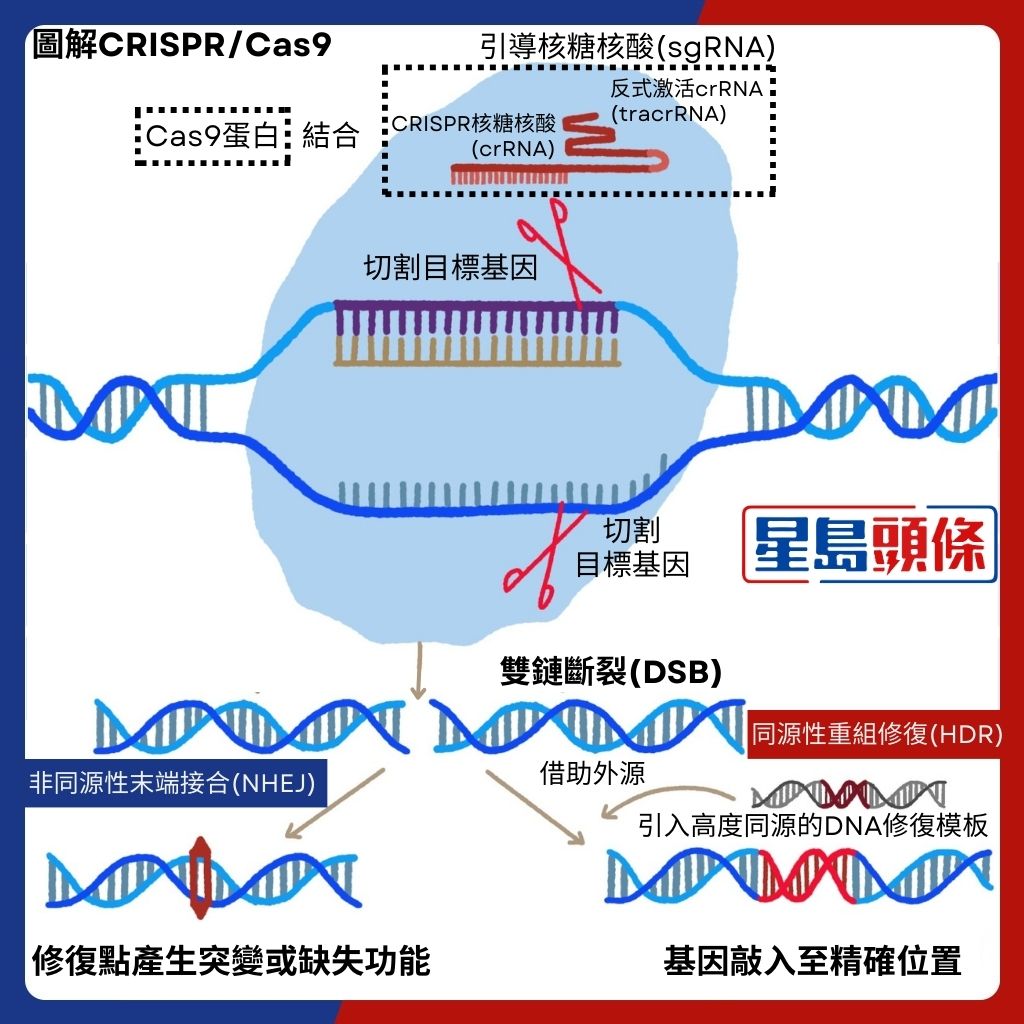

「CRISPR/Cas」是原核生物中的适应性免疫系统,当中的「Cas9」蛋白质与引导核糖核酸(sgRNA)结合后,能精准寻找和剪断基因组中的目标DNA(去氧核糖核酸),待细胞自行修复,藉此增加、删去或修改DNA。该种技术经科学改良后,被用作编辑动物和植物内的基因。科大生命科学部教授李凝指,CRISPR可以针对性地删除生物体细胞基因组内的特定DNA,令该基因的功能丧失,同时使该生物体呈现不同的外表表型或生理变化。

资源不足影响食品科研发展

以日本研发的基因编辑番茄「High GABA」为例,番茄作为生物反应器,会自行合成γ-氨基丁酸(简称GABA),有助放松、舒缓情绪,惟其他番茄基因也会产生阻碍合成GABA的酵素,当地大学团队利用CRISPR反覆剪切,使相关基因失效,使番茄内的GABA比一般的多约5至6倍。不过,食用该种番茄的功效,目前未有科学定论。

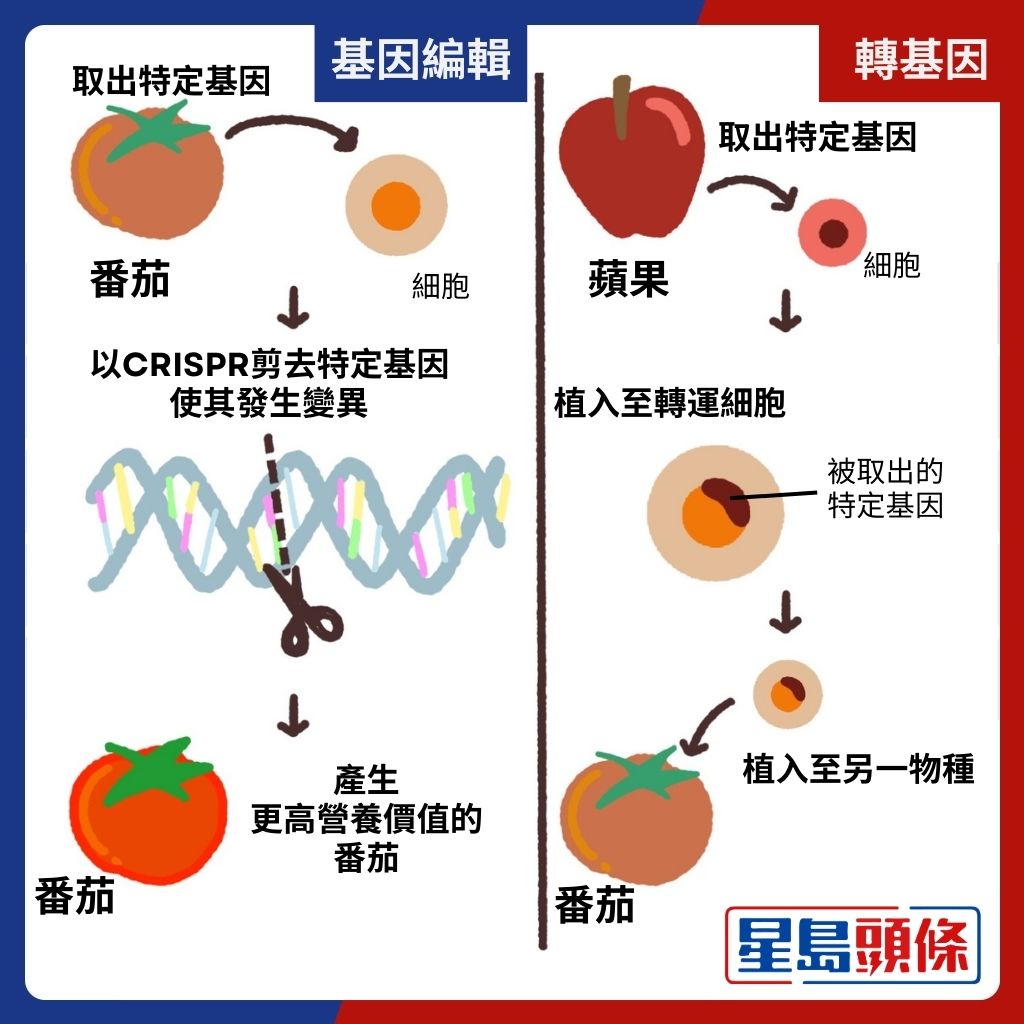

中大卓敏生命科学教授暨农业生物技术国家重点实验室主任林汉明比喻,基因组像一篇由基因组成的文章,基因编辑是修改已写好的文章,而转基因技术是插入外来文字。他说,基因编辑比常规育种更快产出新品种,也能制造出目标基因异变,帮助作物改良,惟目前技术仍有「脱靶效应」的缺点,即错误地改动了非目标基因,因此,目前技术的研发重点是高效、专一化和去除脱靶效应。

本港有不少基因编辑技术的相关研究,但多在医学上,例如中大医学院团队与四川大学华西临床医学院通过临床试验,证实以基因编辑修改免疫细胞T细胞,治疗晚期肺癌的可行性。此外,港大亦有研究通过基因编辑技术操控黄酮、木质素等次生代谢途径,提升谷类非食用部位等转化为生物乙醇的效能。

惟在开发农业产品上则未有相关成果,据悉与本港食品科研资源有限有关。3位专家不约而同地谈及成本问题,香港食品创新科技及安全中心食品科研项目经理文嘉敏博士指,本地缺人才、缺资金、缺空间,窒碍整体食品科研发展,「研究人员有想法却难以实现,做实验最基本需要仪器,需与化验中心或食品工厂合作,部分更到周边地区做,不能说是『香港制造』了。」

起步成本以千万元计算

林汉明说,要在香港开发基因编辑农作物,预计起步成本以千万元计算。除此以外,他认为,香港会遇到的难题是缺乏清晰规管制度、大规模田间测试用地,以及国内和国际市场准入。

李凝不讳言,「即使可在内地进行田间测试,也需要很长时间才能完成一项转基因作物产品的开发和批准上市。」他指,香港可重点进行作物育种和食品开发的上游研发工作,需要的土地和资源相对较少,「但大规模和长期的田间测试以及放大生产,应在大湾区合作下进行,成立大湾区产、学、研联合基地不乏为好的开端。」

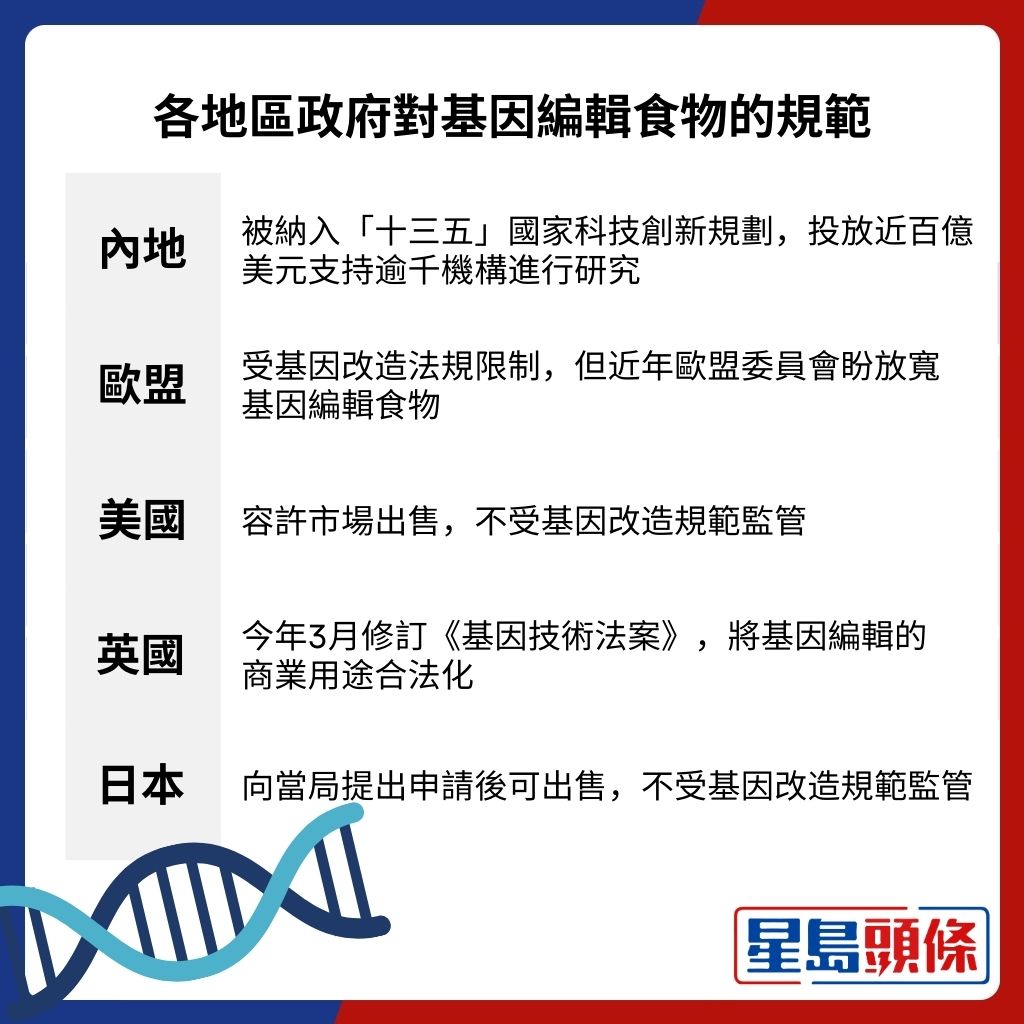

本地独自开发面临实际层面的考验,如从外地进口基因编辑农作物,则需思考有否监管需要。事实上,有关问题在各地引起争论。翻查资料,日本和美国已有基因编辑农产品上架,不受基因改造法规管理;英国今年3月修订《基因技术法案》(Genetic Technology(Precision Breeding Act)),允许以基因编辑进行精准育种。

欧盟裁定有关作物须受严格监管,不过欧盟委员会在今年7月正式呼吁修改法规,分开对基因编辑与基因改造生物的限制,建议放宽监管。林汉明指,理论上基因编辑所产生的变化结果,都可能在自然突变中发生,过程有步骤会用上转基因技术,最后会将转基因片段移除,故规管上的差异,是视乎各地以基因编辑的过程还是结果为评估标准。

上述标准能否套入香港,专家各有意见。文嘉敏认为,必须作出严格规管,需要进口商多方面证明有关产品的安全,并要求在产品上作出标示,「消费者接受与否也好,亦应该有知情权,像近年食品会标示致敏源一样。」

倡参考内地监管制度

李凝坦言,本港未必有资源和能力,去审核和监管有关产品。他说,最方便的做法是接受已通过内地、欧盟或美国当局审批的产品入口,「香港公司也要遵守有关标准,到上述其中一地进行田间测试和安全评估,取得当地认证后,再将产品带回香港市场销售。」

林汉明则指,香港与内地食品交流频繁,而内地又是农产品最大市场之一,建议参考内地监管制度,在港成立其中一个大湾区验测和认证中心。他强调,「食品科学、农业生产、可持续环境应该三位一体地综合考虑。」

科技发展日新月异,经基因编辑的天然种植蔬果,未来会否可「以一抵百」,只吃一种蔬果,也可摄取保健产品含有的所有营养价值?林汉明说,在科学理论上,基因编辑蔬果可以富含保健产品所提供的营养价值,可以用作加工制作保健产品的原材料,但他个人认为,还是食品多元较能获得均衡营养。

实际上的可能性多高,李凝说,「若能把人工智能(AI)应用在分子设计或合成生物学上,是有可能的。」他笑说,人工智能与多组学以及基因工程的结合,将改变农林作物的育种和生产方式,「相信那一天比我们想像的更快到来!」

灵活应用基因编辑 改善动物缺陷增产肉量

各地对基因改造食物的讨论持续多年,本港早于20年前曾提出推行强制性的销售前安全评估及标签制度,至今仍无进展。有食物进口商解释,本港大部分食物均为进口,连供应商也无法保证食物不含基因改造成分,相信未来若基因编辑食物在全球流通,政府会以同样方式处理。

港府在数年前重提推行销售前安全评估,预定2021年底作公众谘询。惟翻查同年9月的立法会文件,食安中心指,近年各地研究均指基因改造食物同样安全,该类食物一般已通过其他地区的销售前安全评估,相信在港进行另一次评估的作用不大;有业界人士推测,有关评估方案已被搁置。

此外,政府在2006年公布《基因改造食物自愿标签指引》,建议在含5%或以上基因改造成分的食物上作标签。近年强制标签议题再起,食安中心指,专家建议继续推动自愿性标签。有进口商提到,业界曾向政府反映产品成分已混合,供应商也区分不来,加上食物或被污染,「逐一检测成本太高。」他相信,如日后基因编辑食物成为全球趋势,政府会参考处理基改食物的方式,不另作监管。

进口商料本港参考基改食物监管

除了农作物,外国也将基因编辑技术应用在动物上。

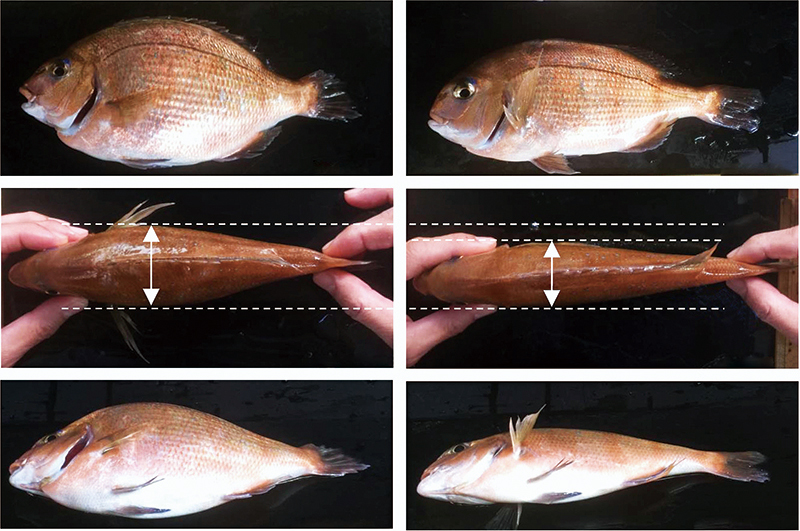

日本京都大学的初创公司以基因编辑技术,抑制鱼类本身的「肌肉生长抑制素」(Myostatin)基因,培育出可食用部位增加20%的赤鱲(学名为真鲷),另剪去河豚调节食欲的「瘦素受体基因」(Leptin receptors),令其生长速度比传统养殖的快近2倍。两款鱼均已在市面发售,该公司也在不同县市举办试食会,并与知名餐厅合作推联名套餐,盼提升市民的接受程度。

美国食品及药物管理局(FDA)去年亦批准经基因编辑的「短毛牛」上市,预计最快明年进入市场。该品种牛只的催乳素受体(Prolactin Receptor)基因被引入提前停止密码子(Premature stop codon),令该基因产生的蛋白质被截断,因而产生短而光滑的毛发,提升牛只在炎热天气的生存能力,亦有机会提升其体重,提高产肉量。

记者:林家希

《未来食物》系列

人造肉篇:每日杂志|取动物细胞繁殖 培养肉全球蠢蠢「肉动」 港政策未明朗 学者吁严管

发酵类替代食品篇:每日杂志|微生物发酵转废为食物 港缺空间难产业化 学者倡小规模研发藻类菇菌

____

《星岛申诉王》推出全新项目「区区有申诉」,并增设「我要赞佢」栏目,现诚邀市民投稿赞扬身边好人好事,共建更有爱社区。立即「我要赞佢」︰ https://bit.ly/3uJ3yyF

《星岛申诉王》为民请命抱不平、追踪城中热话,亦会搜罗坊间温情小故事。你申诉,我跟进,WhatsApp搵91999933,《星岛申诉王》随时候命!立即报料:https://bit.ly/3IMunqd

最新回应