每日杂志丨灾后应变屡受批评 专家倡设专责部门统筹 超前部署紧急避难方案

2023-12-12 08:00

《探讨极端天气下的城市韧性》系列之超前部署篇

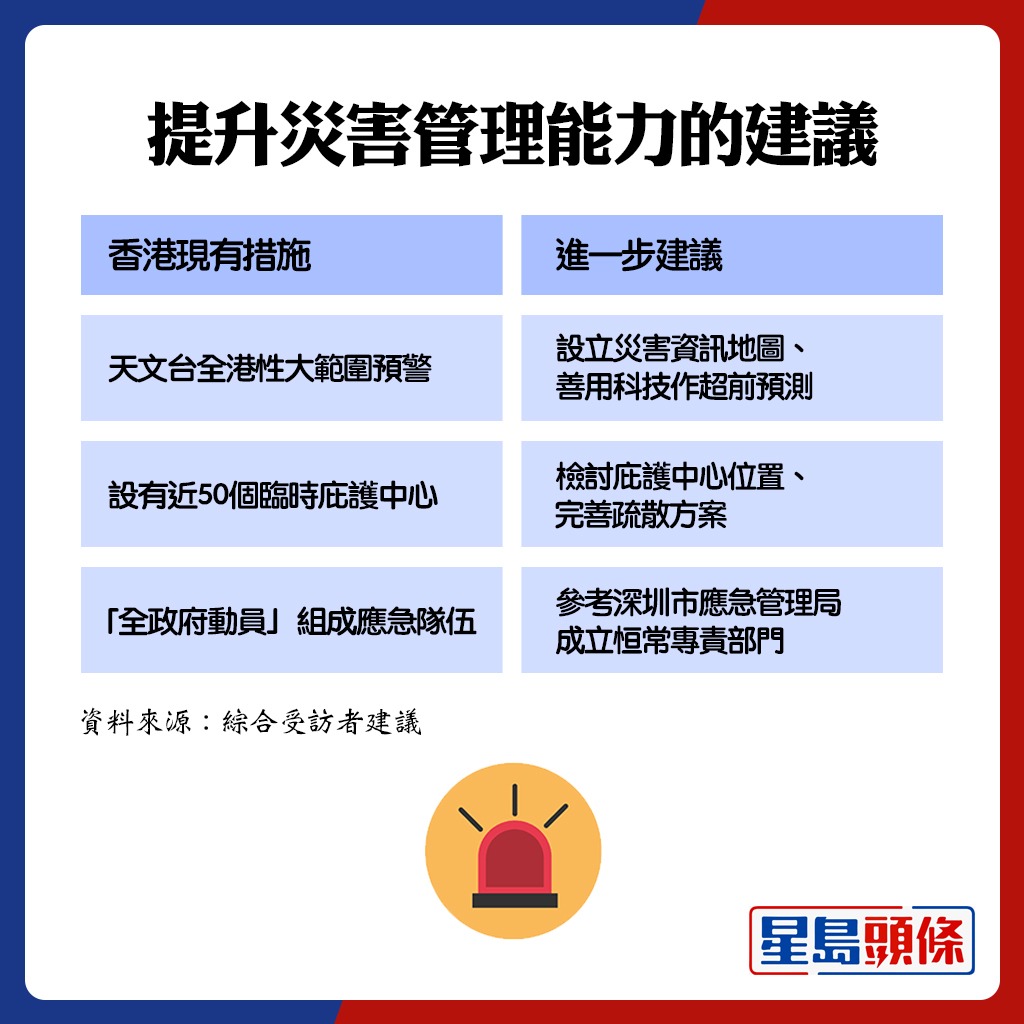

本港10月再迎来台风「小犬」,但不论预报系统、铁路和路面交通,还是机场应变等皆再次受到批评。随着气候变化,极端天气或渐趋频密,港府有需要超前部署,提高城市韧性。多名专家形容,政府防灾管理可以更周全,例如公布更多预测数据,订定各区灾难疏散路线及表列庇护中心位置,仿效国家制订后备电力供应指标;对于发展防灾产业未雨绸缪,有专家建议多了解其他地区的防御技术,甚或设立专责部门统筹灾害管理,方为上策。

香港通讯发达,政府透过媒体发放最新灾害资讯,通知市民即将迎来极端天气或者避难行之有效,惟紧急运输及逃生网络的规划并未全面。回溯「小犬」当日,天文台仅提早15分钟宣布即将改发更高的「9号风球」,港铁露天路段突然停驶,不少正在归途的市民未能赶及尾班车而被困站内,最终有市民及旅游巴公司发起「义载」,疏导人流。

目前本港天文台负责提供降雨及风速等全港性大范围预警,而土木工程拓展署在全港装有超过120个自动雨量计,为山泥倾泻警报系统提供即时雨量资料,并以数小时的雨量预测及斜坡分布等资料,评估是否需要发出山泥倾泻警报。有天文专家指,香港天文台水平不输其他地区,预测极端气候也是全球面对的难题。他指,预测各项的指标和模型,需要统计和分析历史数据,但「极端」事件出现的概率极低。他说,大多气象机构用超级电脑运算预测天气,近年包括香港也有试行人工智能预测,「但无可能百分百准确预测,『蝴蝶效应』的概念本就从预测天气而衍生的。」他说,「变化急、影响局部地区的现象最难预测,我们要有认知,日常做好防灾准备。」

要防范越趋频密及风险渐高的自然威胁,必须做好灾害管理,惟市民即使留意天气警报,也不了解哪区风险较高,或成安全漏洞。香港红十字会高级经理(社区备灾)杨绮华(Eva)分享,前线团队于风灾期间出外救援,事后发现所得资讯欠完整。据她留意,也有市民未能分清风暴资讯真伪,加上政府不会直接吁市民下一步该做甚么、要否撤离,「得不到官方答案,要自己判断,但是否所有市民都有足够知识及危机意识去做正确决定?」她举例,居于村落的长者或会凭过去经验,认为水浸数小时便会自动退去。

Eva认为,本港有需要整合灾害资讯和制订完整的灾害应对方案,举例可以灾害资讯地图的方式,向市民提供最近的疏散路线、临时庇护中心位置及轮椅人士出行的畅达通道等实用资料,「公众知道怎样逃生,做好心理及行动上的准备,避免真正发生灾害事件时因混乱引致伤亡。」理大于2016年公布的「香港韧性城市建设」先导计划初步评估报告,也建议研究安老院的防火安全,并为安老院开发紧急疏散的设计。

临时庇护中心分布不均

据了解,日本早已定立应变方案,各区的灾害地图列出了紧急输送物资路线、疏散路线、避难所位置等,即使市民未接到官方通知,本身已知道可前往的避难场所。以东京都为例,规划预留逾1200个临时停留处所、超过200个紧急避难场所,涵盖公营机构、民间提供的场所、防灾公园和学校等。

民政事务总署在全港设有近50个临时庇护中心,惟各区分布不均,如港岛及九龙分别仅设4至5个庇护中心,其馀皆在新界各区。Eva以不少长者居住的薄扶林村为例,官方提供的庇护中心位于山上,长者未能前去导致使用率低。她希望,政府能明白防灾设施要便民、易达的关键。

能源供电至关重要

灾害发生后,防灾物资及后备电源是否足够也是关键。去年6月,元朗有电缆桥起火导致3组高压电缆损毁,新界西约16万户停电,部分地区更没有电讯讯号及咸淡水供应。2018年超强台风「山竹」袭港,导致北区、元朗及西贡约4万户停电,有教研中心于事后进行调查,分别只有1%和2%的市民有在风灾期间作停电和停水准备,更有48%受访者认为他们没有足够准备应付上述情况。Eva指,供电无疑是城市运作的重要动力,足以影响灾后复元进度,举例河南郑州2021年发生水灾后停电多日,政府要认真考虑灾难中的能源供电问题。

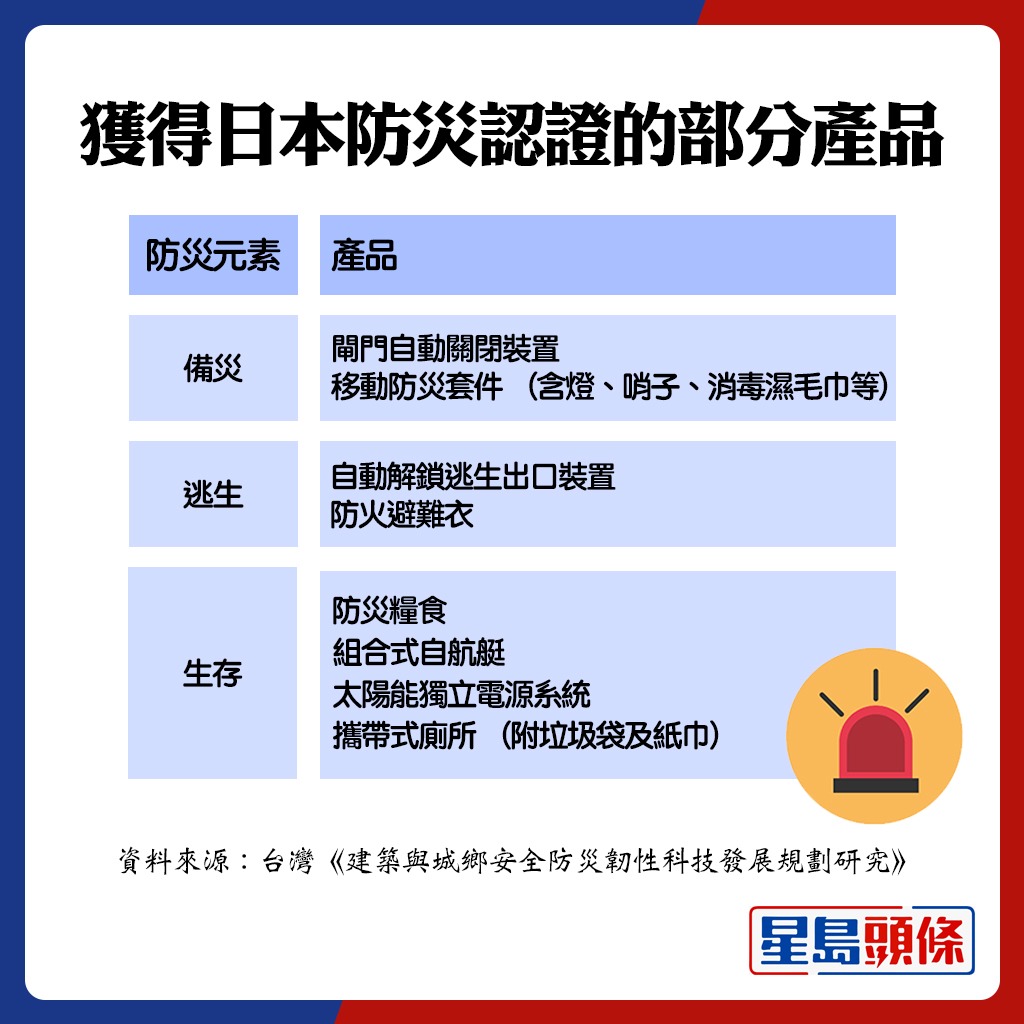

事实上,不少地区有制订后备电力供应指标,如内地的「安全韧性城市评价」要求应备有超过10天的备用燃气供应和超过12%的电力系统事故备用容量占比,每户年均停电及停水时间也分别不能超过1小时及1天。因应部分地区把应急物资列为战略工具,日本、台湾及美国亦致力发展防灾产业链,自成保障体系。以日本高知县为例,推出了「防灾认证产品」,如独立电源系统、组合式自航艇等;防灾粮食也多元化,包括可存放5年的储备水及小米饼乾等。

倡参考澳门应急物资储备库

香港防灾产业未有充分发展,商经局回覆立法会指,本港的《储备商品条例》只指明食米为储备商品,目前未计划新增商品,亦认为没需要另外物色地方贮存法定储备商品。反观邻近的澳门,当地目标在2028年建成统一指挥、符合实际的应急物资储备库体系,包括鼓励社区和家庭储备必要的应急物资,并规定避难中心的基本生活物资储备至少达3天或以上。

香港求生组织成员Kevin认为,香港灾害较少,而且生活便利,市民基本备有1至3日粮食已经足够,「低洼地区的居民可以准备逃生包,有备无患。」他指,本地不一定要发展防灾产业,但企业、普罗大众要有防灾意识,多了解外国研发的防灾新产品,如日本最新研发自行膨胀的沙包,虽昂贵但方便,可解决在家中存放大量沙包及费时堆砌沙包的问题。

因应极端气候渐成常态,有专家认为,现时欠缺中央统筹及发布灾情资讯的平台,资讯发放零碎。另有城市规划师建议当局仿效深圳市应急管理局,成立恒常应急专责部门,为本港防灾和备灾制订长远目标和策略,遇上恶劣天气时,统筹包括消防、渠务署及社署等部门进行救灾和灾后复元工作,以提升城市面对灾害的韧性。

9月极端天气索赔额达19亿 业界:不排除加保费

保险业监管局上周公布与9月两宗极端天气事件有关的索偿总额高达19亿港元。有保险业界人士认为,保险公司有机会针对极端天气的索偿情况「出招」,加大保费或「垫底费」。

财产损坏和汽车业务分别占索偿总额86%及9%,其中前者索偿额约为16.38亿港元。国际专业保险谘询协会会长罗少雄直言,遭遇「百年一遇」暴雨,政府和市民皆措手不及,而且成功索偿以外有更多人「不成功」,故实际影响数字应该更多,「好多车主没有买汽车全保,三保无法索赔。」

面对越来越频密极端天气,他估计,部分保险公司经过内部精算师计算后,或就水灾等灾害作出部署,以减低公司损失,「若然个别保险公司觉得风险高,有机会修订条款加大保费或『垫底费』,事主就要多负责任。」他指,车主有责任减低自己损失,虽然暂时未见有保险公司行动,但相信假以时日,必定会有公司「出招」,吁大众多加留意。

工程师:AI助一臂之力 提早发现高危地区

有工程师坦言,随着人工智能等科技发展,可以在台风袭港前作出超前部署,利用科技提早发现渠道淤塞及监察山坡,掌握水浸及山泥倾泻的高危地区。

黄兆辉教授工程师举例,可分别透过智能感应器测量雨水渠城市管网于高位、中层及沙井的水流量,了解渠道的淤塞情况,「假设高位的水量流至中层有其他集水区,水量应更多,沙井亦如是。若然沙井一直未有水、水量没有明显上升,或与过往类似情况出现明显落差,就可能有问题。」他指,全港有数十万个沙井,以往整理感应器数据及环境资料存有难度,惟现时有物联网(IoT)收集数据、数字孖生(Digital Twin)、超级电脑整合及人工智能(AI)分析,可望发挥即时互动的动能,加强城市韧性。

黄续说,同样技术也可套用于山坡监察,先利用数字孖生把现实斜坡数字化,再利用智能感应器测量斜坡的山泥倾泻指数,「看到趋势后便作出预测性维护(Predictive maintenance)。」翻查资料,土力工程处曾分别跟中大及科大团队合作,研发山泥倾泻监察系统,后者更开发出手机应用程式,利用全球衞星定位追踪使用者位置,在他们进入山泥倾泻高危地区前作出警告。

每日杂志组

《探讨极端天气下的城市韧性》系列

检讨强化篇: 每日杂志|渠道系统受冲击 天然斜坡待检视 发展「韧性城市」刻不容缓

都市规划篇: 每日杂志|地理环境如「大水兜」危机四伏 增地下蓄水池超级堤霸 完善城市规划救港

救灾复原篇: 每日杂志丨灌输自救意识 合力建韧性社区 全民变身「防灾士」

《星岛头条》APP经已推出最新版本,请立即更新,浏览更精彩内容:https://bit.ly/3yLrgYZ

最新回应