每日杂志丨灌输自救意识 合力建韧性社区 全民变身「防灾士」

2023-12-13 08:00

《探讨极端天气下的城市韧性》系列之救灾复元篇

极端天气渐成常态,有救灾团体指,增加城市韧性,及早建立防灾社区,由下而上启动全民参与机制,可望减低灾害中的人命伤亡及「二次灾害」发生。有民间救援团体指,留意到市民的危机意识不足,建议增加「第一应变者」培训,提高基层互助,亦可引入外国的「防灾士」义工培训,让全民学习应急自救方法,并于学校加强防灾教育,从幼稚园开始灌输自救意识,全面建立「韧性社区」。

9月初超强台风「苏拉」袭港和其后世纪黑雨,均凸显香港发展韧性城市的必要性。位于粉岭坪輋的流浪动物收容所「动物义工。猫狗之家」,于黑雨后出现严重水浸,水深一度及腰,威胁场内200犬只安危,义工称当时暴雨来得急猛,亦无收到当局预警报告;专门收养老弱犬只的大埔元岭「老有所依动物村」,负责人洪太回忆当晚深圳排洪,局方只在排洪前16分钟通报实在太迟,直言「搬沙包都不够时间」,盼作检讨。

综观近年外国例子,当发生风灾、水灾或地震后,往往因供电破坏致水源污染,继而引发大规模传染病。红十字会高级经理(社区备灾)杨绮华(Eva)指,本港公共生一向健全,但早前黑雨中,过去极少发生水浸事故的上水石湖新村竟发生大水浸,10多间屋同受灾,更有粪水秽物倒灌入屋,严重影响生。红会同事事发后数日去施援,发现屋内传出强烈异味,立刻协助清理及丢掉家俬,幸居民未有患病不适。

港乏整合防灾风险工作架构

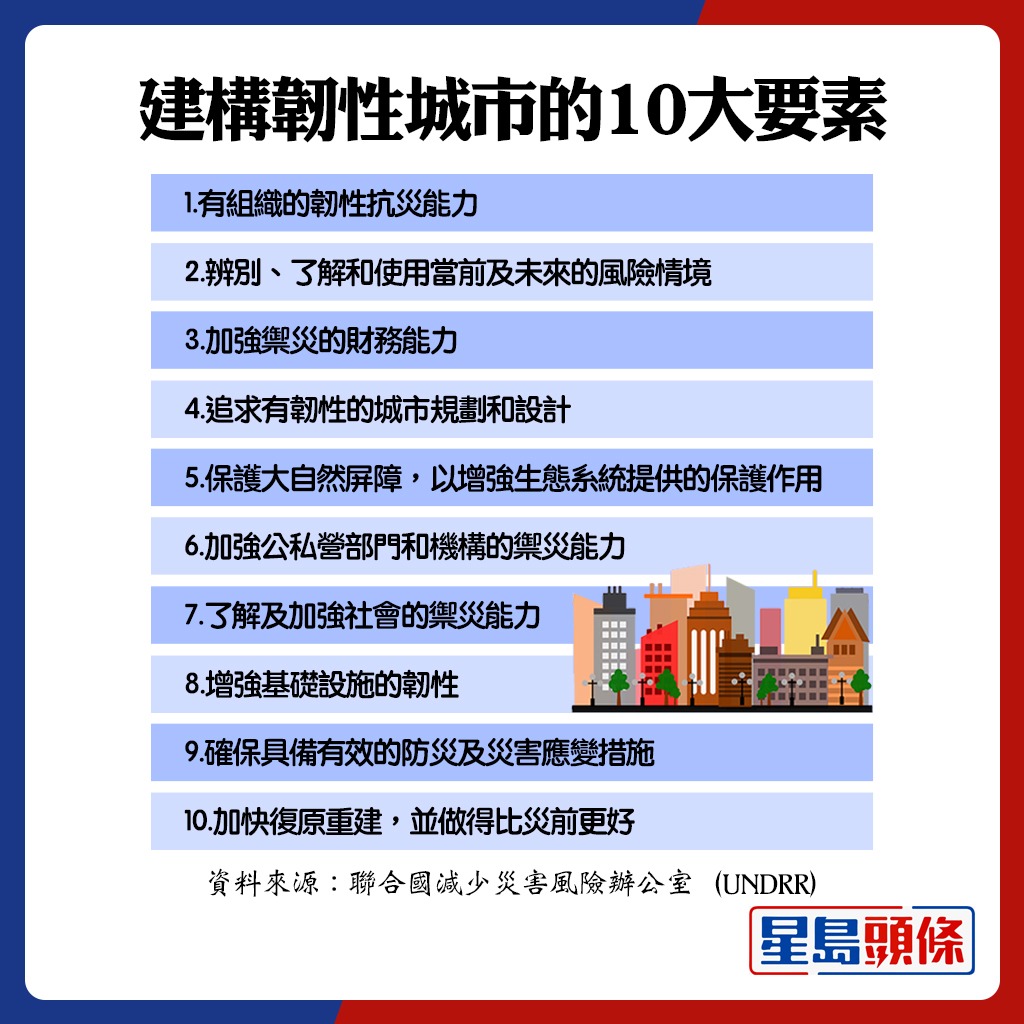

事实上,国际间早已关注城市社区是否有足够韧性应对极端天气祸害。根据联合国减少灾害风险办公室(UNDRR)厘定的「建构韧性城市10大要素」(见表一),当中包括「确保具备有效的防灾及灾害应变措施」和「加快复原重建」等。2016年理大公布「香港韧性城市建设初步评估报告」,参考有关准则评估香港的抗灾能力,发现本港弱点是未能充分了解当前及未来风险、缺乏整合防灾风险工作的架构,以及欠缺让公众和社区「由下而上」参与防灾工作的机制。

该报告建议,政府应建立「防灾社区」,并就加强御灾力,设立与社会对话或分享知识的机制。当时理大曾策划在葵青区推行御灾社区的先导计划,目标建立社会性御灾环境、增强「第一应变者」的领导能力培训,以及分享减轻灾害风险资讯的地区性网上平台等,惟因缺资金不了了之。

盼由社区做起 更具弹性

Eva认同,防灾工作由社区做起可望更具弹性,举例当社区发生火警或水浸,第一层地区应变支援正是邻舍,简单如即时互相通报逃生,已可大大减低灾祸。她认为,推动「第一应变者」概念,可令社区上居民网络互相支援,发挥协同效应。她指,除了提供防灾、备灾教育,加强个人防灾及应变意识,也要为居民提供基本急救、心理急救及逃生训练,如红会曾为发生水浸事故的薄扶林村及茶果岭村村民,提供急救训练,以备当发生紧急事故时,队员可肩负「第一应变者」角色作出支援,盼未来推广至其他村落。

建设「韧性社区」有助减少灾害带来的损失,令社区能够迅速复元,惟二次灾害的风险也不容忽视。有传染病科专科医生指,「二次灾害」通常发生于灾后0至第4日,以水灾为例,若有人畜伤亡,恐致水源污染,加上蚊虫滋生增加传播疾病机会;若再出现公共衞生系统破坏及药物短缺,大型传染病一触即发,恐加剧死亡率。该医生指,本港基建及公共医疗系统健全,短期遇到这类祸害机会不大,但市民要懂得避开病源及污染物自保,有赖足够的灾前预防教育。

回看每逢台风袭港皆有市民出外「追风」,香港求生组织成员Kevin指,该些市民是「明知山有虎,偏向虎山行」,因为大多「追风者」接受传媒采访时也表明知道「追风」风险高,说明是市民的心态问题。针对公众教育,他强调,市民也要学懂「自救」而非坐以待毙的「被救」,因为政府在防灾的资源投放相对较少,不及其他地方有灾害演习,但也要有一定知识补充,甚或多做运动,简单学会游泳及踏单车等求生技能也足够应对。

港人普遍危机意识不足

极端天气无疑是对港人的全新挑战,民间救援团体「香港守望者服务团」创办人Anson指,留意到市民普遍危机意识不足,建议引入外国的「防灾士」义工培训计划,让全民学习应急自救方法。他指,除了天灾频仍的日本及台湾,欧美国家如英国、新西兰及挪威等,都设有类似「防灾士」的义务组织。

翻查资料,1995年日本发生酿成逾6000人死亡的阪神大地震,当地发现成功脱灾的市民中,逾90%是凭藉自助和社区互助的力量,日本自此培育社区防灾士。2019年,台湾引入相关制度,3年来培训逾1.3万名获得认证的防灾士;当地研究指,防灾士能协助社区平日防灾活动,灾难发生时亦可在政府救援人员到达前,协助社区疏散应变,灾后协助照应灾民及社区重建,在村落乡郊能发挥更大功能。

Anson认同,「防灾士」由下而上的民间自救方案适用于地少人多的香港,可以提高救援效率,盼当局考虑推行「防灾士」及安排培训工作。

各界预期未来因极端天气触发的灾害会持续加剧,发展韧性城市成为当务之急,新上任的红十字会主席刘楚钊医生便指,视加强社区应对紧急情况的能力为重点发展项目,未来希望透过加强公众教育等,整体提高社区及个人抗灾及应对危难能力,达致增强社区韧性的终极目标。

救援团体盼建防灾校园 融入STEM提高学童兴趣

构建韧性社区的同时,有救援团体希望建构防灾校园,及早向学童灌输防灾自救意识,如结合STEM(科学、科技、工程及数学)课程,提高新一代的学习兴趣。

红十字会高级经理(社区备灾)杨绮华指出,近年该组织到学校举办防灾讲座,但只能以课馀活动形式自发参加,忧成效有限。她希望,政府未来能将防灾加入必修课程,结合STEM解构不同灾害的原因,提高学生的学习兴趣,简单如台风时在窗户贴胶纸,都可从科学及生活角度解释背后原理。

黄兆辉教授工程师亦言,香港已有足够的基建「硬件」,但大众齐心应对的「软件」却未到位,应该把联合国的可持续概念放入防灾体系,加快推行幼稚园、小学、中学的防灾教育。

备受地震、风灾威胁的台湾,各学习阶段均设防灾教育(见表二),当中幼稚园着重培训安全意识,小学要认识灾害,初中生需能自救等,盼做到「防灾重于救灾,离灾优于防灾」。香港赛马会灾难防护应变教研中心去年曾发布《幼稚园推行防灾教育课程的成效与挑战》的研究报告,发现台风、水浸及火警是首3位最被受访幼稚园教师及家长认知的灾害;受访者亦认同需要推行幼儿防灾教育,并让家长参与其中。

有教育界人士指,留意到师生「交差式」参与火警演习,直言校方浪费了灌输防灾意识的好机会,建议定期进行针对不同灾害的防灾演习,并在事前提供相关灾害资讯。他建议,当局设立「防灾体验馆」,为不同年龄层学生举办防灾活动,如针对幼稚园生可办亲子防灾体验活动,增加趣味性。

灾后缺心理辅导 盼增公盈服务

世纪黑雨淹浸港铁站、石澳断网成为孤岛等灾后场面,成为2023年的另类城市景色。灾后心理辅导协会总干事杜永政指,现时有关灾难后的心理急救支援不足,盼当局修补缺口。

根据联合国界定灾后心理健康与社会心理支持(MHPSS)的4个层次,第一层起分别是基本需要、心理教育、心理急救及专业服务。杜永政指,香港有做好基本需要层面的应变,惟其他层面的服务不足,例如在创伤治疗上偏向药物治疗,要从公营医疗体制获得临心理学家诊治服务,需经多重转介,一般需轮候2年,而私家临心理学家谘询服务每次收费近2000元,盼当局增加公营服务,并从公众层面加强「自我安抚」(Self-soothing)训练,提高市民整体的抗压意识。

杜指,过去半世纪本港鲜有发生大型灾难,更令近月的风灾暴雨事故深入民心。他特别关注黑雨淹浸港铁站的画面,恐对每日乘港铁上班的市民构成心理阴影,或导致「创伤后压力症候群(PTSD)」,建议仍就事件发噩梦或失眠的市民及早寻求辅导。

每日杂志组

《探讨极端天气下的城市韧性》系列

检讨强化篇: 每日杂志|渠道系统受冲击 天然斜坡待检视 发展「韧性城市」刻不容缓

都市规划篇: 每日杂志|地理环境如「大水兜」危机四伏 增地下蓄水池超级堤霸 完善城市规划救港

超前部署篇: 每日杂志丨灾后应变屡受批评 专家倡设专责部门统筹 超前部署紧急避难方案

《星岛头条》APP经已推出最新版本,请立即更新,浏览更精彩内容:https://bit.ly/3yLrgYZ

最新回应