DSE备战中文科|卷一「阅读能力」备试练习 也斯〈生活在马路上的人们〉文章赏析

2024-03-08 14:00

生活在马路上的人们 也斯

(1)

一个女人坐在竹篮里,自己跟自己说话,有时她还舞动双手。当她要走了,她便拖着绳子,把竹篮拖在背后。篮里有她的衣服,那是她的家。她拖着她的家到处去。

一个男人,身旁放一枝拐杖,他让它穿上西装,又用布把它绑起。当他独自坐在关上的店铺门前,他不喜欢人家接近他。陪伴他的只有这穿上外衣的拐杖,好像它是他唯一的朋友。

一个女人,坐在旧火车站的石柱旁,呆呆地坐上一天。她的东西放在柱后,而她就坐在那里。有人走过去跟她说话,她只是摆摆手。她总是坐在那里,好像她能做的就是坐在那里。

一个老人挣扎着要站起来,他的脚麻痹了,他要起来,显得那么吃力,他弯着身,缓缓提起一只脚。一个穿着睡衣的妇人,拿着一支玩具手枪,在人群身旁走过。一个人从这个垃圾箱走向那个垃圾箱。另一个人专心在一张纸上写字,其中有些字可以辨认,有些不可以。一个人呆呆地坐在长凳上。一个人在那边走过,回头对人投以怀疑的一瞥。一个人瑟缩在封上的屋子前面。一个人在锁上的铁闸旁。一个人在关上的门外。一个人在没人留意的角落。这些人携带着许多杂物,这些人的外貌跟普通人有些不同,这些人多半与人很难沟通:声音太大或太小,说话不清楚,或者是不懂粤语的外省人。这些人看起来沮丧。

(2)

这个穿上西装的男人,这个站在巴士站的少年,这个带手镯的男人,这个蹲在铁闸前的男人……偶然看一眼,也许人们会下个结论:他们的精神有问题﹖他们是危险的﹖

不见得。不是这么简单。这个穿西服的男人,他喜欢散步,坐在长椅上休息。而他会特别选择有阳光与和风的长椅,他坐在那里,带着一种悠闲的神色,欣赏光线的变化。他走近垃圾箱,看见地上的垃圾,先拾起来放进垃圾箱,再从垃圾箱里翻着他要找的食物。他穿着西服,穿得好像一个普通人,他不懂看报,但他手上总是拿着一叠报纸,好像一个普通人。

这个站在巴士站上的少年。他常常搔抓皮肤,用力拭汗。他脸上有一种沉郁的神色,总是站在那几个位置,没人听过他说一句话。有一次,他的衣服敞开了,露出胸口那儿有一道开过刀的疤痕。注意到人们避开他,他脸上掠过一丝奇异的笑容。有人递烟给他,他不说一句话,接过了,任人替他点烟,也不说一句话;下一次遇见这人,他反而好像故意要避开对方的样子。他有时站着,有时睡在地上。若有人站在旁边,他就自顶至踵把人打量一遍,笑笑。他看起来有点孤僻,但总是站在热闹多人的地方。

这戴手镯的男人看起来很健康,事实上,他会说:「健康很重要。」他不喝酒,不抽烟,也劝人不要这样。他喜欢写字,有些字的笔画很多,别人无法理解,但对他却像自有意义,每个字都很用心的写。人家赞他的书法,他会说:「谢谢!」有人要买他的字,他约定了日子叫人来拿,到时他守信地把一叠写好的字放在胶带里。写字除了签名,还写上身份证号码。人家说不用写身份证号码了,他说这表示他负责任。

这个赤足蹲在铁闸前的男人,他原是一个捡破烂的人,有一次在地盘里误拾了一把风扇,与物主冲突起来,被人抓住,后来就被送进精神病院。他原是没病的,但这次以后,就丢了工作,他希望可以找到一份工作。

(3)

他们多半渴望工作。比如他,这个没穿上衣、在阳光下吸一口烟的男人。他每次遇见熟人,就会问:「最近在做甚么?」不管人家回答做甚么,他都会说:「好呵,用心做吧。」他以前曾有过职业,后来不知怎的失去了。所以他总是劝人努力,「总有一日你会有机会,爬上去的。」

他过去曾走过许多地方,他还有一个儿子在内地。他说话时带着浓浓的笑意,像个热情的人,有时他会一面吸烟一面低头沉思。但是,有几次,他一手拿着一撮燃着的线香,一手拿着一封信,边走边读,他的声音若断若续,听不见在说甚么,但神色凝重,满怀忧伤。有一次,更把燃着的线香倒插在信上。

另一个他也渴望工作,但他总是觉得一切不可信赖。他咒骂社会、咒骂警察。这个他,是一个舞刀子的人:有一次,他在别人的注视之下,从口袋里掏出一把刀子,用牙把刀拉出来,然后把刀夹在指缝间。他以前做过水手,好像牵涉过黑社会、上过警局。他说粗口,说有人迫害他。有一次他说要带个人到大屿山的一个洞去。他说:「你放心,我不会谋害你的。」他很敏感,警觉地注视周围。有一次,他看着一棵树,说那株树乾了,要用水来浇它;又见树上有洞,说要用士敏土来填它。有一次,他不知从那里拾来一支笛,躲在码头阴暗的一角,独自吹笛。

也有些人找到自己的生活方式。比如另一个他,以到山上采集山草药卖给人维生。他做自己的事,没事的时候抱膝坐在树下,笑的那么开心。他很开朗,有自己的做人态度。

另一个他,以替人开车门为生,也是个友善愉快的人。他也走过许多地方,做过码头工人。他把拾来的衣服都穿在身上,好几顶帽子都戴在头上。有一次,他把十个指头都戴满指环,不一定是指环,有些是汽水罐的铁圈。他说话声音很低,以为人家都听得见。他很友善,对许多事情都笑,人家说他的胡子很漂亮,他便笑了。

还有另一个他,是个年轻人,背着一个大袋,他也是渴望工作的。以前送外卖的时候,碰崩了一排门牙,从此与人沟通有点困难。他现在说话的时候好像许久没有讲话那样,说得很生硬,想有次序地说出来,但很紧张。不过他的意思并不难了解。他可以用铁钉做鸟兽的玩物,也渴望工作,但他相信没人事关系,没有介绍,根本没法找到生活。他背着个大袋,像其他流浪人那样在路上徘徊。他有自己的生活态度。据说他颇有义气,曾经把自己的棉胎拿去卖了,让几个流浪汉大吃一顿。他有自己的原则,以前做过船上和码头的工作,有个南洋人叫他带毒品,他一口拒绝了,他就这样活下去,希望找份工作,有个栖身的地方,但却不愿做对其他人有害的事。

〈生活在马路上的人们〉文章赏析

着眼小众 散点透视

这篇散文写于1977年12月,勾画出三组下层人物的群相。作者也斯在《山水人物》一书的前记这样说:「我接触的多是平凡的人物,寻常的风景,于我有道理,便提笔写下来了」,于是我们明白作者取材于平凡和寻常的人和事。

文中人物都没有名字,而且很平凡,例如「这个赤足蹲在铁闸前的男人,他原是一个捡破烂的人」,作者只以「他、他们」来作称呼,但只要我们回想一下,在日常生活里,总会试过在都市的角落和后巷碰着这些平凡而真实的人。

这些人看来也没有关连,只不过是街上的陌生人。作者描写的对象大都在街道上不显眼的,只是呆着或静坐着,展现出都市的静态。但同一时间,作者观察的目光却是动态的,不断由一个人物转到另一个人物,例如「这个穿上西装的男人,这个站在巴士站的少年,这个带手镯的男人,这个蹲在铁闸前的男人」。

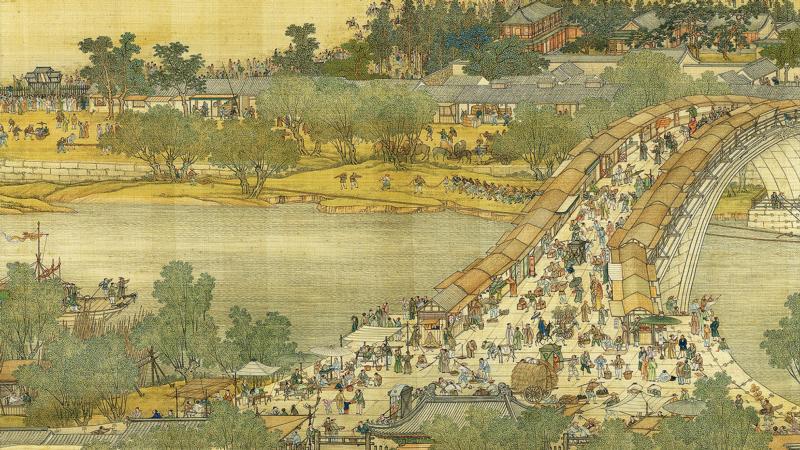

其实这是类似中国画的技法,叫散点透视,同学应该见过《清明上河图》,画中有许多人物,这篇散文中的人物也是一样,他们并列,没有谁是主角,正如社会上无数人也不分主角配角,作者以这「散点」的组织来呈现出都市的状况。

到了第三节,我们还是能找到人物的共通点,就是「渴望工作」和「找到自己的生活方式」。这些人物虽然穷困潦倒,但不失做人的尊严。作者的评价也渐次浮现,例如「他很开朗,有自己的做人态度」、「他有自己的原则」,可见作者一方面同情他们的不幸,另一方面也赞颂他们高尚的人格。

在繁荣都市中着眼和关注小众,也是散文创作历久常新的主题。

〈生活在马路上的人们〉练习

1. 作者在本文中描写了不同人物,这些人物有哪些共通点?试列出其中三项。(3分)

2. 作者在文中第二部分末提到「他希望可以找到一份工作」,而第三部分也分别两次提到「他们多半渴望工作」及「另一个他也渴望工作」,你认为有何涵意?(4分)

3. 参考以下两段引文,试比较穿西装的男人和孔乙己在人物心态和主题思想方面有何异同。(6分)

甲文:他穿着西服,穿得好像一个普通人,他不懂看报,但他手上总是拿着一叠报纸,好像一个普通人。( 引自<生活在马路上的人们> 第二部分)

乙文:孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。他身材很高大;青白脸色,皱纹间时常夹些伤痕;一部乱蓬蓬的花白的胡子。穿的虽然是长衫,可是又脏又破,似乎十多年没有补,也没有洗。他对人说话,总是满口之乎者也,叫人半懂不懂的。( 引自<孔乙己 > )

4. 你认为如果把篇名改为「生活在大街上的人们」,是否更切合文章内容的表达?(4分)

参考答案

1. 作者在本文中描写了不同人物,这些人物的共通点是:

- 生活在社会低下阶层、渴望有一份工作、不善沟通、有个人的生活态度、不打扰别人、生活圈子以一个人为主。(任何三项,每项1分)

2.

- 在香港,工作成了绝大部分人的生活重心,而渴望得到一份工作,却成了生活在社会低层人们的盼想。这本来只要靠努力就能得到的,可惜对他们来说,往往因为外表、工作经验、沟通能力、学历水平、际遇、不堪的遭遇等等,只能成了一种渴望。(2分)

- 没有工作,也与香港社会中的普通人格格不入,他们成了少数、变得离群,在恶性循环下,这种渴求也永远无法实现。(1分)

- 在此,也侧面反映出社会对这些人的关顾不足。(1分)

3. 甲文中的他,「穿着西服,穿得好像一个普通人」,也许像他这样年纪的一般人,就是应该穿着西服坐在办公室工作,不然,就成了普通群众中的异类。但事实是他没有工作,没能像普通人般成为白领。他渴望一份工作,也渴望成为一个普通人,不要成为社会的异类,所以穿着西服。「他不懂看报,但他手上总是拿着一叠报纸,好像一个普通人」他不太识字,连看报的能力也让人商榷,但仍学着其他人一样手拿着一叠报纸,活像与普通人无异。根据引文所述,他没有工作、学识低、却想拥有一份体面的白领工作,可见现实生活中的自己和理想中的自己出现了极大的落差,也说明了生活在社会低层的人也有个人理想,就算是一份卑微的盼想,也期望尽己所能尝试缩窄那极大落差的距离。(2分)

乙文中的孔乙己站着喝酒,显示他当时的经济状况不允许他坐着喝酒吃小菜,只能跟其他穷困的劳动者一起站着,但他却不如其他站著喝酒的人一样穿短衣,而是穿长衫,可见他放不下读书人的身份,也不愿意与穿短衣的劳动者们为伍,自觉比他们高贵。从这一节引文可见孔乙己的经济状况、社会地位和思想意识有严重矛盾,充分说明了他深受封建文化教育毒害之深,迂腐不堪,自欺欺人。(2分)

两节引文中主人公的共通之处是现实生活中自己在经济、社会地位方面与理想中的自己出现矛盾与落差。不同之处在于甲文中穿西服的他尝试尽己所能缩窄那份落差,至少让自己从衣着的体面中保留一点尊严,表达出身处社会低层的人也有他们高尚的人格。而乙文中的孔乙己却是执着于思想意识的严重矛盾,作者藉此反映封建文化教育和科举制度的害人不浅。(2分)

4. 如果把篇名改为「生活在大街上的人们」,我认为不会更切合文章内容的表达。

文中所描写的社会低层人物虽然实际上并真的非在马路上生活,但以「生活在马路上的人们」为题,却能让人联想到他们的生活。首先,马路,是社会制度下专门给车子行驶的,生活在马路上,是注定不被制度下所容许的,正如文中那些人物的生活模式:没有固定的居所、没有工作、不善与人沟通,甚至那些不必要的负责任行为,也可能被世俗人视为非与大众一样的不正常,不被接受。

此外,生活在这约定俗成的社会里,他们处于社会低层,一个人生活,要时刻如躲避车子般躲避人际 ; 而马路上驶过的每一辆车子,就如在他们生活中曾经出现的人,是关怀也好,是歧视也好,是亲人也好,是素未谋面也好,都如过客般不作停驻。相反,若把篇名改为「生活在大街上的人们」,虽能实际反映那些人物所生活的地方,但却少了一份深层的象徵意义与联想空间,未能让读者深切理解到他们的生活境况。(4分)

或

如果把篇名改为「生活在大街上的人们」,我认为会更切合文章内容的表达。首先,从现实层面而言,这个篇名更能切实反映那些人物所生活的地方,是在大街而非在马路。其次,生活在大街上,能表达出他们本来就是与大众一样,生活在大众日常经过的地方,只是他们的生活模式又与大众不一样。他们的生活模式:没有固定的居所、没有工作、不善与人沟通,甚至那些不必要的负责任行为,被世俗人视为异类而不被接受,他们在同一生活空间内被隐没在主流的生活模式中。

但从另一面看,这也正表达出他们生活于群众中,却又有自己的生活态度。相反,若把篇名改为「生活在马路上的人们」,未能实际反映那些人物所生活的地方,读者未必能理解马路的象徵意义和联想,甚致引起误解。(4分)

撰文:

可洛 原名梁伟洛,作家及写作班导师。大学时主修中文系,公开大学兼职讲师,著有《来一场文学散步》等作品。曾获中文文学创作奖、香港文学双年奖、汤青基督教文艺奖等。

出题和解题:

赖凤瑛老师 基督教香港信义会心诚中学中文科科主任

图:星岛图片库、网上图片

相关文章:

- DSE备战中文科|卷一「阅读能力」备试练习 西西〈冰箱〉文章赏析

- DSE备战中文科|卷一「阅读能力」备试练习 龚万辉〈时光小样〉(节录)

- DSE备战中文科|卷一「阅读能力」备试练习 罗贵祥〈睡。觉〉文章赏析

《星岛头条》APP经已推出最新版本,请立即更新,浏览更精彩内容:https://bit.ly/3yLrgYZ

最新回应