每日雜誌|取動物細胞繁殖 培養肉全球蠢蠢「肉動」 港政策未明朗 學者籲嚴管

2023-12-25 14:35

《未來食物》系列之 人造肉篇

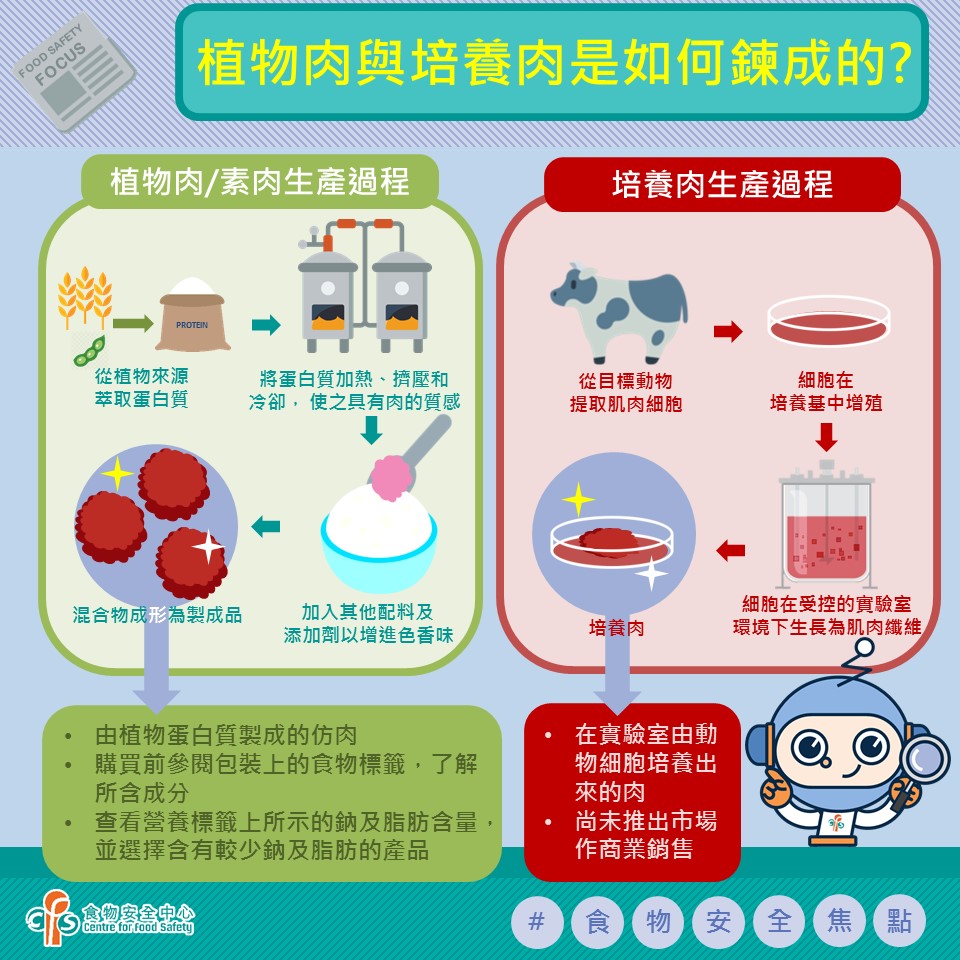

本地連鎖快餐店近年將萃取植物蛋白製成的植物肉加入餐單,與此同時,全球正醞釀着另一種新興肉類替代品——「培養肉」,顧名思義,從動物抽取肌肉細胞,利用科研技術將細胞無限繁殖而成。該技術培養所得的「細胞肉」,味道和口感與傳統肉類相似,亦有助減少屠宰動物,惟生產成本和技術等仍有待完善,在港開發有難度。有學者認為,政府日後必須對有關食品作出監管,以保障市民安全。

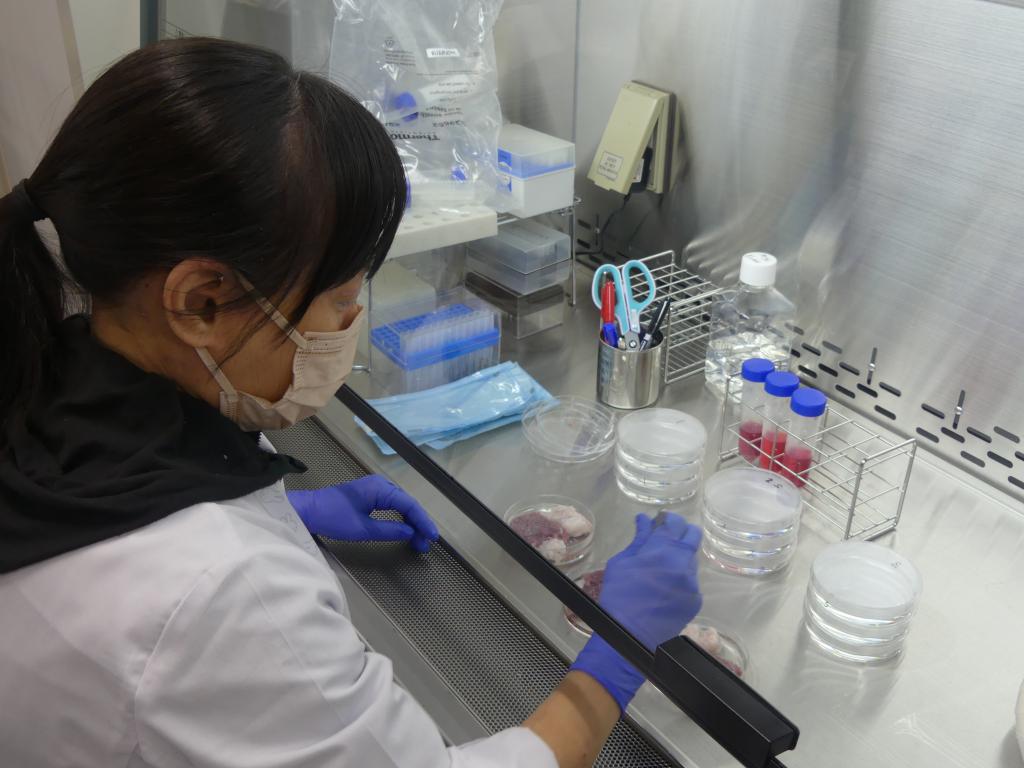

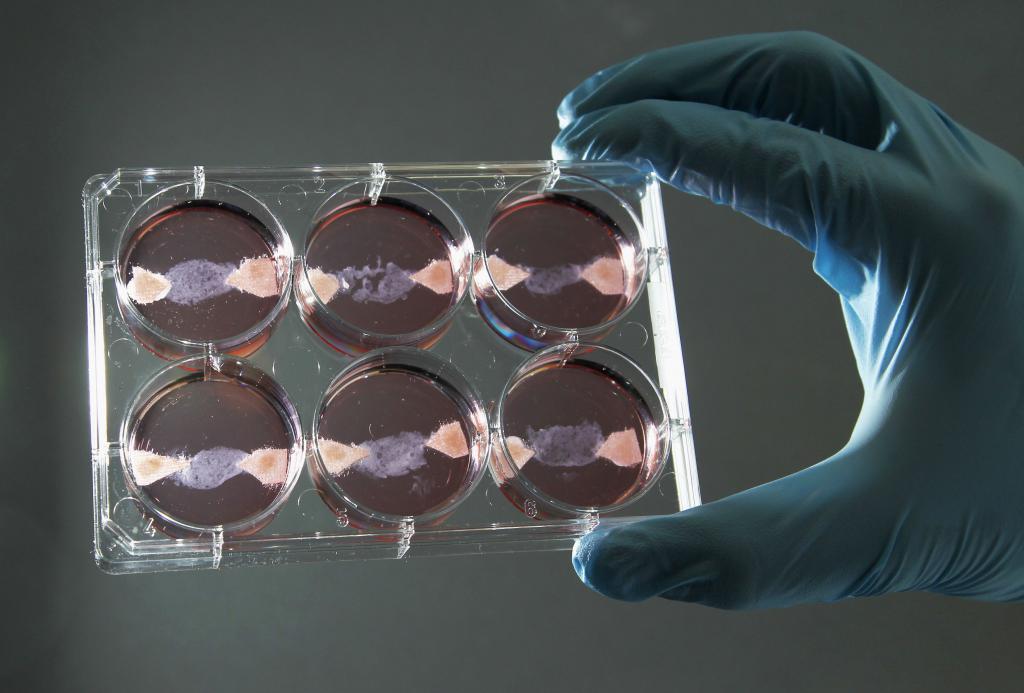

「培養肉」背後技術複雜,主要需從目標動物提取肌肉樣本,從中分離出幹細胞作培養。培養時必須把細胞存放於適宜的溫度、酸鹼度、濕度的無菌環境,亦要為細胞提供生長所需的基本營養物質(培養基),利用生物反應器可讓培養過程維持在所需的生物條件,讓細胞作大量增殖後,將其再分化為肌纖維(組成肌肉組織的基本單元)。

科學家為令培養肉接近傳統肉類的質感,會再將其植入可食用或可生物降解的支架中,改善細胞分布,待成熟後衍生出有特定結構的培養。理大食品科學及營養學系助理教授朱玉燕博士說,「要讓培養肉的口感接近傳統肉,非常具挑戰性,傳統肉肥瘦相間、有紋理,這些問題在技術上還需要解決。」

無血清培養技術有突破

目前真正被批准在市場出售的培養肉僅屬少數,包括美國初創企業Eat Just的培養雞肉,獲批在新加坡一間餐廳販賣,美國也批准兩家公司向餐廳,以及未來向超市出售其培養雞肉產品。

培養肉風味上與傳統肉類相近,但製作成本偏高。細胞培育所需的「飼料」傳統上需要用到「胎牛血清」,含有促進細胞於體外增殖的生長因子,惟實際取自牛的胚胎,過去不乏環保及倫理爭議。據悉,「胎牛血清」培養細胞的成本需要近萬美元,才可養活1公斤細胞,難應用於食物生產。據了解,部分公司已經成功研發出不需要加入「胎牛血清」的細胞培養液,減低生產成本。朱玉燕說,無血清培養技術在研究領域已有突破,預料該技術在日趨成熟和被應用後,能帶動培養肉的產業化。

實際上,細胞培植過去多用於醫學,不適宜大量生產,有關產量亦依賴生物反應器的大小,荷蘭有工業生態學家曾估計,目前培養肉的生產成本比傳統肉類貴數百至數萬倍,要取代全球每年食用的約3億噸標準肉類中的10%(即3000萬噸),便要建造數十萬個生物反應器。此外,要確保生產過程的可控性和準確性,令生產能維持穩定產量,也是目前商品化路上須克服之處。

初創公司發展重心移新加坡

根據新蛋白顧問公司The Good Food Institute(谷孚)今年6月發表的趨勢報告,指現時全球約有逾150家公司專注細胞肉研發,受訪公司中多優先從牛、豬、羊,以及三文魚、吞拿魚和其他有鰭魚類的物種獲取細胞,並視美國和新加坡為優先市場。

Avant是一間於2018年成立的本地初創公司,專門研發細胞培植海鮮,包括魚肉和花膠。除了在科學園設有研發實驗室,該公司近年亦將發展重心轉移至新加坡,其聯合創辦人兼首席執行官陳解頤坦言,當時香港整體對此類農業創新科技認識不多,「我們是初創企業,很需要資金,投資者多以產品未來能否商業化,再決定是否投資,政府的策略尤為關鍵。」

她解釋,初創初期多做研發工作,難馬上有實際產品,不同行業的創新技術,往往需要新法例配合才可商業化,當相關政策不明朗時,投資者知道產品短期內無法推出市場,會降低投資意欲,「我們只能走出去到鄰近地區,希望還有機會可做到商品化。」她坦言,在新加坡設實驗室後,較容易取得投資,因當地已有實際政策,容許細胞培植肉公司申請向公眾出售。

星洲准售培養肉 較易獲投資

新加坡在2020年12月成為全球首個批准發售培養肉的地區,當地過去超過90%的食物從外地進口,近年訂下在2030年自行生產30%食物的目標,鼓勵培養細胞肉和植物肉等,以保障糧食供應鏈。據了解,當地政府於原有架構下組織了不同的專案團隊,支援初創公司研發產品和募集資金。

根據資料,中國政府在《「十四五」全國農業農村科技發展規劃》首次將「細胞養肉技術」列入藍圖。其他地區如以色列政府,宣布將研究細胞培養肉技術,對其安全性進行評估,並投資支持由企業和研究機構組成的「細胞培養肉聯盟」。

陳解頤說,即使不以環保、糧食危機的層面去看,該行業實際也是全球的新興經濟產業,「如何保障香港不會錯過新經濟帶來的機遇?」她說,政府在創科上有資助,但仍需相關政策推動,才可帶動創科的生態環境。

本報向政府查詢在培養肉上的取態,是否容許產品出售,以及有否訂立安全標準。食物環境衞生署食物安全中心發言人指,培養肉現主要仍處於研發階段,尚未在本港市場作商業銷售;根據《公眾衞生及市政條例》,所有在香港出售的食物應合乎衞生和適宜供人食用。該條例適用於所有食物,包括培養肉在內,開發商應確保培養肉產品可供人安全食用。

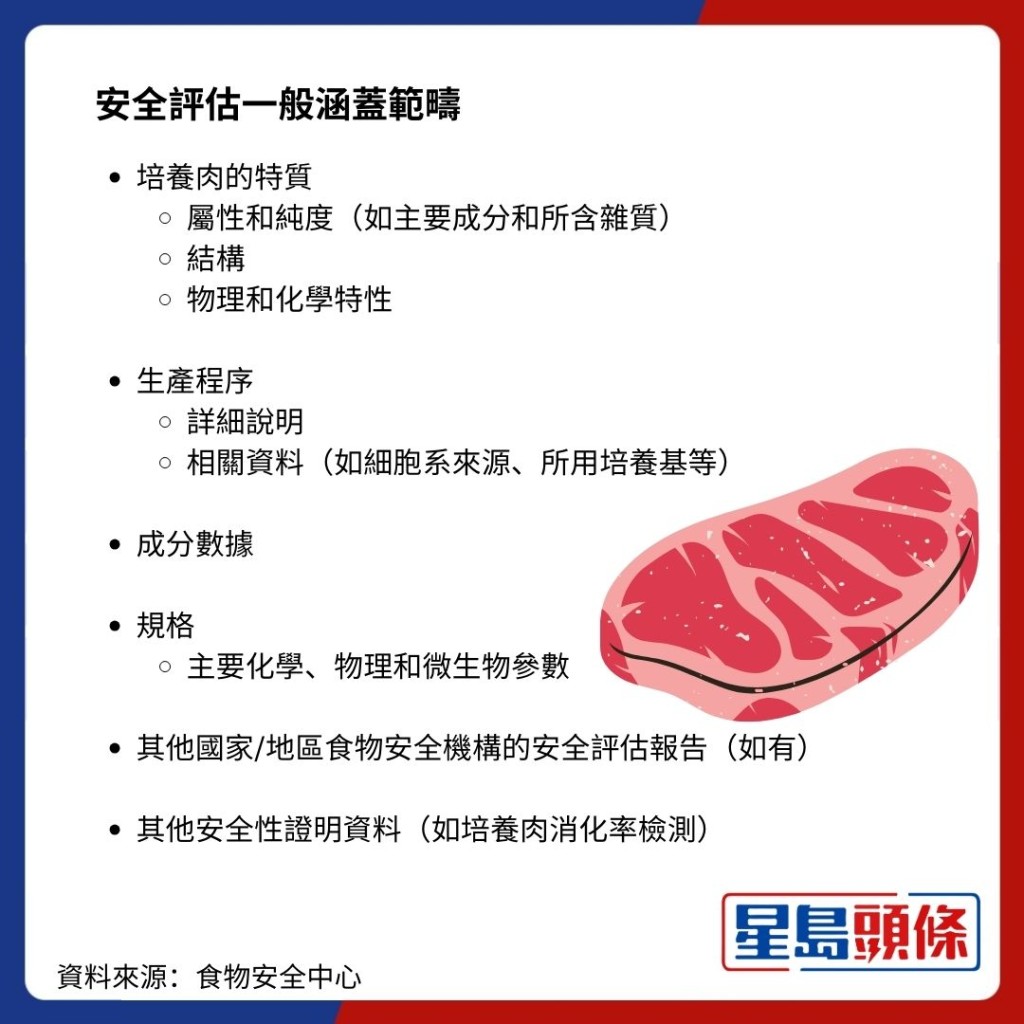

中心亦指,有就培養肉安全評估的要求與業界進行溝通。翻查資料,今年6月該中心與業界的諮詢會議中,指出內地、歐盟、澳洲等地區對培養肉進行的規管,並列出安全評估的一般涵蓋範疇(見表),包括培養肉的屬性和純度、物理和化學特性等。

聯合國糧食及農業組織與世界生組織今年發表布的報告建議,在細胞食品商業化生產擴大之前,食品安全機構應確定當中潛在的食品安全問題,建立適當的監管框架,以保障消費者。

生產過程須透明 完善標籤制度

朱玉燕認同,政府日後必須就有關產品作出監管,細胞的生產過程必須具透明度,例如培養過程、原料來源、營養成分,以及有否受有害物質污染等,「一定要非常細緻、詳細地記錄和回報。」她指,有關產品上市後,亦需要持續監測,並根據客戶反饋作出改良。

浸大國際學院應用科學學部學術統籌主任潘宛芬博士希望,政府要完善標籤制度,必須知會消費者該產品是培養肉,並避免以編號簡化標籤上的成分,舉例現時添加劑多以「E」加數字作編碼,消費者難以分辨。

植物肉研發多年 口感仍難突破

從大豆、黃豆等植物來源萃取蛋白質,經加熱、擠壓和冷卻製成的植物肉,近年在各大連鎖快餐店有售,但研發多年,口感仍是較難突破的關口。

理大食品科學及營養學系助理教授朱玉燕博士指,植物蛋白氨基酸和部分營養素的比例相對動物蛋白欠佳,而動物蛋白更容易被消化和吸收,部分可以技術解決,例如在製造產品時外加適當的氨基酸、鐵元素和維他命B12等,但畢竟是植物,要模擬出真實肉類的味道和口感較有難度。

嘗試調整脂肪水平

近年各地科研人員嘗試調整配方,希望改善植物肉的風味。谷孚發表的洞察報告提到,市場常見將椰子油模擬脂肪,但椰子油飽和脂肪含量高達90%,不利健康,加熱過程亦容易轉為液態流失,影響口感,有受訪專家建議,使用油凝膠和結構化乳液作脂肪替代物,或改良植物原料,以獲取更高水平的脂肪。

此外,行業也探討如何利用傳統作物加工後的副產物,如穀糠、菜籽油的「油渣」。荷蘭有學者分享,菜籽油的油渣蛋白質含量高達60%,經加工後可作為植物肉原材料,更具商業價值。

培養肉過程產CO2可積累上千年

傳統畜牧業耗水量大,據近期的科學研究估計,更佔全球溫室氣體排放量的20%。相比傳統肉類,培養肉使用的土地、飼料、水和抗生素較少,因而被視為環保的替代品。不過,近年有研究提出質疑,指長遠而言,培養肉未必如想像中環保。

美國加州大學戴維斯分校研究人員今年在一份預印本(preprint),推算製造培養肉每個步驟所需要的能源,並計算當中排放的二氧化碳,指其引致全球暖化的潛力,比傳統牛肉多至少4倍。

事實上,牛津大學也有研究指,傳統牛隻多排放甲烷,有較強的暖化效果,但只會在大氣中存在12年,而培養肉在「培養」過程產生的二氧化碳,卻可累積上千年。該研究指,簡單地用二氧化碳代替甲烷,或產生有害的長期影響,強調研發培養肉同時,亦要重視整體減排及以更有效率的方法取得能源。

記者:林家希

《未來食物》系列

基因編輯農作物篇:每日雜誌|精準修改植物基因 基因編輯快速育種增產量 港缺科研資源難開發

發酵類替代食品篇:每日雜誌|微生物發酵轉廢為食物 港缺空間難產業化 學者倡小規模研發藻類菇菌

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ

最新回應