DSE備戰中史科|中史正史發展和假想分析:假如建文帝沒有削藩

2024-03-07 14:00

假如建文帝沒有削藩……

明大祖朱元璋建立明朝後,為鞏固朱家的統治,將自己的25名兒子分封為藩王,鎮守各地,這些藩王都擁有軍隊,從幾千人至萬人不等。朱元璋原本立長子朱標為太子,但朱標早逝,因此改立朱標兒子朱允炆為皇太孫,但引得一眾藩王不滿。洪武三十一年(1398年),朱元璋逝世,朱允炆繼位,是為明惠帝(建文帝),建文帝深感一眾叔父掌握軍權,會威脅到自己的地位,因此決定立即削藩。

有人認為,藩王們都是建文帝的叔叔,若不是因削藩被逼迫得太過分,朱元璋的第四子燕王朱棣都不會造反,建文帝也不會因此而失去皇位。

正史發展:削藩

1年削5藩王

建文帝在繼位後,隨即與大臣齊泰、黃子澄商討削藩計劃。原本是打算直接削實力最強的燕王朱棣,但黃子澄認為朱棣鎮守邊疆有大功,會引起其他人不滿,於是確定先削有問題的藩王。1年內,5名藩王都因行為過失而被貶為庶民,其中齊王、湘王、代王更是在 1個月內被廢。

↓

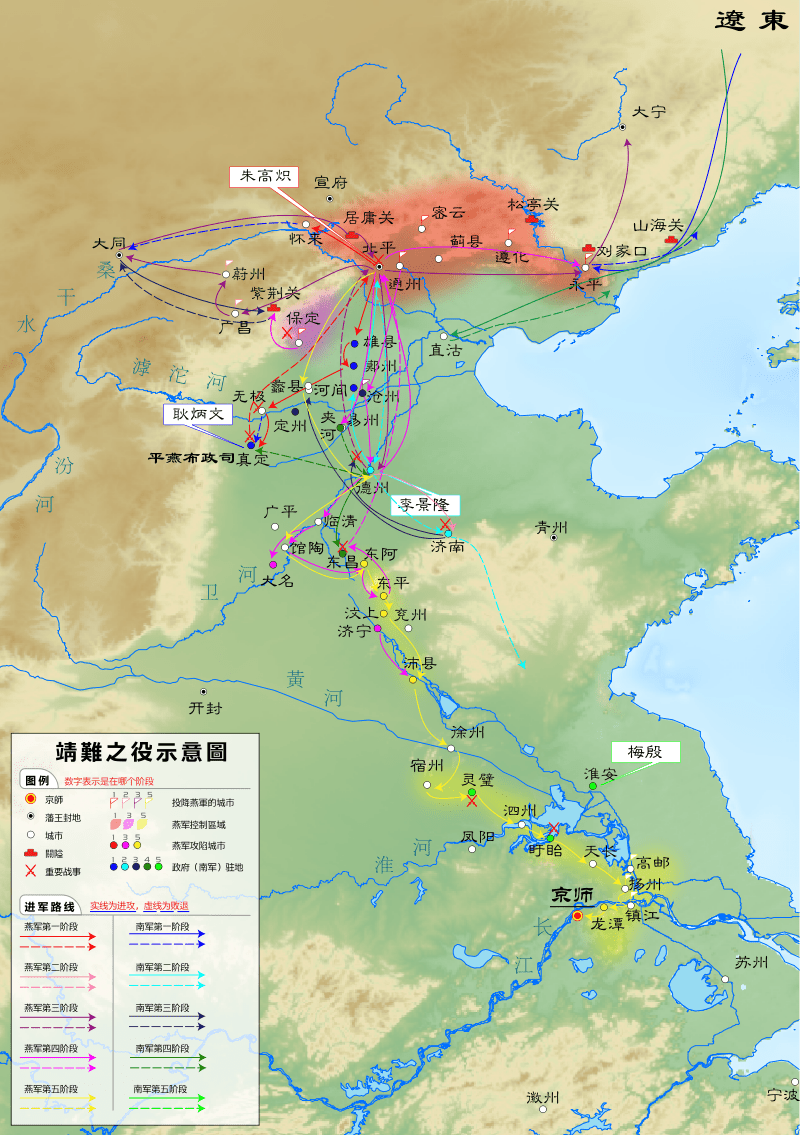

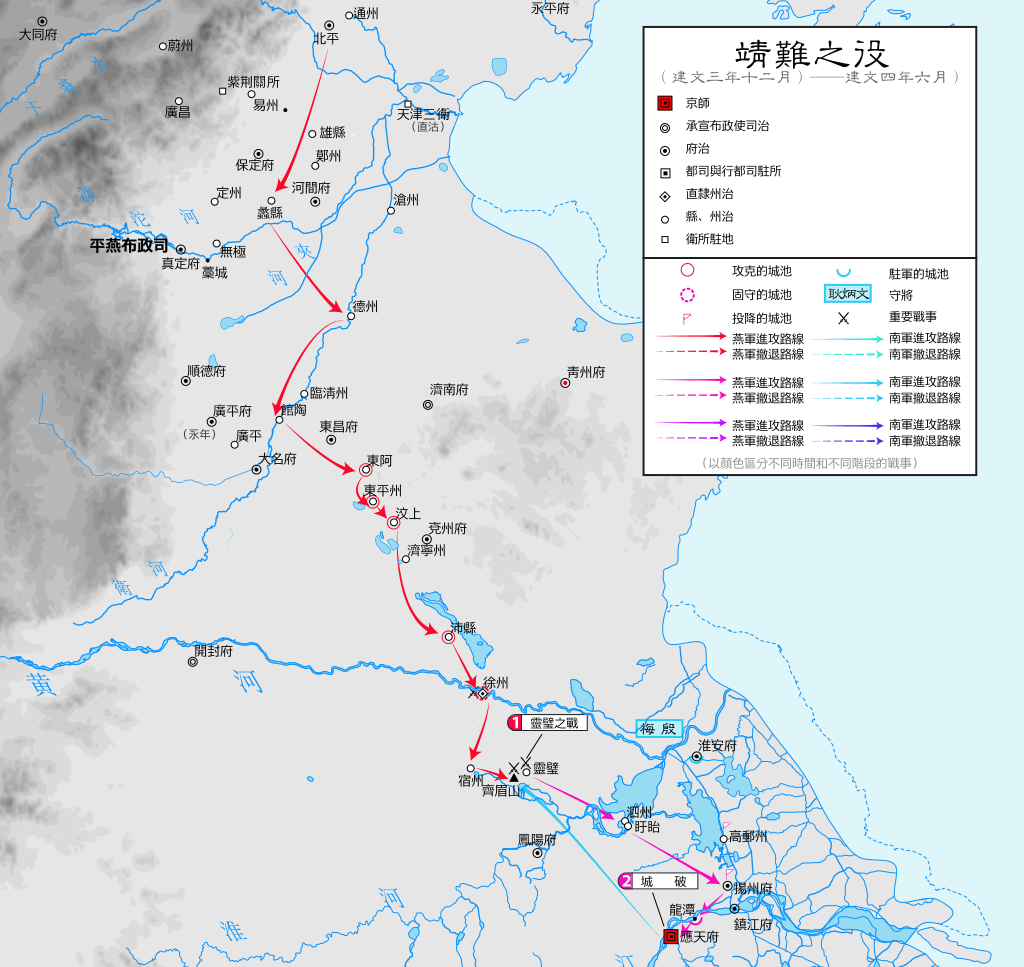

靖難之變開始

建文帝的削藩過於激烈,加劇朝廷與餘下藩王的不滿。為提防朱棣,建文帝加強對朱棣封地北平(今北京)的監控。朱棣見幾位藩王或貶或死,已有反意,但準備並不充分,於是先裝病,讓建文帝放回自己的3個兒子回北平,然後又裝瘋賣傻,但卻被發現,因此在建文元年起兵造反,表示要「清君側、靖國難」。

↓

朱棟獲勝,建文失蹤

燕王朱棣造反,迅速攻破通州、居庸關等地,掃清北平周圍,而建文帝亦派兵討伐朱棣。雙方的戰爭持續了3年,建文三年(1401年)年尾,朱棣派兵直攻京城金陵,最終在建文四年六月,朱棣攻入金陵,建文帝下落不明,其後燕王朱棣稱帝,為明成祖,這件事史稱「靖難之變」。

假想分析:不削藩

朱元璋的長子、二子和三子都先他過世,因此按順序會由四子燕王朱棣繼位,而當時的朱棣駐守北平,屢次擊敗外族人侵,受到朝野稱讚,威望極高。但是,朱元璋竟然立朱允炆為皇太孫,令朱棣感到不滿和不服氣。所以即使朱允炆沒有削藩,朱棣也有可能造反。

但是朱棣雖有反意,但是未必會立刻造反。朝廷調走北平原屬朱棣管轄的軍隊,朱棣想避開朝廷的針對,但卻被發現裝瘋賣傻,朝廷還派兵包圍燕王府。情況緊急下,朱棣只能帶領800人迅速佔領北平,可見未做好造反的準備。如果建文帝當時沒有削藩,朱棣就算造反也不會如此迅速。

其實,建文帝之所以最後失敗並不只因削藩一事。朱元璋去世後,藩王們想祭拜父親,卻被勒令不得返京,此舉直接得罪所有藩王。建文帝想削藩以鞏固皇權其實是正確的,漢武帝、明成祖等都有加強對藩王的打壓,當時有大臣提議用類似西漢「推恩令」的方法削藩,這樣較為溫和,藩王就算反抗也不會有太多人支持,但建文帝卻採取了最激烈的方法,直接廢掉王位,藩王或死或被囚禁,引發藩王們的強烈反彈。

原本朝廷是計劃先削實力最強的朱棣,趁沒有反應前拿下他,但建文帝卻聽信了黃子澄的話,先削其他藩王後再處理有功的朱棣,直接令朱棣感覺到有危機,開始為保護自己做準備。他的3名兒子原本作為人質在京城,後朱棣裝病,建文帝就將他3名兒子放回北平,直接「幫助」朱棣造反解決了後顧之憂。

就是因為一次又一次的決策錯誤,為建文帝的失敗埋下伏筆,而不全是因為他的削藩。

人物介紹

朱允炆,是朱元璋長子朱標的兒子,朱標死後,因受朱元璋喜愛而立為皇太孫,成為明朝第二位皇帝,年號建文,後世稱為明惠帝或建文帝。朱允炆自幼熟讀儒家經典,為人宅心仁厚,他繼位後推出多項「仁政」,包括減輕賦稅、廢除部分酷刑、廣開言路等,同時推行削藩,意在降低藩王實力。

文:楊璨珉

相關文章:

- DSE備戰中史科|中史正史發展和假想分析:如果宋太祖沒有杯酒釋兵權

- DSE備戰中史科|中史正史發展和假想分析:假如百日維新中 袁世凱沒有告密

- DSE備戰中史科|中史正史發展和假想分析:假如龐涓沒有陷害孫臏

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ

最新回應