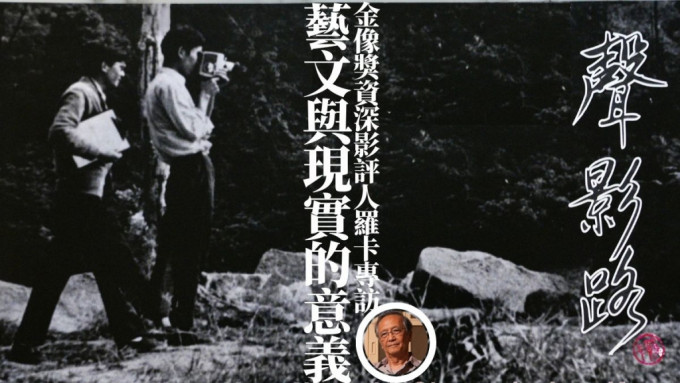

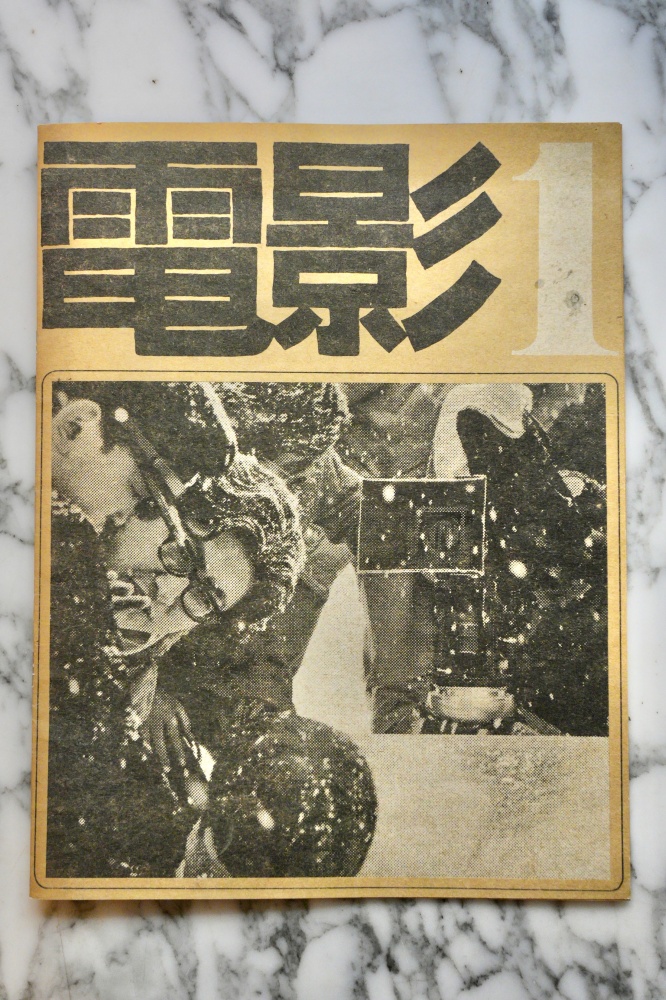

金像獎資深影評人羅卡《聲影路》自資百萬拍自傳式紀錄片 反思藝文與現實的意義|專訪

2024-06-04 00:00

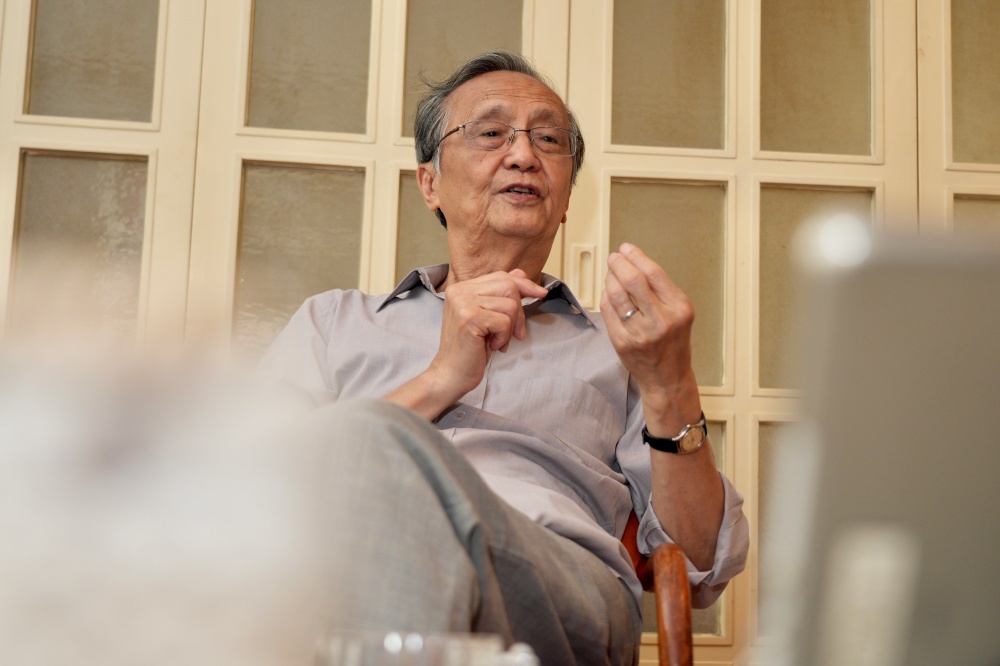

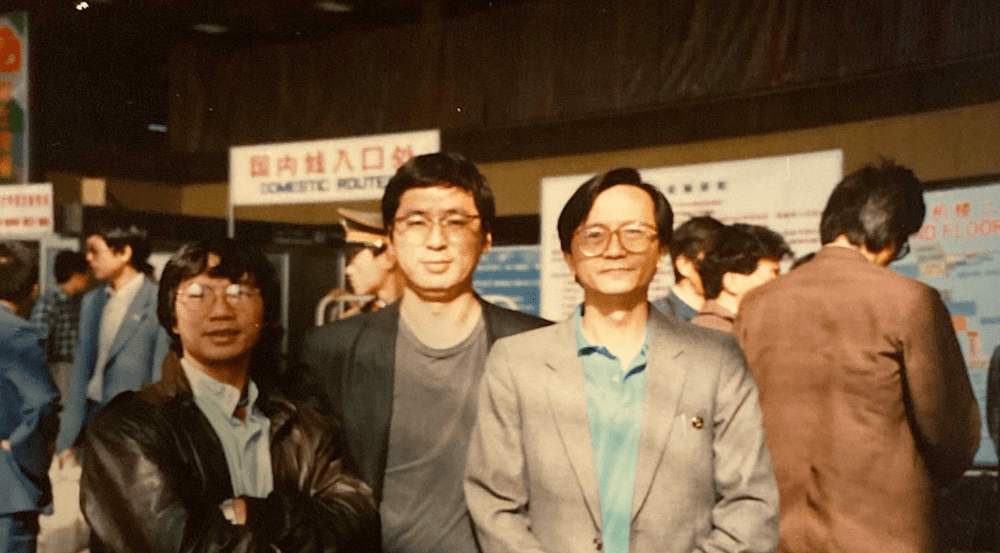

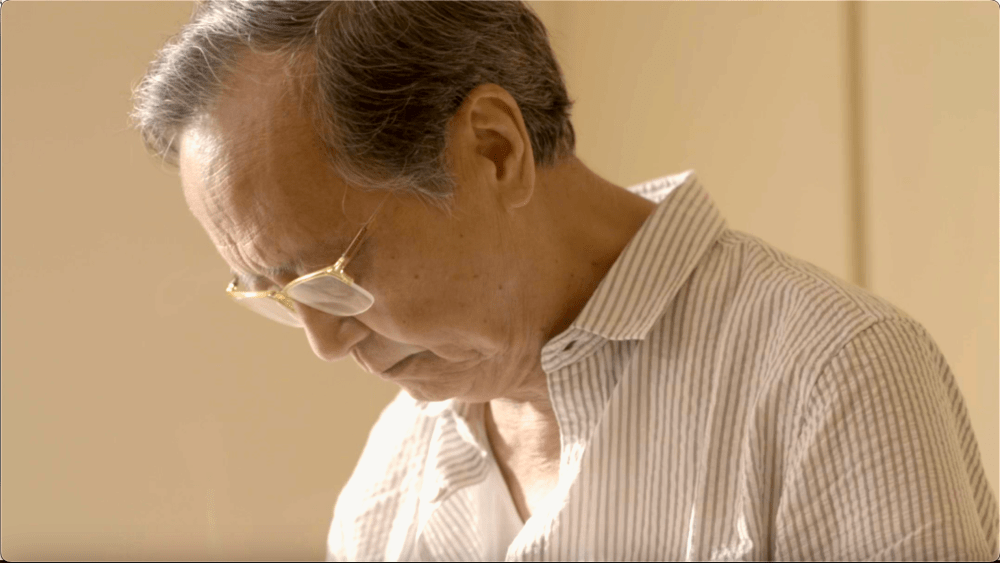

資深影評人羅卡(本名:劉耀權),認識香港電影文化必聽過其名或閱過其文,他在2023年獲得《第41屆香港電影金像獎》專業精神獎,亦是史無前例頒予電影文字工作者,一同獲獎的石琪,影評生涯也是因羅卡的回信開始。日前卡叔與導演王茵茵合製自傳式紀錄片《聲影路》進行特別放映。「藝術與現實生活的作用和意義」命題貫穿全片。羅卡直言好電影或電視劇,可讓人思考、增進知識、激發想像力及趣味,甚至引起觀眾討論或延伸研究。他形容電影亦師亦友:「還是一個可隨時穿越的平衡世界,毋需裝備,沒有地方限制,只要看電影就可以隨時進出不同年代,再來回現實世界。」

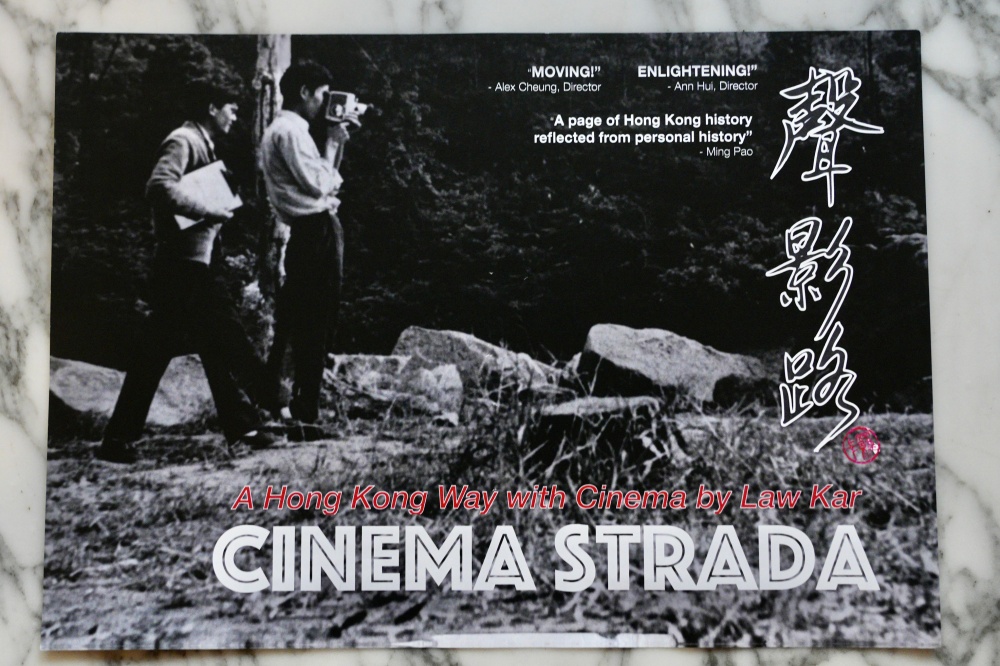

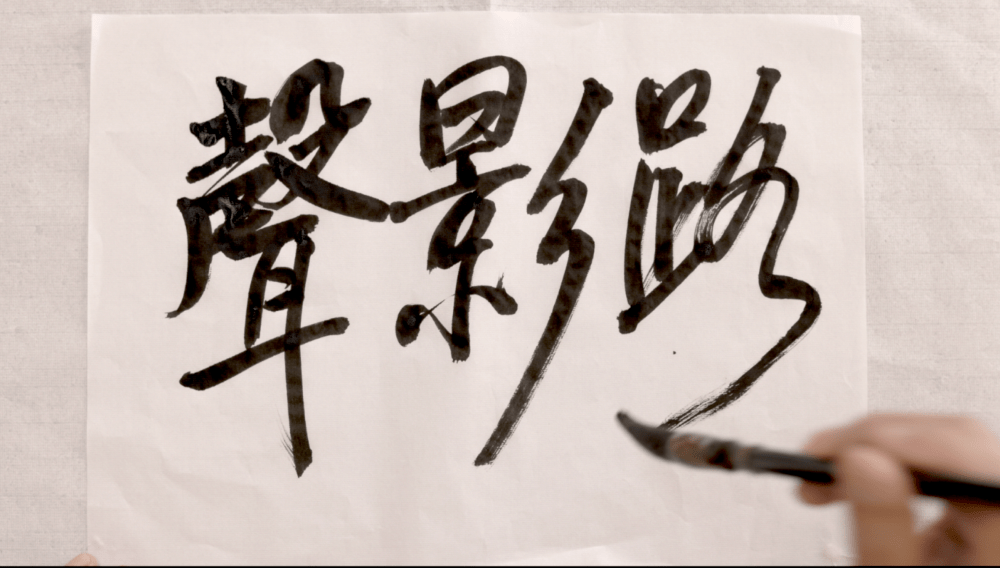

《聲影路》從文本變電影

《聲影路》以電視電影論述70年影視發展與變遷,並以羅卡第一身口述,短短106分鐘清晰地呈現了歷史的脈絡。卡叔自言《聲影路》是「一套未完成的回憶錄」,最初計劃文字記錄和他過去的文章結合,但寫了數萬字稿後,香港發生2019年社會動亂和2020年疫情爆發,卡叔直言沒什麼心機便擱置了。後來喜歡研究香港社會變遷及香港電影發展的導演王茵茵,看到那「未寫好的回憶錄」,建議籌錢將其拍成電影,以影音呈現,讓更多人觀看。卡叔說:「這主意很好,但實現並不容易,即使是小規模的電影也需要很多預算及團隊合作,並非兩個人就做得到。」

藝術與現實生活的作用和意義

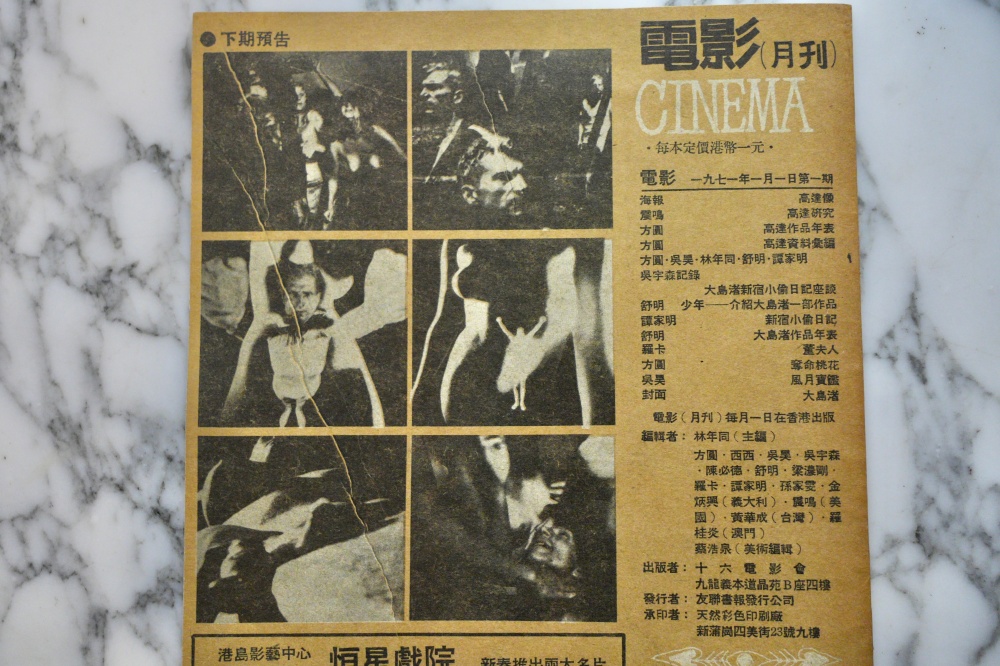

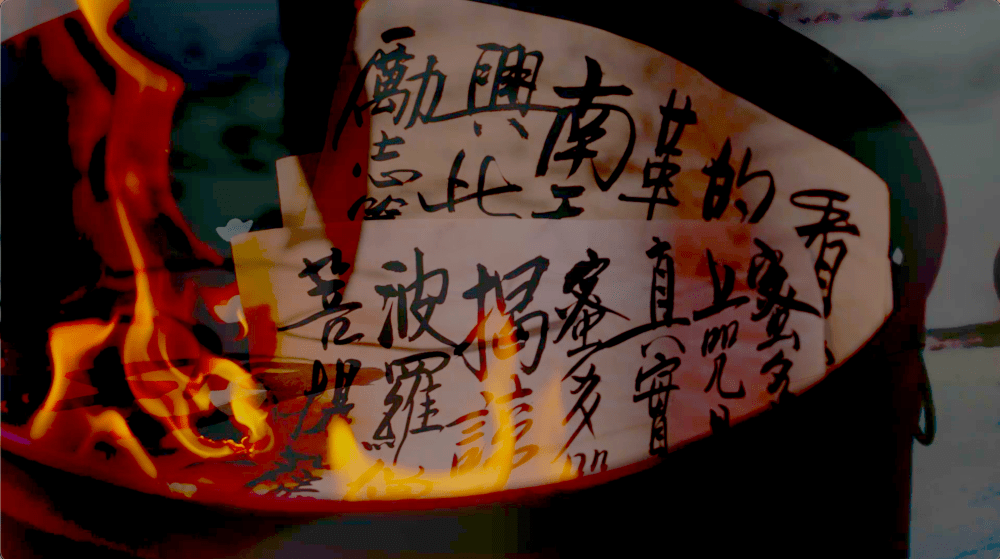

以上命題貫穿電影,也貫穿各時代藝文創作者和工作者心間。《聲影路》前段描述了60年代的難民潮和1967年的工潮,這讓《中國學生週報》的主編卡叔首次反思文化藝術工作的意義。時至今日,藝文工作除了要思考藝術與現實生活的作用和意義外,還需要應對網媒急速的生態和廣告收入的考量,均成為當下藝文工作者的困惑所在。

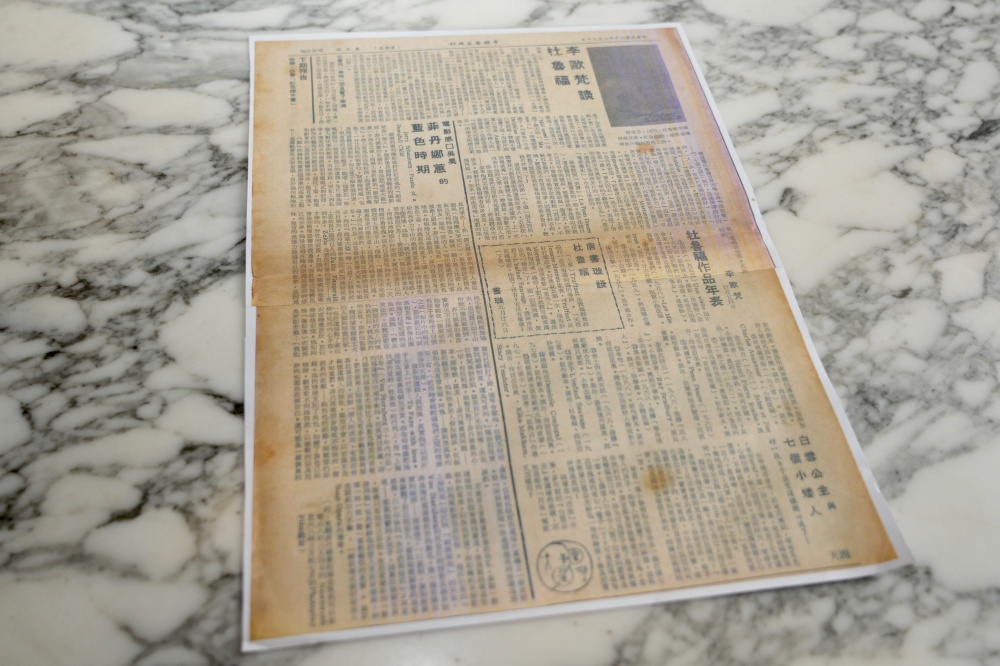

過來人卡叔語重深詳表示:「文化工作者都會遇到許多限制的問題,每個地方都不盡相同。我在文藝氣氛濃厚的《中國學生週報》,因要保持文化雜誌的定位,不要過於政治化,都有一些不可觸碰之處,如左派電影和內地電影。然而,在個人生活中,一些戲曲片如《紅樓夢》、《梁祝》等很好,我們仍會觀看,左派的夏夢、石慧與傅奇及台灣電影也會看,只是盡量不發表評論,但除此之外,其他方面很自由,選稿不會有很多商業考慮。」

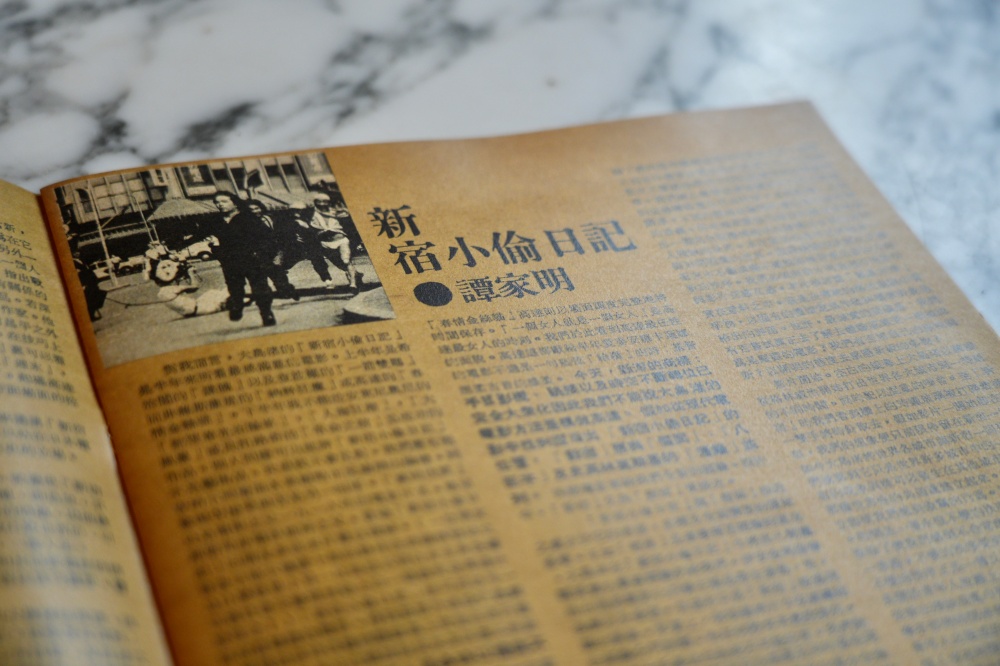

後來,羅卡轉戰麗的《電視周刊》,要求每周去電視台訪問藝人,並被要求寫一些有趣而不露骨的捧場文章。接著,卡叔外國歸來去到TVB又是另一情況,他回憶當時香港第一代資深電視人周梁淑怡以創作主導,招攬許多文藝界人士如徐克、許鞍華、章國明及譚家明等,給予很大的創作自由。「當時《七女性》、《年青人》、《的士司機》等,均論述香港社會議題引起廣泛討論,周梁淑怡認為有輿論和批評才有辯論,是好事,那幾年出了很多新劇掀起電視新浪潮。」後來周梁淑怡離開又轉變為制度化模式,少了一種創作氣氛及自由的浪漫,但市場卻賣得好。「當不流行它又改變,一直循環,那就是市場規律,所以一定有限制的問題出現。」卡叔補充:「有時有鬆有緊,有創作氣氛好,有壓抑也好,做創作的人都一定要經歷,不要認為沒有創作自由就停滯不前。」他提醒有困局時就要打破它,即使不容易,仍然要努力做,當時機一變時,就有機會,「生命就是這樣,不會永遠是順境或平淡。」

「我希望讓多些人看到《聲影路》, 特別希望是年紀小我們三、 四十歲的年輕一代,看到我當時經歷的歷史狀況,與現在的香港雖不同,但也有點相似,當同樣面對很多迷茫、動亂與不安時能啟發大家思考,不要僅靠感性或情緒行事。電影雖不能教導、拯救或改變什麼,但能在享受之餘,引導一些思考或想法,啟發交流,已很不錯。」

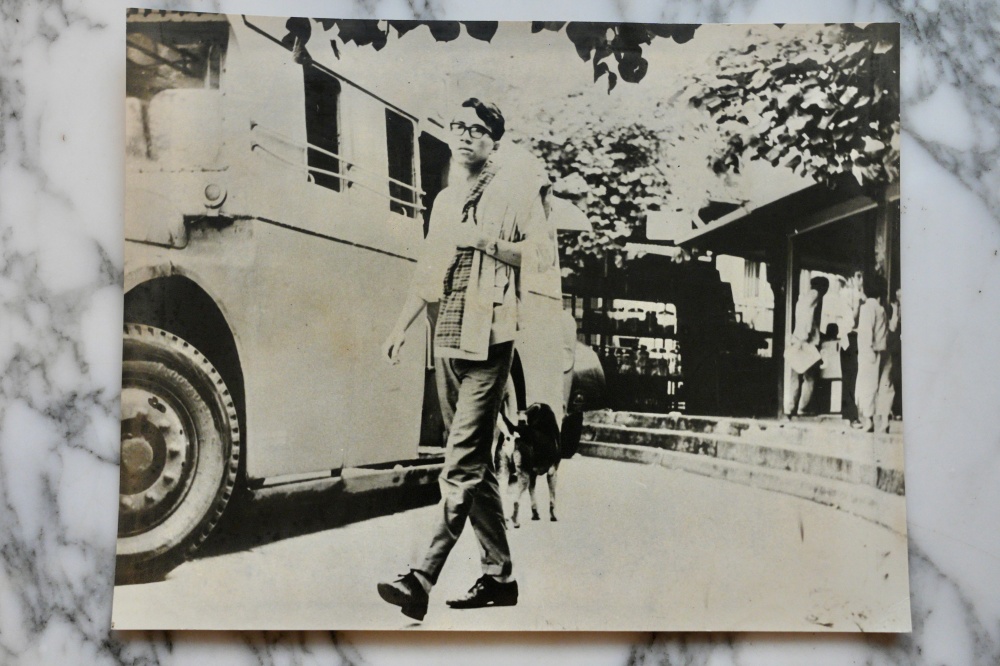

從電影找回現實

60年代冷戰時期,年輕的羅卡喜歡看一些逍遙有趣的藝術,從警匪片、喜劇到愛情片,這讓他學到人生道理,甚至了解世界各地的風土人情和歷史。「藝術可以很多元化,包容不同種類,不一定經常只談政治批評,所以那時喜歡西方現代電影,讓我走進平衡世界找樂趣,不想接觸那麼多現實層面。」那時的羅卡喜歡玩、在虛幻世界裡無憂,但在六七暴動後,他開始思考如何將創作與現實聯繫,「我發覺經常在象牙塔裡撰文是脫離現實,不可以這樣談文說藝。」他識到不是想改變就能改變,要充實自己,一定要跟現實搭上關係,「認識『現在』是怎樣發展而來。」,於是到外國留學數年,卡叔本以為外國文化藝術氣氛好,「法國很浪漫、英國每樣事物都很整齊,但發現當地經濟同樣不行、隔天有罷工,發覺外國社會一樣動亂。」因此,他開始深深耕中國歷史文化、香港昔日的歷史、電影及發展等,想了解為何大家會對香港沒什麼信心及不喜歡當時的制度等,「看遠些,亦要看前些,因為那條路其實一直從過去延伸而來,要看清形勢才懂得怎樣走,才不會迷茫。」

《聲影路》面對資金的現實

製作《聲影路》時,羅卡遇到了許多困難,包括籌錢、申請基金、版權問題等。卡叔透露單是劇本就耗時數月才出到一個大家都覺得可以的文本,及後籌錢,申請過不同基金,試過眾籌都不行,「後來就想不如自己來吧,最終全自資出品。」《聲影路》共有兩個版本,「王茵茵當時製作的初版,片段很多,跟她談後剪走不少,最後我再埋尾,就成為了第一版。」那版沒作公映,只開了五、六場招待場,邀請朋友、工作夥伴及文化界人士觀看。卡叔坦言那次賺不到錢,但大家都予以好評,激發他想讓更多人看的念頭,便又再次籌錢。

「第二版又重新剪輯,加入很多片段變為加長版,期間遇上各種難題,如版權需找律師申請,為配合文化藝術用途免費使用,需給版權方檢查審檢並修改等,並加入音樂及聲效。」耗時九個月,並耗資更多。卡叔笑言:「幸好耗時三年製作,我可攤長分期付款,不用一筆過。」他亦感謝許多朋友仗義幫忙,收取低於市價甚至只收半工,方能在一百萬港幣預算內完成。

為什麼香港電影從輝煌變「香港電影加油」?

80年代是香港電影輝煌期,成龍、洪金寶、周潤發及吳宇森等紅遍世界各地,百花齊放,卡叔謂即使商業片也很出色,如周星馳的無厘頭喜劇,其實背後都有深意。「到80、90年代,內地開放需要外來人才,香港電影人湧去發展。同時,香港電影市場逐漸縮小,其他國家都有自己的電影並推行保護政策,香港電影沒那麼容易進入東南亞市場,因此香港電影開始依賴內地市場。」從1990年代到2000年香港電影持續低迷,羅卡認為第三個原因是中國影視市場興起,內地影視界發展日漸成熟,新一代人才加盟,如動作指導、CG動畫後製及新科技,故2010年後昔日到內地發展的香港電影人開始回流,加上內地市場大,收入數以億計,更加吸引投資者。

「近10年又有一些轉變,本土關懷及議題的電影出現,關注弱勢社群,喚起同情心,說出問題,提醒或提供出路。」卡叔告知這些電影由一群讀電影、藝術或外國回流的電影人,以寫好劇本為前提,互相幫忙創作的低成本製作。雖然這些戲不一定用大明星,「當然賺不到大錢,但可以保持出品,仍然有得做,有些更收到好票房,如 《燈火闌珊》、《窄路微塵》、 《正義迴廊》等都帶出一些社會議題,像弱勢社群、露宿者、吸毒者、香港黑工或外籍工人等的教育或居住問題,這是好現象。」

卡叔預視未來亦可開發新途徑像大灣區市場,「如跨境學生、青年創業等兩地都感興趣的題材,要研究及放開眼界,尋找廣東文化、嶺南文化在哪裡,我們跟當地人有什麼共通點、共同關注之處,要從題材入手做好劇本。」

YouTube微電影是出路嗎?

卡叔表示一個多至兩小時的電影,可以讓觀眾有較完整的印象,對一件事情有較深入及感性上的了解。「八至十分鐘的短片有限制,沒有辦法把事情講得很明白,但短片能給你一個有趣或啟發性的點子。」他認為短片和電影可以並行,短片可以帶來聲譽及賺錢,作為起步,然而要創作具影響力及流傳下去,與更多人溝通的作品,就要拍長片,「因為短片看完後記憶很快消失,電影長片則有節奏,可讓人更專注跟住劇情及情感走,享受同時帶來思考,因此電影有更大的流傳價值,對電影人來說也是更大的考驗。」

《聲影路》展覽

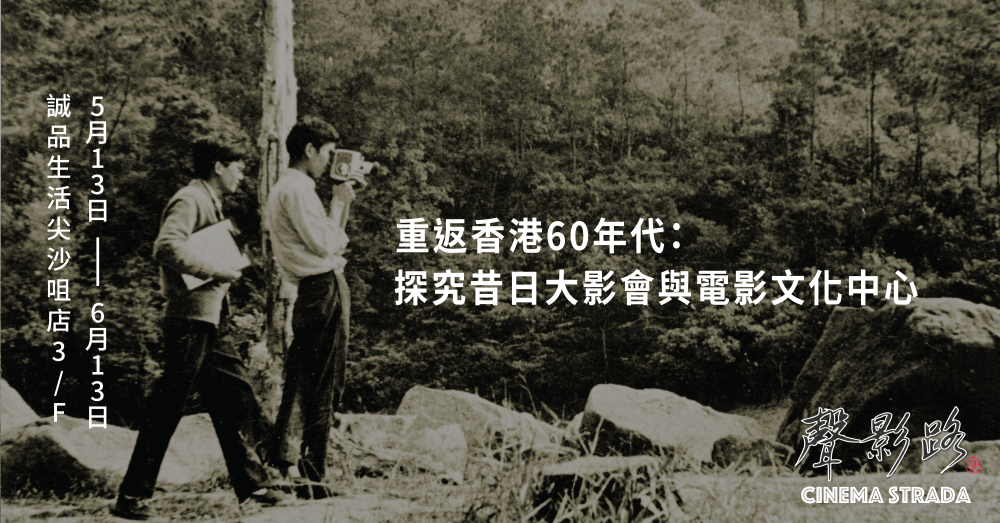

「重返香港60年代:探究昔日大影會與電影文化中心」

- 日期:2024年5月13日至6月13日

- 地點:香港尖沙咀梳士巴利道3號星光行3/F誠品生活尖沙咀店

- 時間:10:00AM-10:00PM

《聲影路》紀錄片

- 語言:廣東話

- 片長:106分鐘

- 級別:I

- 導演:王茵茵

- 編劇及監製:羅卡、王茵茵

- 查詢:cinemastrada.com

文:Kimchi

圖:歐樂年、《聲影路》截圖、受訪者提供

------

緊貼最新最快新聞資訊,請立即下載星島頭條App:https://bit.ly/3Q29Vow

最新回應