早餐吃燕麥易血糖高?醫生實測4種燕麥 糖尿病人忌吃這2款!

2024-05-17 00:00

燕麥有助減低膽固醇,但吃錯燕麥反而會令血糖急升?有醫生實測進食4種燕麥前後的血糖變化,發現其中2種燕麥會令餐後血糖大幅上升,糖尿病人士不宜進食。此外,她又教5大飲食貼士,建議吃燕麥前可多吃1種食物,有助穩定血糖。

早餐吃燕麥血糖急升? 糖尿病患忌吃2款燕麥

神經內科醫生吳榛槿在「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」YouTube頻道影片中分享實測結果。她選擇了4種不同加工程度的燕麥食品,測試空腹進食後的血糖變化。

實測進食4種燕麥後,血糖的變化⬇⬇⬇

實測4種燕麥對血糖的影響

吳榛槿醫生在不同日子,分別空腹進食4種等於3份碳水份量(45g)的燕麥,份量等同「221餐盤」建議的碳水量。她使用了連續血糖偵測機,以測試「空腹血糖」、「飯後血糖最高峰」、「上升至最高峰的時間」及「回落時間」共4項。結果如下:

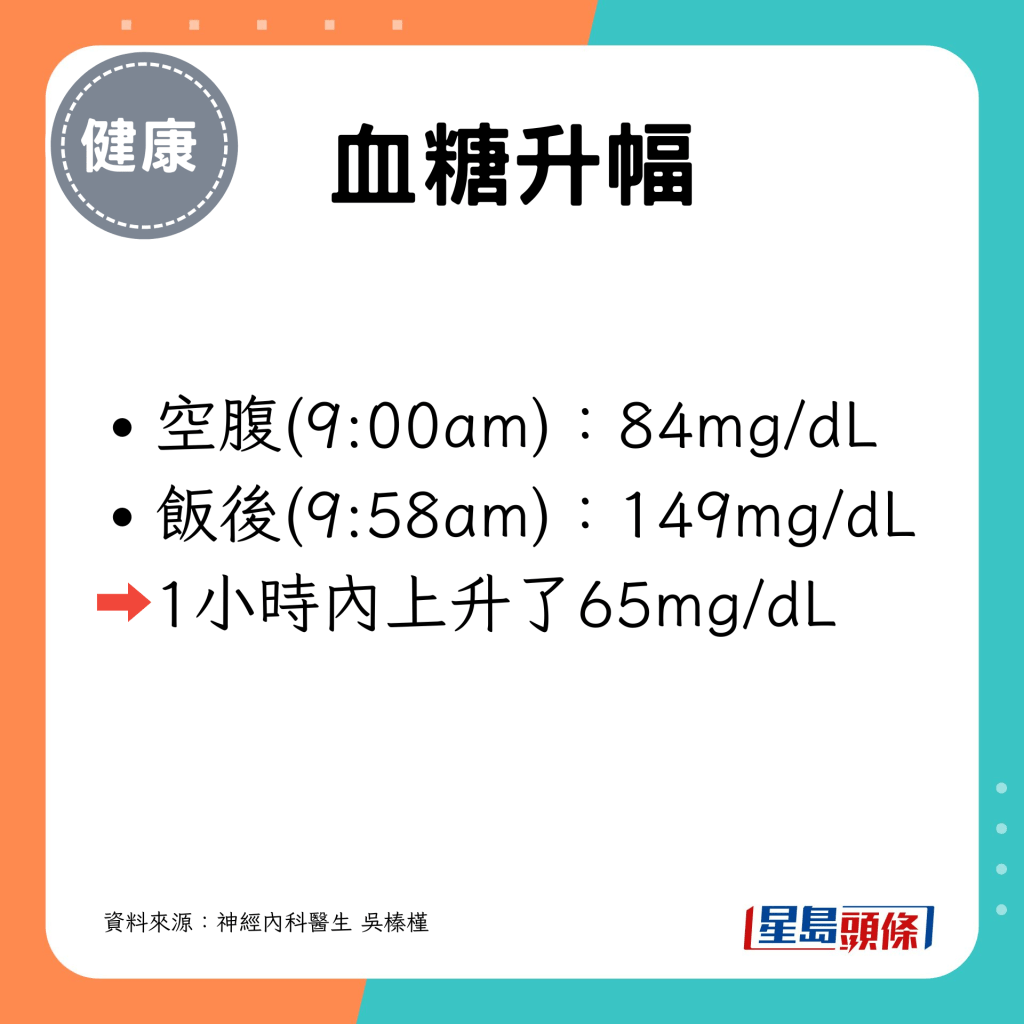

1. 鋼切燕麥

- 空腹血糖(9:00am): 84mg/dL

- 飯後血糖(9:58am):149mg/dL,1小時內上升了65mg/dL

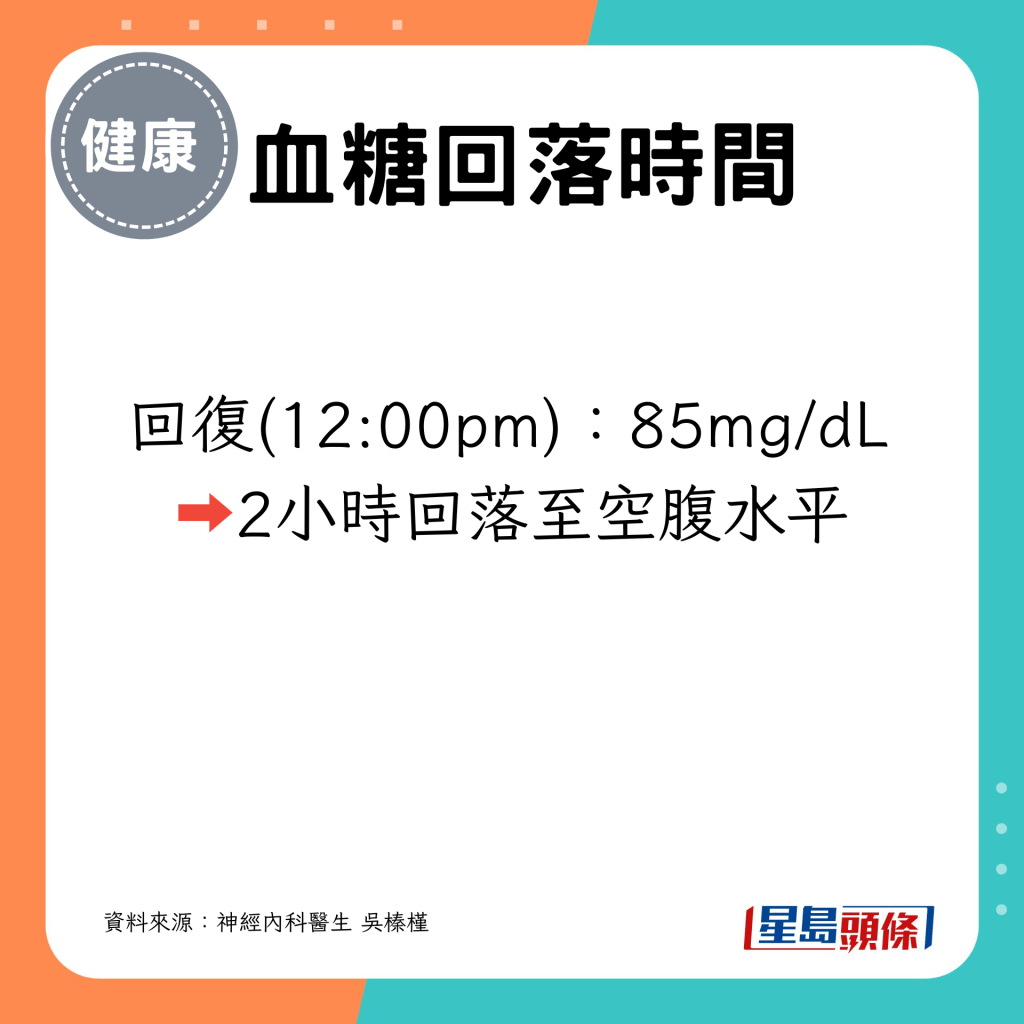

- 血糖回落(12:00pm): 85mg/dL,2小時回落至空腹水平

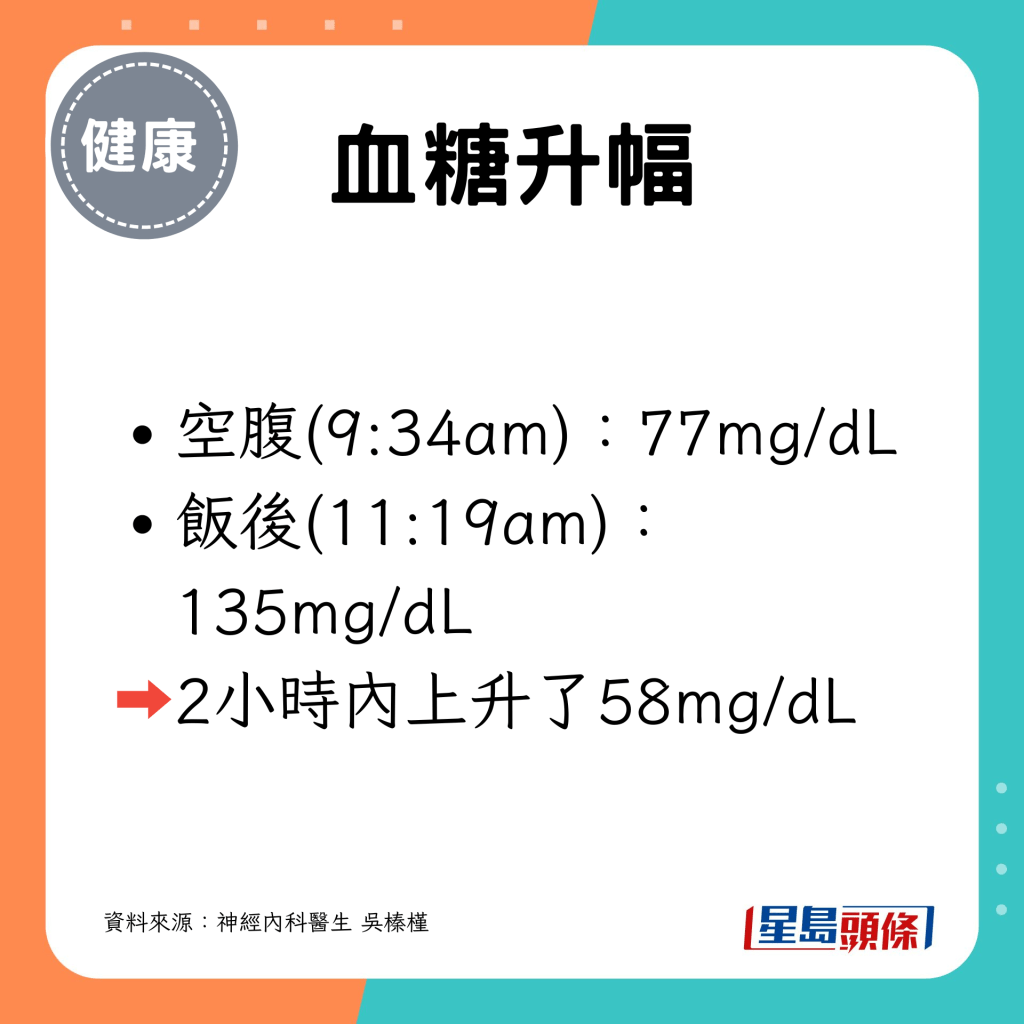

2. 薄燕麥片

- 空腹血糖(9:34am):77mg/dL

- 飯後血糖(11:19am):135mg/dL,2小時內上升了58mg/dL

- 血糖回落(1:35pm):76mg/dL,2小時多回落至空腹水平

3. 無糖燕麥飲品

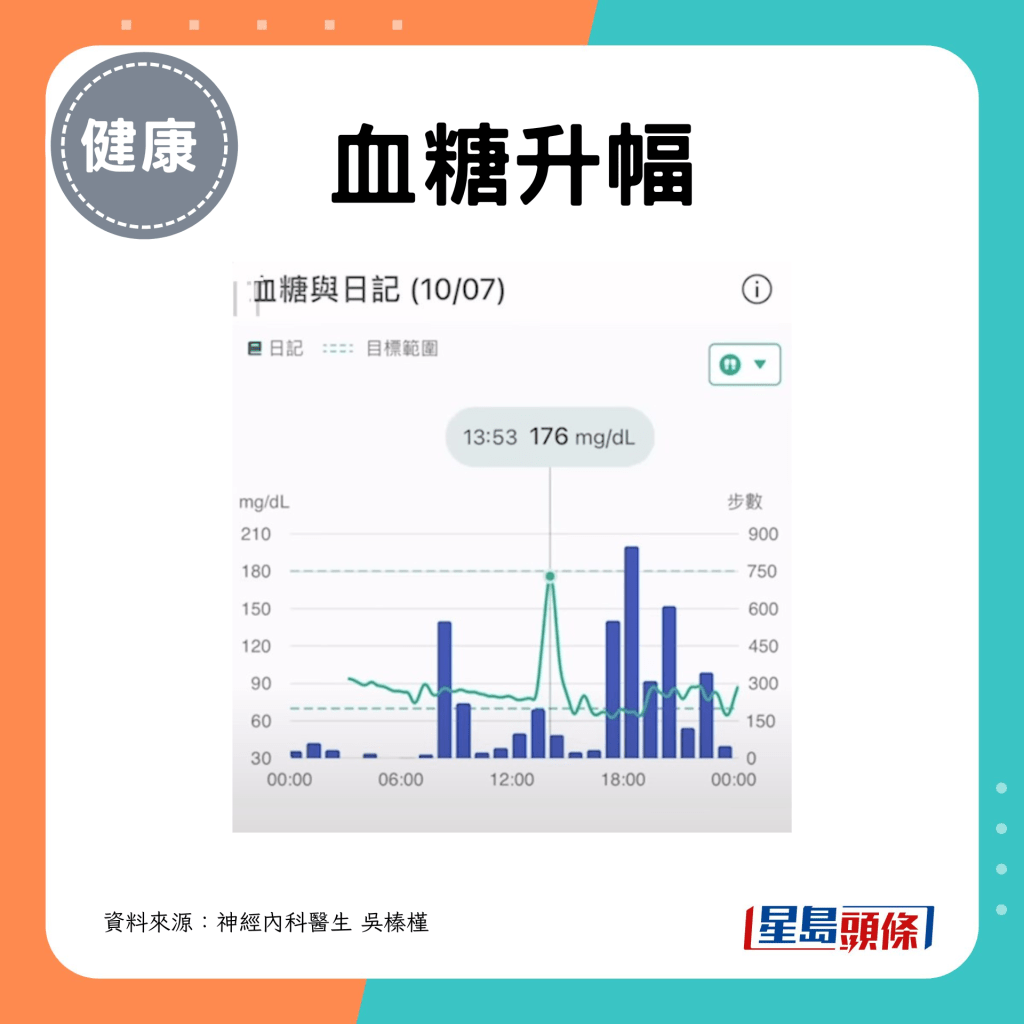

- 空腹血糖(1:08pm):80mg/dL

- 飯後血糖(1:53pm:176mg/dL,1小時內上升了96mg/dL

- 血糖回落(3:09pm):66mg,1.5小時就回落,甚至比空腹血糖更低,出現了「反應性低血糖」

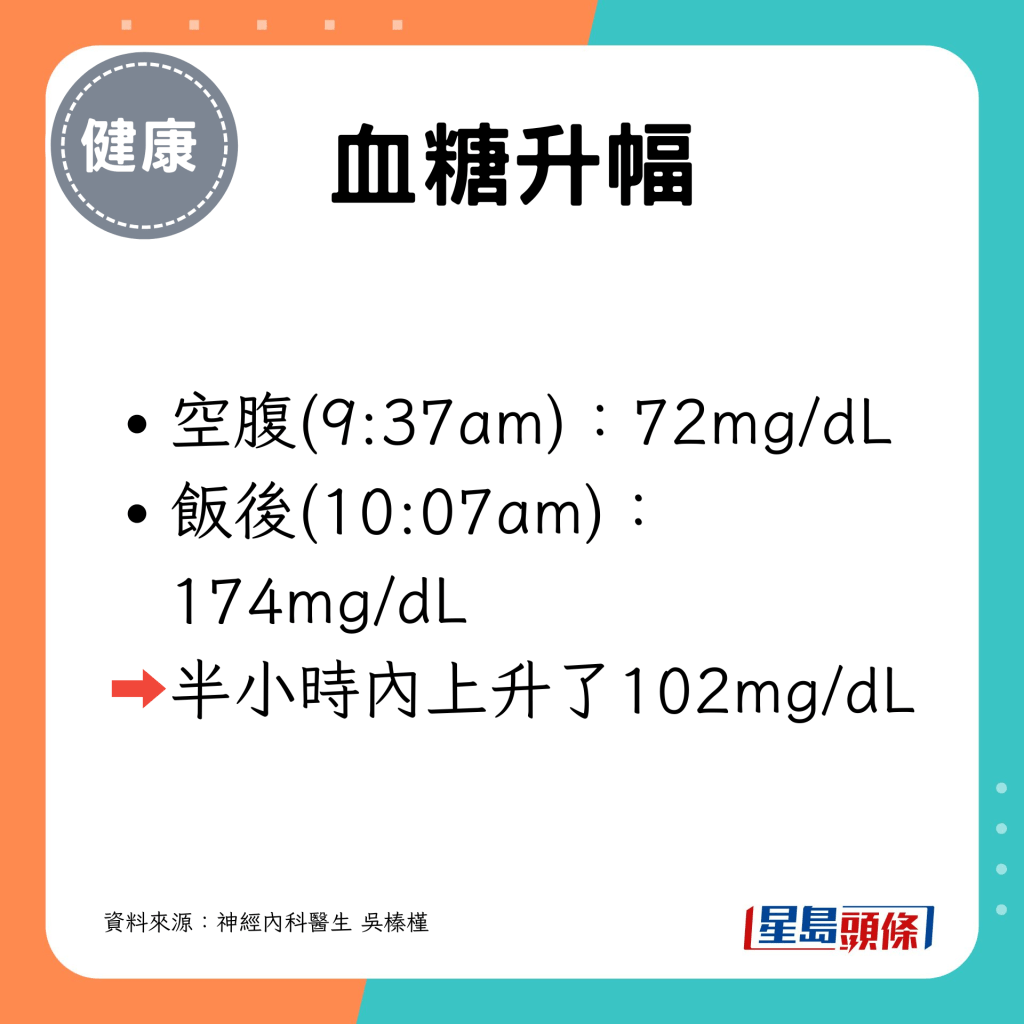

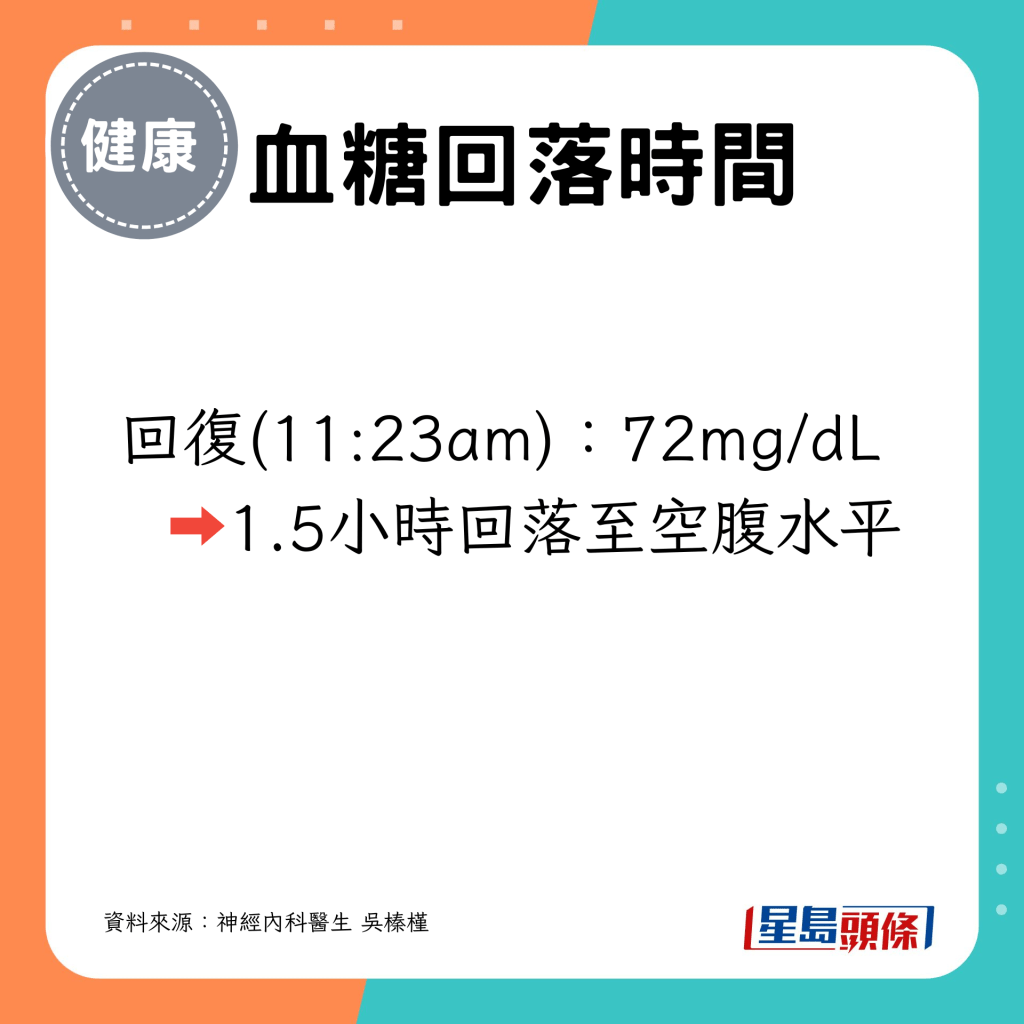

4. 調味燕麥片

- 空腹血糖(9:37am):72mg/dL

- 飯後(10:07am): 174mg/dL,半小時內上升了102mg/dL

- 血糖回落(11:23am):72mg/dL,1.5小時就回落至空腹水平

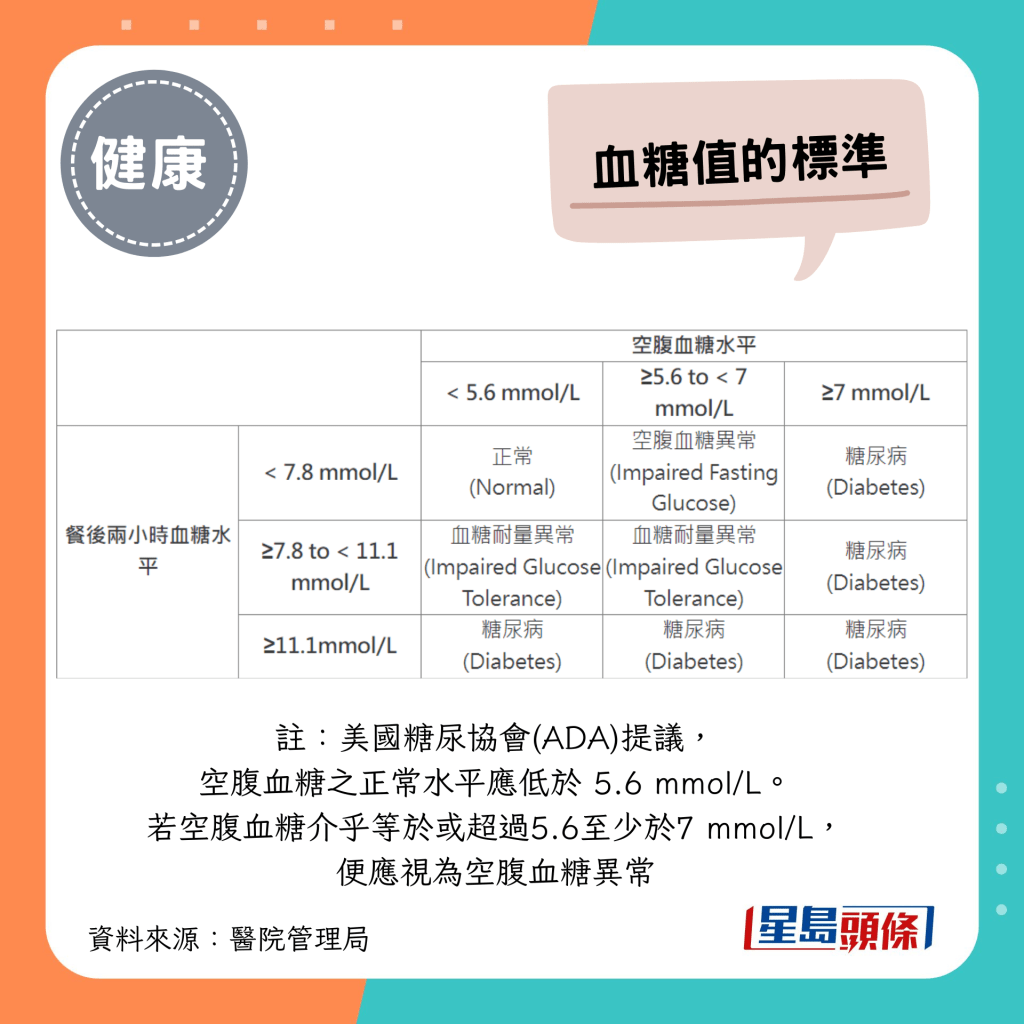

【同場加映】血糖升高有甚麼問題?如何為之糖尿病?

飯後血糖超1數值傷身 糖尿病人忌吃2種燕麥

吳醫生指出,飯前及飯後血糖差距最好不應超過30mg/dL,最多也不要超過50mg/dL。當進食後血糖升高,胰島素也會跟著飆升,希望盡快把血糖往下壓,然而會造成波動幅度太大,令人感到疲倦、全身不舒服。

而在4種燕麥當中,令血糖飆升幅度最大的是「調味燕麥片」,升幅達到102mg/dL。另外,即使像鋼切燕麥或薄燕麥片,屬於原型食物,竟也導致超過50mg/dl的血糖升幅,比想像中更高。

她提醒,以控制血糖角度,無糖燕麥飲品和調味燕麥片最好少吃。無糖燕麥飲品成分雖然沒有添加糖,但因為是燕麥磨粉後製成,變得很好吸收,因此讓血糖快速上升;調味燕麥片由於額外添加了蔗糖、水果粒、麥芽糖精等成分,含有的精緻糖分不少。

進食燕麥前 宜吃甚麼穩血糖?

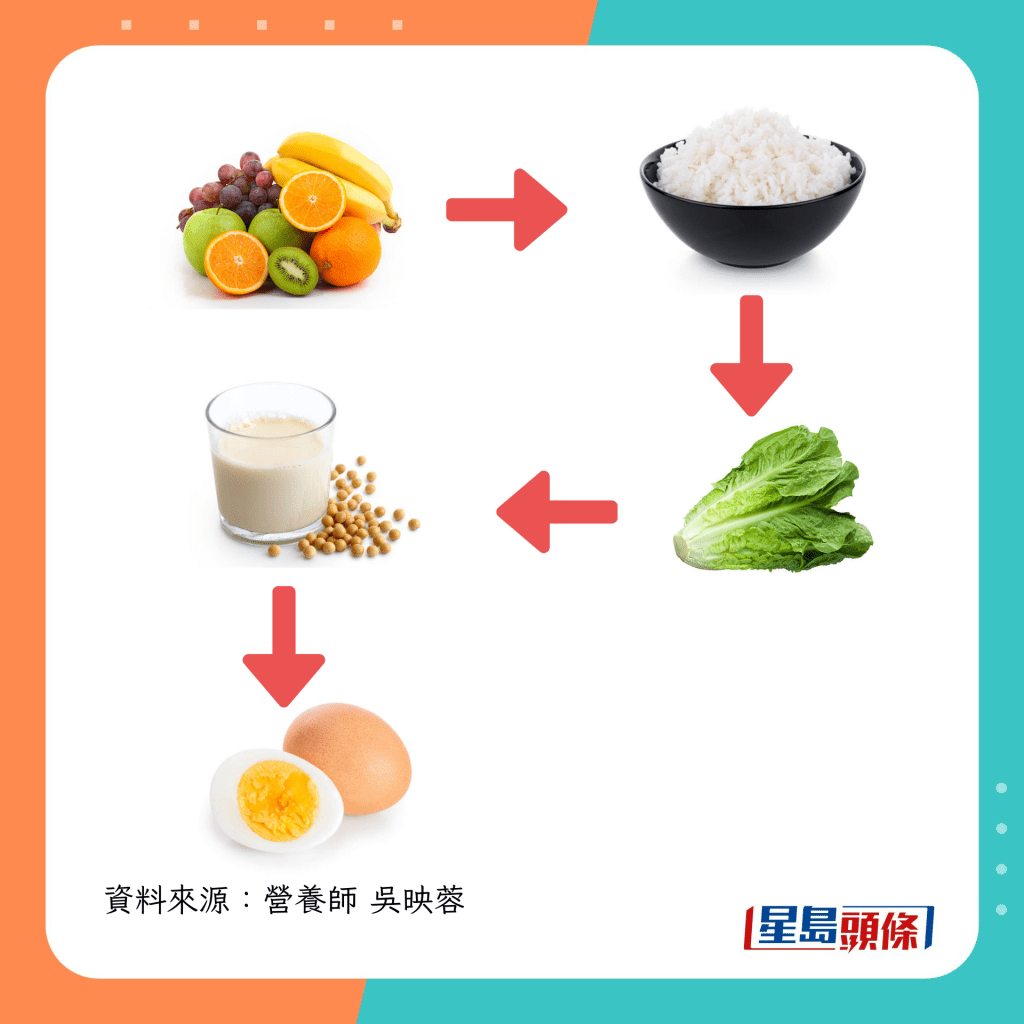

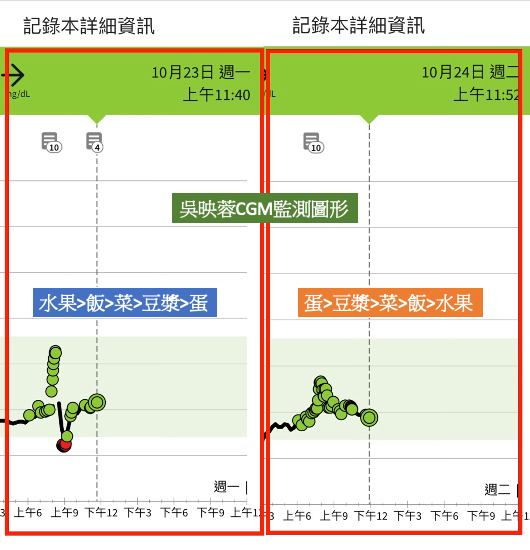

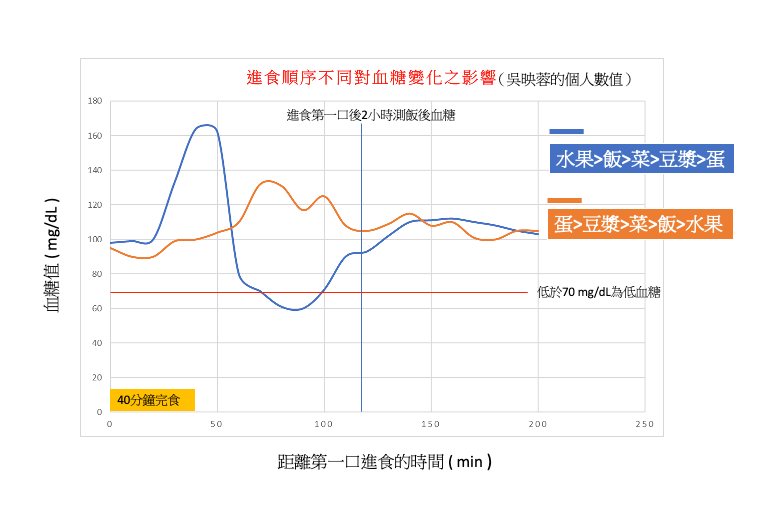

除了實測不同加工度的燕麥對於血糖的影響,吳醫生又測試了飲食順序的影響:

飲食順序對血糖的影響:⬇⬇⬇

進食燕麥片前宜吃甚麼?

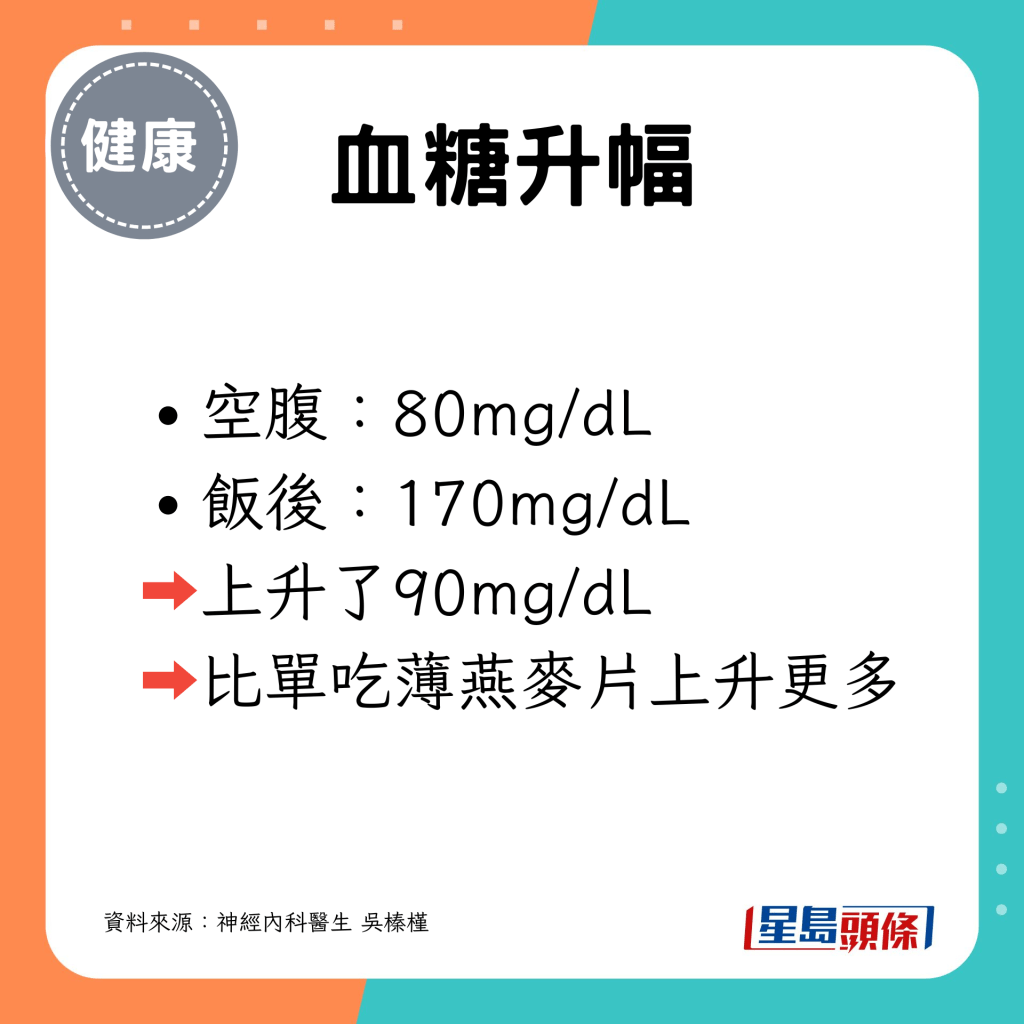

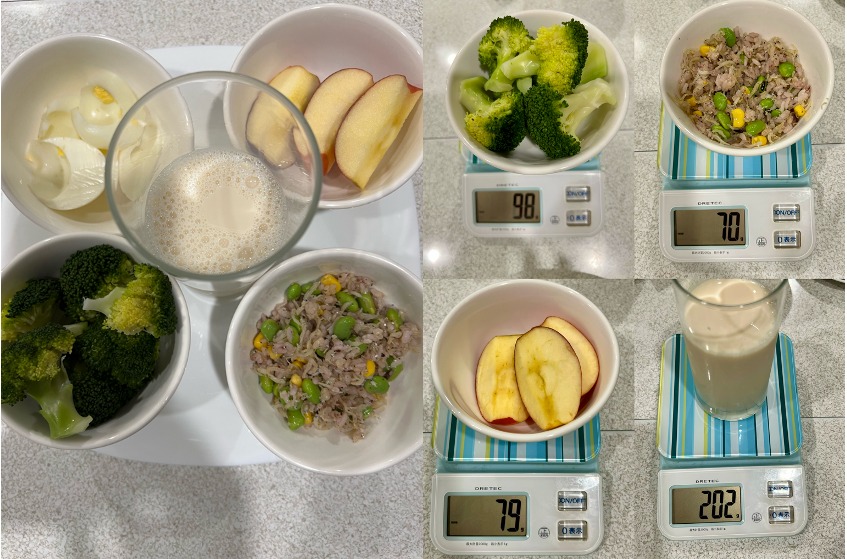

1. 進食順序:特濃豆漿、玉米筍、薄燕麥片

- 空腹血糖:80mg/dL

- 飯後血糖:170mg/dL,上升了90mg/dL,比只吃薄燕麥片升幅更多

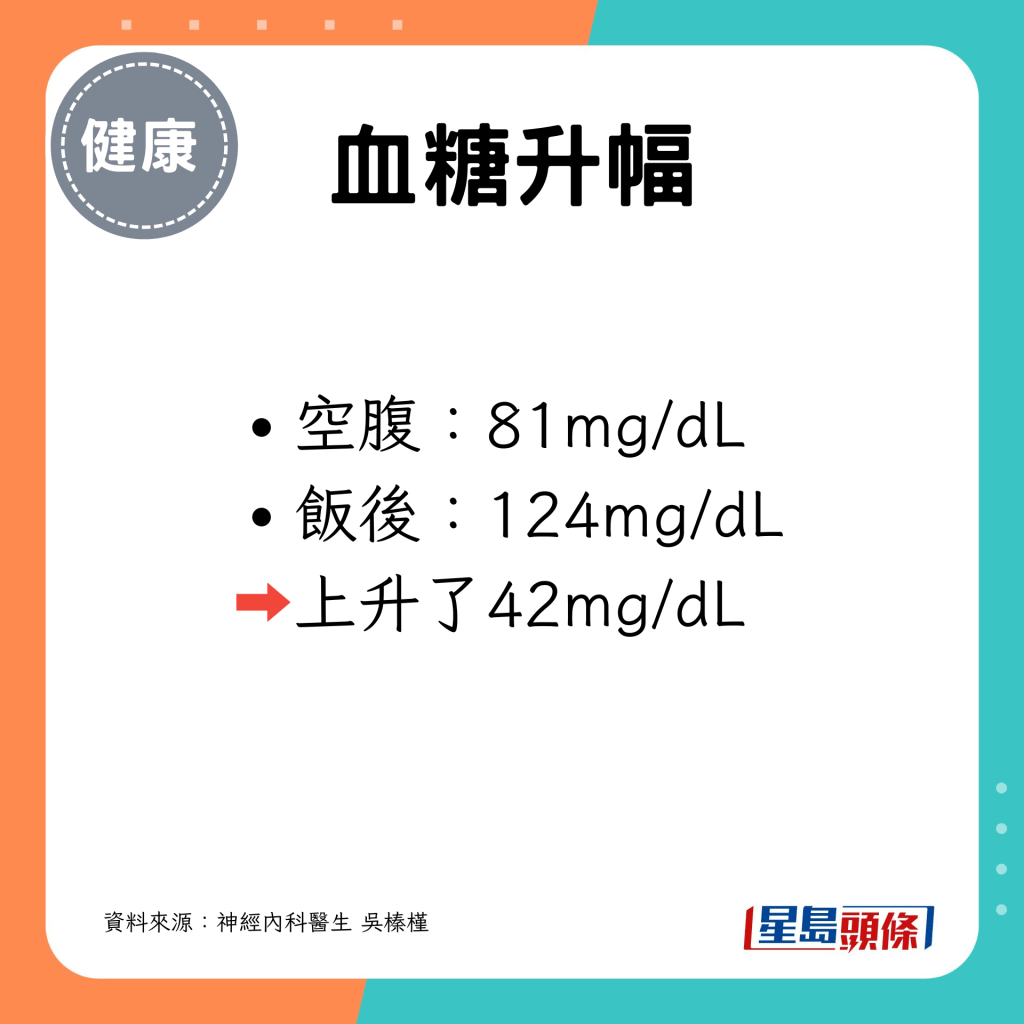

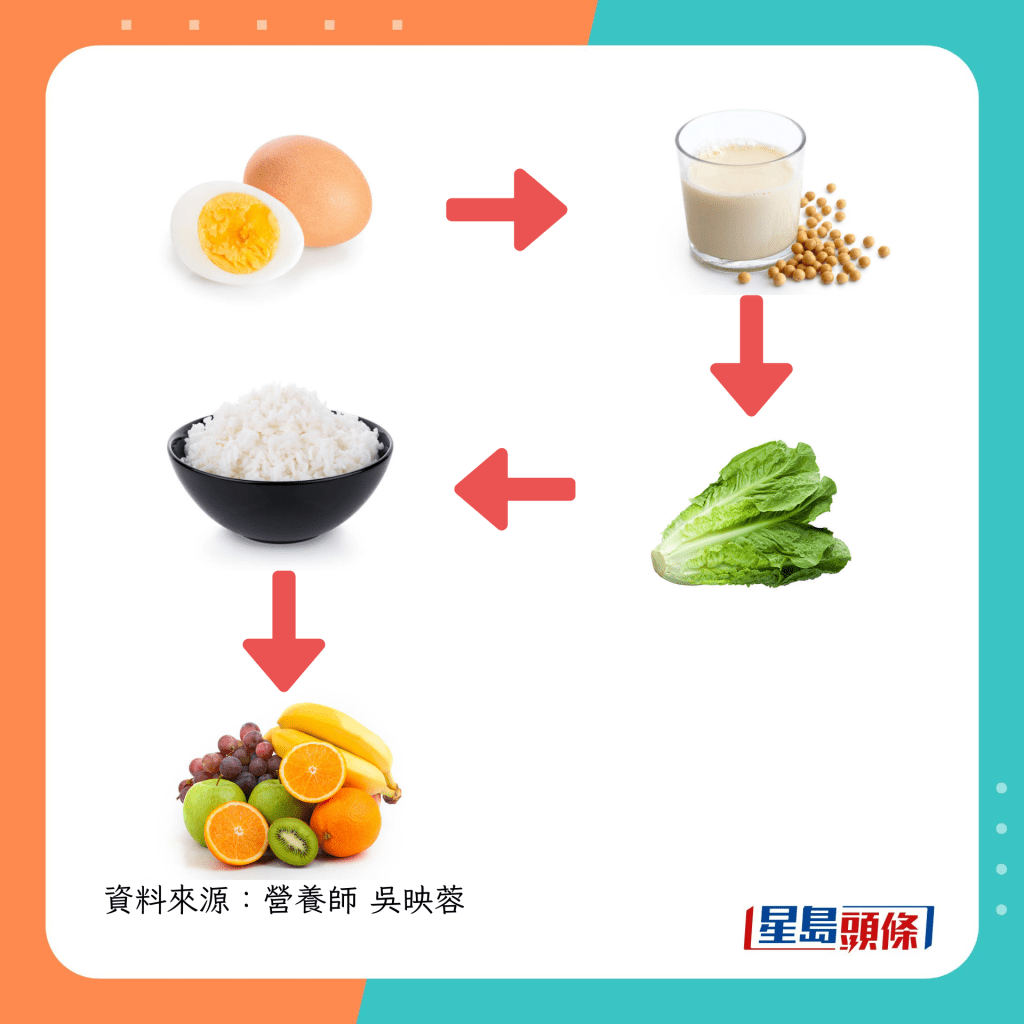

2. 進食順序:雞蛋、豆漿、玉米筍,次後再吃薄燕麥片

- 空腹血糖:81mg/dL

- 飯後血糖:124mg/dL,上升了42mg/dL

吳醫生提醒,先吃雞蛋等固體蛋白質後再吃燕麥,可令血糖變化更穩定。

預防血糖波動 進食燕麥5大貼士

吳醫生提出進食燕麥的5大貼士,有助令血糖更穩定,同時吃得更健康:

如何健康吃燕麥?⬇⬇⬇

健康吃燕麥5大建議:

1. 改變進食順序:

- 鋼切燕麥及薄燕麥片都可以當成原型的碳水食物,控制份量和順序即可,先吃固體蛋白質,最後才吃澱粉食物,包括燕麥,比單吃燕麥時,血糖更穩定。

- 選擇更低GI值的食物,例如糙米飯、粟米、薏仁等。

2. 慎選配料:

- 好吃的調味燕麥片其實加入了很多糖;如果為原味的燕麥加點味道,可以加一點無調味的堅果碎或可可粉,因兩者主要成分是油脂類,對於血糖變動的影響不會太大。

3. 飯後運動:

- 吃完飯後不要馬上坐著休息,去走動一下。

- 或在餐後30分鐘進行原地超慢跑。

4. 飲食多樣化:

- 農夫收割燕麥時,可能會使用除草劑Glyphosate作為乾燥劑,Glyphosate目前已被國際被列為2A級致癌物。

- 不過,市面上購買到檢測合格的燕麥產品,如正常攝取一般不會有健康疑慮。只需要多樣化攝取不同食物來源,不要只大量吃同一種食物即可。

5. 尋求專業建議:

- 燕麥含有豐富營養,例如水溶性膳食纖維,不用刻意去避免,可先詢問醫生或營養師意見。

延伸閱讀:推介3種食物助降血糖/減肥/抗發炎

延伸閱讀:營養師實測不同進食次序血糖變化 先吃菜/吃飯更好?

資料來源:初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit、小吳 吳榛槿醫師、香港醫管局

---

相關文章:

1種居家運動逆轉糖尿病? 醫生教正確做法穩血糖 每次應做幾分鐘?

飲燕麥奶會令膽固醇過高?4種「健康」飲品暗藏陷阱 恐致高血糖脂肪肝

醫生列10大傷腎食物 燕麥片也上榜!頭3位港人最愛吃 第1位不鹹也傷腎

---

《星島申訴王》推出全新項目「區區有申訴」,並增設「我要讚佢」欄目,現誠邀市民投稿讚揚身邊好人好事,共建更有愛社區。立即「我要讚佢」︰https://bit.ly/3uJ3yyF

想睇更多精彩內容,請立即瀏覽「區區有申訴」活動專頁,https://bit.ly/41hgS9E

緊貼最新最快新聞資訊,請立即下載星島頭條App:https://bit.ly/3Q29Vow

最新回應