心導管消融術治心房顫動成效顯著 醫生指長遠可擺脫藥物

2018-08-17 22:00心房顫動個案在港增多,除傳統使用薄血藥治療外,近年亦提倡使用心導管消融術,矯正心臟錯誤的傳輸訊息,控制心律不整的情況。有醫生指,有關技術近年不斷進步,包括引入心臟繪圖系統、在導管增設感應器、及術前為病人進行「經食道超聲波」,幫助醫生更精確地進行手術,令病人中風及刺穿心房的風險大大降低。醫生相信,有關手術近年更可為高風險人士進行,相信在未來10年至20年會成為治療房顫的主流。

根據醫管局統計,本港約有百分之1人口患有心房顫動,會出現心悸、心絞痛、頭暈、經常疲累等症狀,部分個案並無明顯病徵,但隨時可引發中風。香港港安醫院心臟科顧問醫生及心律治療中心醫務主管馮永康表示,醫學界過去使用藥物治療,但會出現副作用,亦未能根治有關情況,近年開始提倡使用心導管消融術,可長期控制心律不整,長遠更有可能讓病人擺脫藥物。

心導管消融術是微創手術之一,由腹股溝或頸部植入導管,並利用導管找出影響心臟不正常跳動的部分,然後以射頻矯正心臟錯誤的傳輸訊息,控制可引致房顫的不正常電子脈衝。

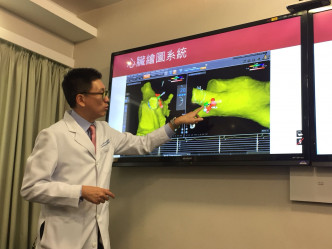

馮永康指,早年由於受儀器限制,醫生難以看清病人的心房結構,令手術有一定難度,但近年醫學界開始使用心臟繪圖系統,利用三維影像幫助醫生更精確地進行手術;另外在導管增設感應器,方便醫生掌握導管接觸心房組織的壓力,「五年前是沒有這項技術,只能相信醫生一對手。」他續指,醫生會在手術前為病人進行「經食道超聲波」,以確保病人心臟沒有血塊,亦有團隊在手術中監察病人的薄血指數,將中風的風險減至最低。

心導管消融術現時有一定風險,約有百分之1的機會引發中風,及少於百分之1會被刺穿心房,馮又引述美國今年5月發表的一項研究,發現在2萬名有關個案中,透過不同新儀器及技術介入後,手術的風險可接近零,令成功率亦大大提升。

馮永康強調,治療心房顫動除了服藥外,就只有心導管消融術,醫學界現時並沒有其他治療方法。他續指,有關手術的技術近年日新月異,過去只能幫助病情較輕的患者,現時已可為心臟衰竭等高風險人士進行手術,相信心導管消融術會在未來10年至20年成為治療的主流。

58歲的楊先生有20多年恆常跑步習慣,但大約在4至5年前開始經常出現不適,例如早上起牀頭暈,跑步不消一會便開始疲倦乏力。其後楊先生因一次傷風感冒到私家醫院求醫,檢查後發現心跳每分鐘只有30多下,轉介至心臟科後確診為心房顫動。

起初醫生處方抗心律失常藥物控制心律,但服藥約2個月仍未有明顯成效,其後楊先生被轉介至香港港安醫院,並接受心導管消融術,成功將心臟釋出錯亂訊息的細胞清除。楊先生指,現時已可重拾正常生活,笑言過去只進行數公里跑步,現在更往多國國家參加十公里馬拉松賽事,又會參與跳降落傘、滑雪等極限運動。

建立時間:1817

更新時間:2201

最新回應