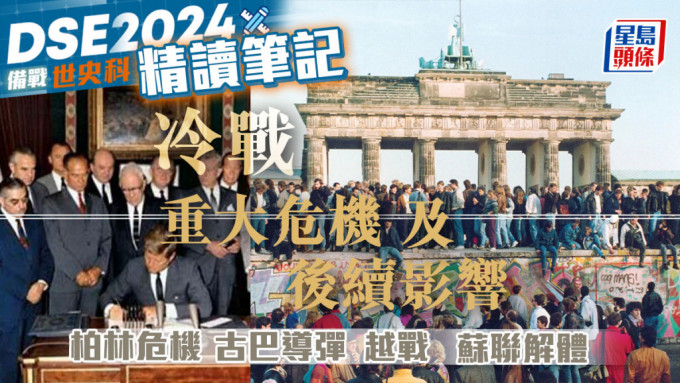

DSE備戰世史科|世史精讀筆記—冷戰:重大危機及後續影響 柏林危機/古巴導彈/越戰/蘇聯解體

2024-02-24 14:00

冷戰:重大危機及後續影響

現臚列世史課題二「第二次世界大戰後的主要衝突及為和平所作的努力」中,冷戰期間各國的主要危機、行動、結果及影響研習重點,以幫助同學掌握本課題旨。

課題:二次大戰後的主要衝突及為和平所作的努力──超級大國的對抗與關係緩和

柏林危機(1961年)

- 1949-1961年間:大批東德人民逃往西柏林,再轉往西德及其他地方

- 1961年:蘇聯指示東德封鎖東、西柏林接壤的邊界及興建圍牆,將西柏林與東德完全分隔

- 美、蘇兩國派遣坦克前往東、西柏林邊境,不過雙方最終撤走坦克

- →危機使美、蘇關係更加惡劣:蘇聯撕毀與美國的核武限制協議,恢復核試,兩個超級大國展開新一輪核武競賽

今日仍未拆除的一段柏林圍牆上畫滿了塗鴉。相片攝於2019年。

今日仍未拆除的一段柏林圍牆上畫滿了塗鴉。相片攝於2019年。

相關解說:

古巴導彈危機(1962年)

- 1962年:蘇聯秘密在古巴部署導彈,射程覆蓋美國的主要城市

- 美國總統甘迺迪下令海上封鎖古巴,並要求蘇聯撤走在當地部署的導彈

- 美、蘇一度拒絕讓步,不過最後達成妥協:蘇聯領導人赫魯曉夫撤走導彈;甘迺迪解除封鎖、承諾日後不入侵古巴,並同意撤走在土耳其部署的導彈

- →古巴導彈危機一度將世界推向核戰邊緣

- →危機過後,美、蘇同意設立直接聯絡的通訊系統(美蘇熱線),以方便兩國領袖商討事務,避免再次爆發嚴重衝突

相關解說:

相關文章:DSE備戰世史科|世史精讀筆記—冷戰成因、發展及特點以及二十世紀期間的美、蘇(俄)關係

美國正式參與越戰(1965-1973年)

- 1961年:越戰爆發,由南越(親西方)對抗北越(奉行共產主義)及越共(共產主義者在南越成立)

- 1965年:美國開始增兵協助南越,但未能擊敗獲中、蘇兩國支持的越共與北越

- 1973年:停火協議達成,美國逐步撤軍

- 1975年:北越及越共擊敗南越,統一越南

- →戰爭的結果反映共產勢力進一步在亞洲蔓延

- →戰爭的失利促使美國調整進取的武力圍堵政策

- →美國總統尼克遜尋求改善與蘇聯、中國的關係,這為1970年代的冷戰緩和帶來契機

相關解說:

戈巴卓夫改革(1985-1991年)

- 1985年:戈巴卓夫成為蘇聯領導人,開始推行經濟與政治改革,爭取人民支持及維持管治

- 「新思維」(經濟改革):推動蘇聯由計劃經濟過渡至市場經濟;節省支出,包括減少對其他共產主義國家的軍事干預及財政支援

- 「開放政策」(政治改革):引入自由、民主等新思想;增加政府透明度,並給予人民批評政府的自由;實行公開選舉

- 外交轉變:改善與資本主義陣營的關係,包括與美國舉行多次高峰會

- →對內影響:引入自由與民主思想,令蘇聯國內的反共聲音驟起;蘇共保守派認為戈巴卓夫的改革會導致共產世界崩潰,埋下1991年政變的伏線

- →對外影響:冷戰再次緩和;放寬對衛星國的控制,掀起當地追求民主及自由的浪潮,觸發東歐劇變

東歐劇變(1989-1991年)

- 1988年:戈巴卓夫宣布放棄控制東歐共產國家,並撤走駐軍,又容許她們自行選擇政治及經濟制度

- 1989-1991年間:東歐共產黨相繼於選舉落敗,各國其後改行民主制度

- 1990年:東德與西德統一

- 1991年:華沙公約組織宣告解散

- →東歐政局出現劇變,多國實現獨立自主,不再受蘇聯控制

相關解說:

蘇聯解體(1991年)

- 戈巴卓夫推行新改革,以應對境內分離運動,但無阻加盟共和國宣布獨立

- 1991年8月:「八月政變」發生,蘇共保守派軟禁戈巴卓夫,但政變於兩天後以失敗告終

- 八月政變加速了蘇聯的瓦解:人民批評蘇共的內部鬥爭,亦對戈巴卓夫失去信任;葉利欽禁止蘇共在俄羅斯活動;更多蘇聯加盟共和國宣布獨立

- 1991年12月8日:包括俄羅斯在內的部分前蘇聯的加盟共和國,正式成立「獨立國家聯合體」(獨聯體)

- 1991年12月25日:戈巴卓夫辭去蘇聯總統之職,蘇聯解體

- →作為共產主義陣營領袖的蘇聯正式解體,標誌冷戰和平結束

相關解說:

文:雅集出版社

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ

關鍵字

最新回應