黃子翔 –《悲劇的誕生》尼采華格納與一桌兩椅|流水帳

2024-07-05 00:00

榮念曾去年八十歲生日,繼續劇場實驗,在台上做了一場《悲劇的誕生》預演,既是階段展演,也是慶生活動,「岑建勳、俞琤⋯⋯觀眾多是跟我曾經有互動的人,文化界、媒體界、電影界等等,看戲後,他們來到舞台上,我碰到很久不見的人,也有點感歎。他們覺得,我仍然有東西想說。」但他必須澄清:「我的生日不是悲劇的誕生!」他不忘幽你一默,「我只是對哲學家和音樂家之間的矛盾感到好奇。」

德國哲學家尼采,以首本著作《悲劇的誕生》,獻給德國作曲家華格納,尼采曾經崇拜華格納,後來厭惡他,二人的關係變化本來便很有戲劇性。榮念曾也喜歡華格納的音樂,指他在整個西方音樂史上扮演一個重要角色,「華格納很厲害,所以對尼采造成騷擾。尼采一開始被他牽着鼻子走,然後產生很多問題,繼而重新思考何謂崇拜、鍾愛。」

尼采於《悲劇的誕生》談到太陽神阿波羅和酒神戴奧尼索斯的二元關係,刺激了榮念曾創作,他以中國傳統戲曲的一桌兩椅作為隱喻,「如果尼采坐在一邊,華格納坐在另一邊,他們可否把酒談天?」再抽離一點,這邊是哲學家,那邊是音樂家;這邊是演員,那邊是歌者,又或者是敵人與朋友、上帝和魔鬼、問題跟答案——這種二分法,可以無限延伸,「兩者怎樣既擁抱對方,又批判彼此?」

一位來自上海的藝術家,看了去年的預演後,感想如此:「他們似乎是不可能對話。」就像甚麼單戀式的不可能關係——坐在一張桌子的兩邊,關係便是對等嗎?如果哲學家和音樂家坐在一起,誰有話語權?「哲學家好像更有話語權,但他似乎只能夠在旁邊說看到甚麼聽到甚麼,但音樂家卻以聲音佔據整個舞台。」

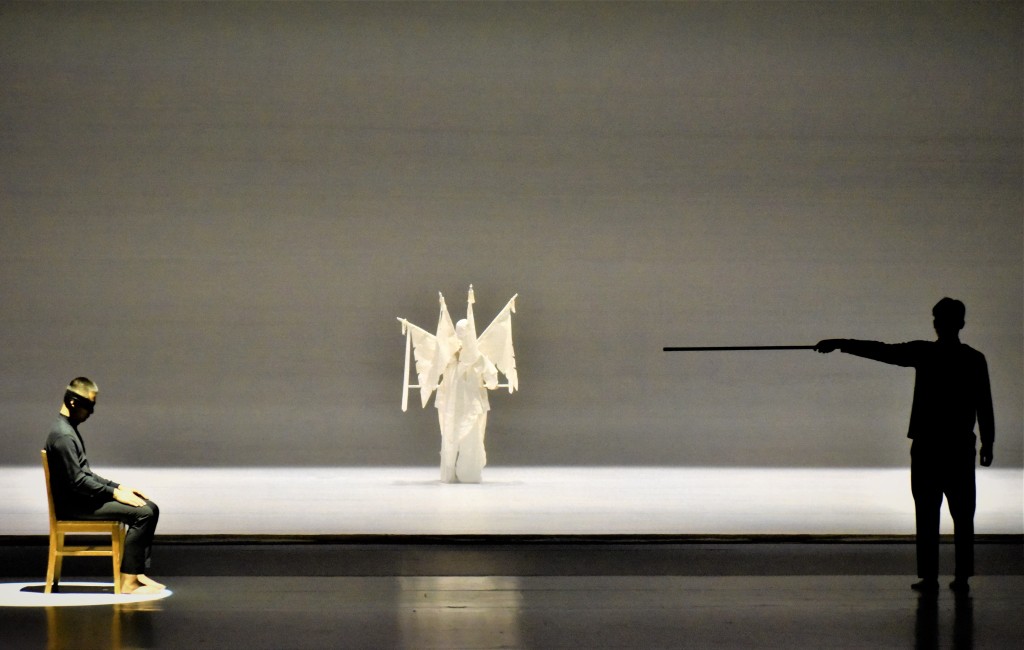

去年《悲劇的誕生》預演,戲只做了一半,即將正式演出,這大半年來,榮念曾有了更多創作思考,而上月演出的《武生開打》,某程度上也可以看到《悲劇的誕生》影子,「有觀眾回應,《武生開打》講的不是武生的悲劇,而是藝術家的悲劇。」《悲劇的誕生》其中兩位表演者,一位受傳統戲曲訓練,一位受雜技訓練,榮念曾嘗試作出解構,讓戲曲藝術家聽着華格納的音樂,以動作回應,又不穿傳統服飾,更把頭部包起來,這也成了《武生開打》的史可法和高寵最後登場的姿態,「這兩位將士的鬼魂,怎樣跟現代人對話?」雜技表演者則把自己擅長表演的立方體拆成十二支,拿起其中一支,「有時指揮,有時當成柺杖。那些畫面很強烈。」觀眾於《悲劇的誕生》一邊聽華格納的音樂,一邊看戲曲藝術的意象和重構,一邊思考不同關係和概念的二元性,得到各種衝擊。

悲劇的誕生或許無可避免,又有沒有所謂的結束?「做一套劇場作品,就像打開了『潘多拉的盒子』。從觀眾角度,戲劇完了便是劇終,但如果有反思,那就沒有結束。戲劇是一直在進行的。」如果悲劇就在我們的身體裏、血液裏,而這跟我們的文化有關係,「如果我們意識到自己有甚麼不足、局限,便是好開始。那已是哲學家的角度了。」

《悲劇的誕生》

- 日期:7月19日及20日

- 時間:8:15pm

- 地點:香港文化中心大劇院

- 網頁:zuniseason.org.hk/programme/the-birth-of-tragedy

文:黃子翔 圖:進念.二十面體

最新回應