黄子翔 –《悲剧的诞生》尼采华格纳与一桌两椅|流水帐

2024-07-05 00:00

荣念曾去年八十岁生日,继续剧场实验,在台上做了一场《悲剧的诞生》预演,既是阶段展演,也是庆生活动,「岑建勋、俞琤⋯⋯观众多是跟我曾经有互动的人,文化界、媒体界、电影界等等,看戏后,他们来到舞台上,我碰到很久不见的人,也有点感叹。他们觉得,我仍然有东西想说。」但他必须澄清:「我的生日不是悲剧的诞生!」他不忘幽你一默,「我只是对哲学家和音乐家之间的矛盾感到好奇。」

德国哲学家尼采,以首本著作《悲剧的诞生》,献给德国作曲家华格纳,尼采曾经崇拜华格纳,后来厌恶他,二人的关系变化本来便很有戏剧性。荣念曾也喜欢华格纳的音乐,指他在整个西方音乐史上扮演一个重要角色,「华格纳很厉害,所以对尼采造成骚扰。尼采一开始被他牵着鼻子走,然后产生很多问题,继而重新思考何谓崇拜、锺爱。」

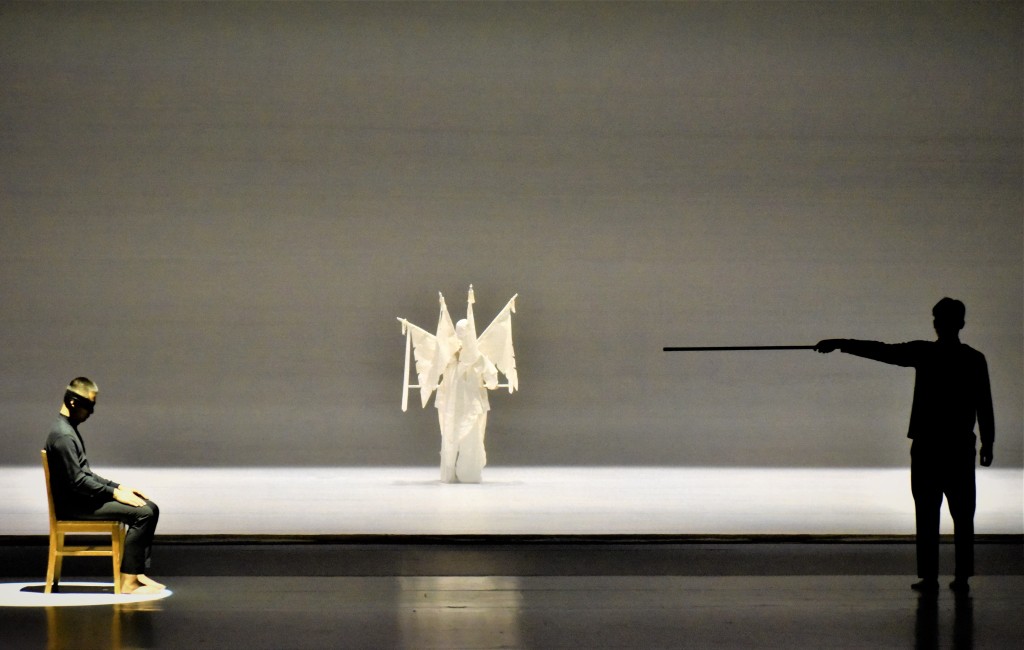

尼采于《悲剧的诞生》谈到太阳神阿波罗和酒神戴奥尼索斯的二元关系,刺激了荣念曾创作,他以中国传统戏曲的一桌两椅作为隐喻,「如果尼采坐在一边,华格纳坐在另一边,他们可否把酒谈天?」再抽离一点,这边是哲学家,那边是音乐家;这边是演员,那边是歌者,又或者是敌人与朋友、上帝和魔鬼、问题跟答案——这种二分法,可以无限延伸,「两者怎样既拥抱对方,又批判彼此?」

一位来自上海的艺术家,看了去年的预演后,感想如此:「他们似乎是不可能对话。」就像甚么单恋式的不可能关系——坐在一张桌子的两边,关系便是对等吗?如果哲学家和音乐家坐在一起,谁有话语权?「哲学家好像更有话语权,但他似乎只能够在旁边说看到甚么听到甚么,但音乐家却以声音占据整个舞台。」

去年《悲剧的诞生》预演,戏只做了一半,即将正式演出,这大半年来,荣念曾有了更多创作思考,而上月演出的《武生开打》,某程度上也可以看到《悲剧的诞生》影子,「有观众回应,《武生开打》讲的不是武生的悲剧,而是艺术家的悲剧。」《悲剧的诞生》其中两位表演者,一位受传统戏曲训练,一位受杂技训练,荣念曾尝试作出解构,让戏曲艺术家听着华格纳的音乐,以动作回应,又不穿传统服饰,更把头部包起来,这也成了《武生开打》的史可法和高宠最后登场的姿态,「这两位将士的鬼魂,怎样跟现代人对话?」杂技表演者则把自己擅长表演的立方体拆成十二支,拿起其中一支,「有时指挥,有时当成柺杖。那些画面很强烈。」观众于《悲剧的诞生》一边听华格纳的音乐,一边看戏曲艺术的意象和重构,一边思考不同关系和概念的二元性,得到各种冲击。

悲剧的诞生或许无可避免,又有没有所谓的结束?「做一套剧场作品,就像打开了『潘多拉的盒子』。从观众角度,戏剧完了便是剧终,但如果有反思,那就没有结束。戏剧是一直在进行的。」如果悲剧就在我们的身体里、血液里,而这跟我们的文化有关系,「如果我们意识到自己有甚么不足、局限,便是好开始。那已是哲学家的角度了。」

《悲剧的诞生》

- 日期:7月19日及20日

- 时间:8:15pm

- 地点:香港文化中心大剧院

- 网页:zuniseason.org.hk/programme/the-birth-of-tragedy

文:黄子翔 图:进念.二十面体

最新回应