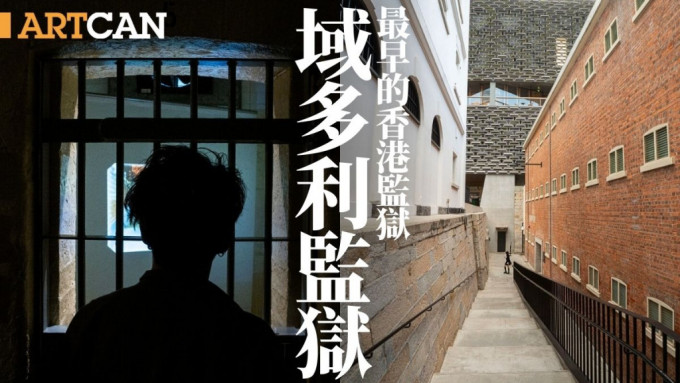

大館域多利監獄B倉及D倉免費開放!專訪鍾妙芬博士從建築、囚禁者口述歷史看香港城市變遷

2024-03-06 00:00

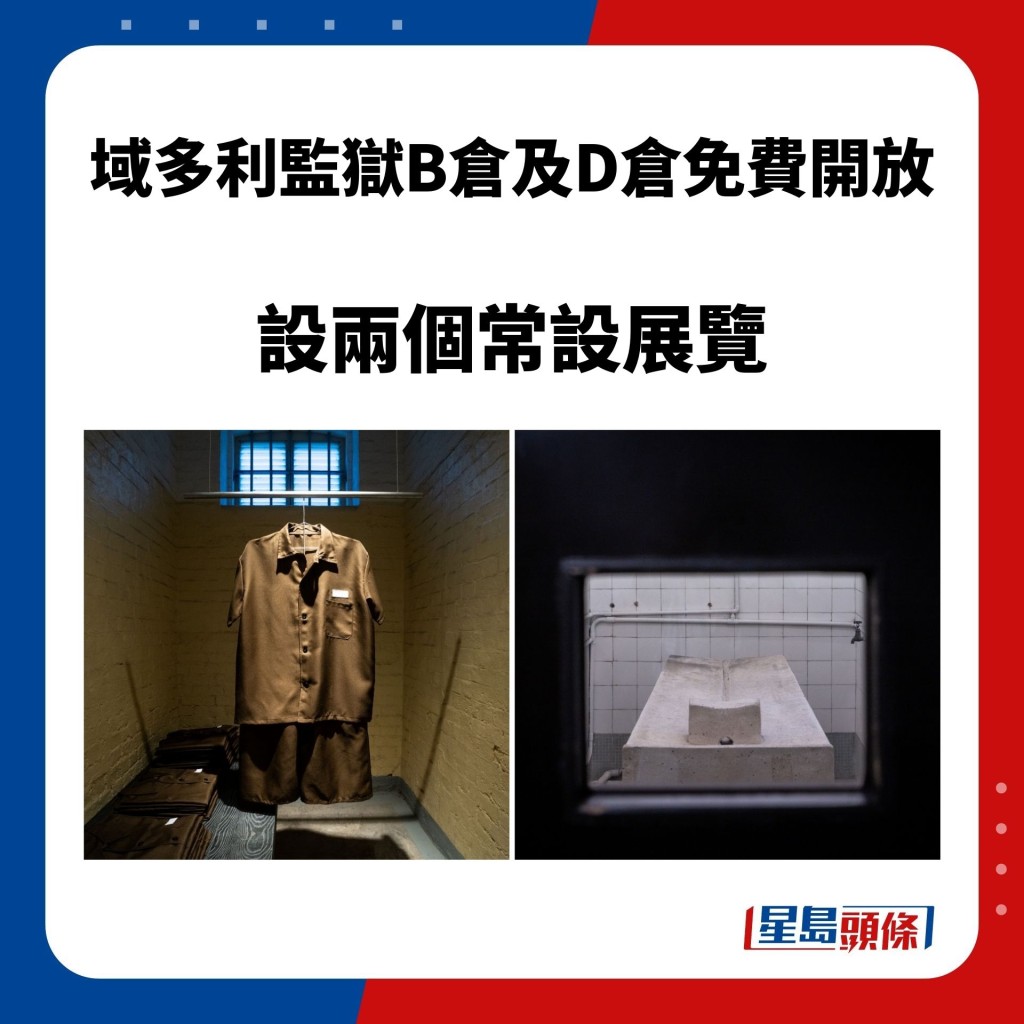

位處中環的大館,前身為域多利監獄(域多利監獄為其中一部分,另亦包括中區警署、前中央裁判司署),是香港最早的監獄,這重要的香港文化遺產對我們、對當今社會,以及過去、現在和未來都有著深遠的意義。近日域多利監獄B倉與D倉展館分別設立2個常設展覽,帶我們窺探當時鐵窗生活的背後,深入了解過去的香港人口、生活環境及罪案等變遷歷史,並引發大眾反思人性、社會發展、被邊緣化和弱勢群體的議題。

為什麼域多利監獄的歷史那麼重要?

香港最早的監獄域多利監獄,承載著重要的歷史資源。百多年來域多利監獄進行了多次改革,見證了香港監獄的轉變。從昔日在囚人士的生活,也反映出香港的人口、生活環境及罪案等的變化,均與城市發展息息相關。

開放域多利監獄B倉與D倉附常設展覽

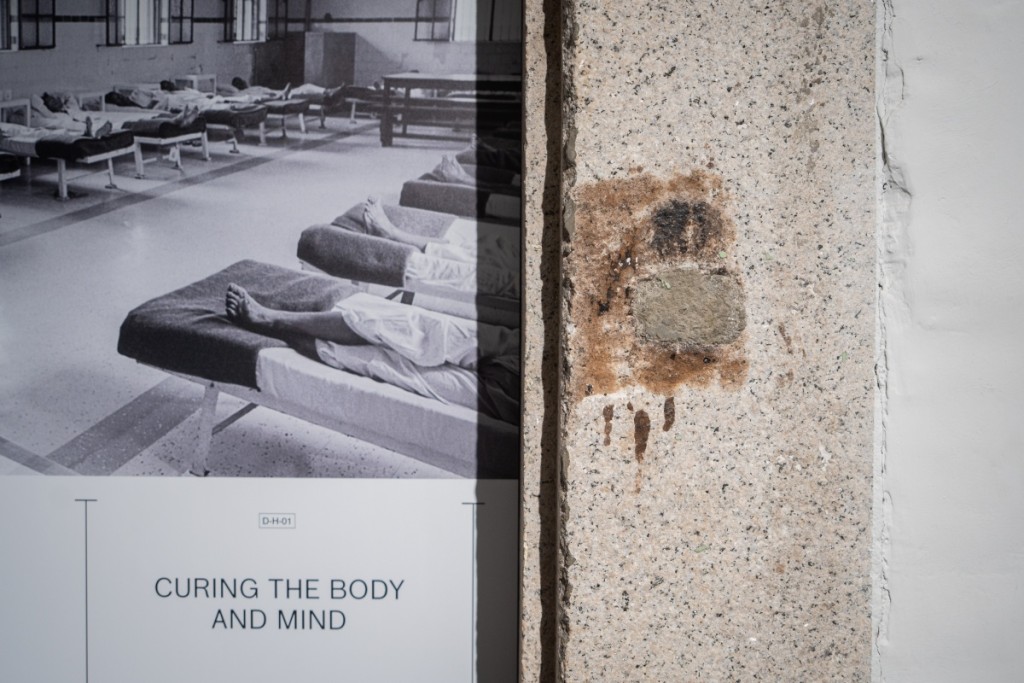

是次域多利監獄開放B倉與D倉古蹟作為兩大展館,並分別設立「B 倉文化古蹟展覽:鐵窗生活是怎樣的?」和「D 倉文化古蹟展覽:創傷與療愈」兩個常設展覽,由大館文物事務主管鍾妙芬博士及策展研究員陳嘉瑩聯手策劃。

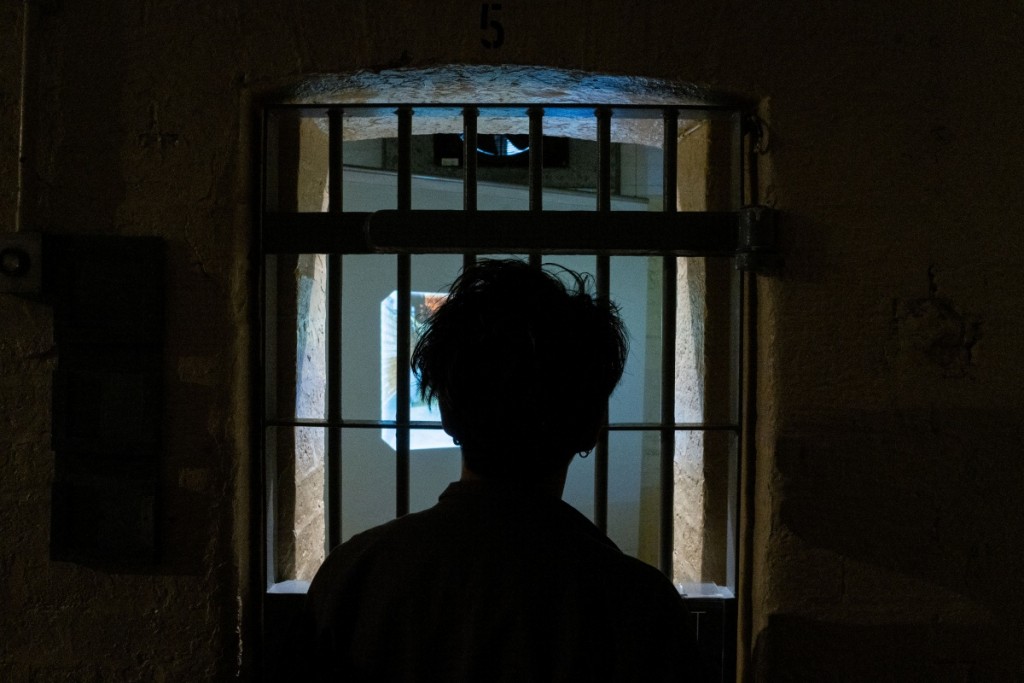

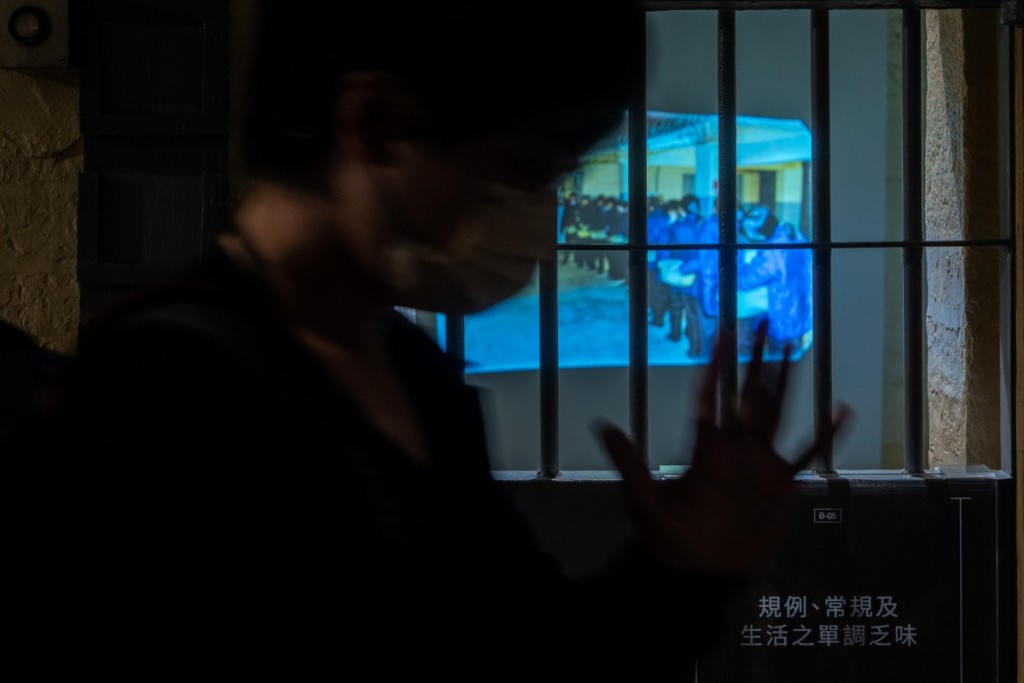

聆聽前域多利監獄職員/囚禁者/志願者口述歷史

鍾妙芬博士直言為展示這座監獄複雜的歷史,她刻意藉有形的建築與無形的牆內人生活經驗結合,營造語境,「感受不容易捕捉,但是我們盡力從多角度詮釋。」這次展方請來前域多利監獄的職員、曾被關押在獄中的囚禁者,監獄的志願者及監獄事工白德培教授(Rev. Prof. Tobias Brandner)等口述歷史,並透過在囚人士的塗鴉及畫作等多種創作媒介,既補充域多利監獄的歷史資料,也尊重多元聲音,令大眾了解監獄內生活者的真實生活及情感,「我希望不僅保留建築物的外觀,也將一些無形的價值及理念承傳到下一代。」鍾妙芬博士補充。

為什麼挑選B倉及D倉作常設展覽?

鍾妙芬博士表示規劃大館時,除了作為香港藝術文化的樞紐外,也特意預留一些空間用作歷史及文化遺產詮釋用途,而當時特意保留了B倉和D倉,從兩棟建築可以觀察到19世紀下半期和後期20世紀的建築差異外,也反映了城市發展同時所衍生的治安、民生和衛生問題。

監獄建築隨城市變革

域多利監獄D倉

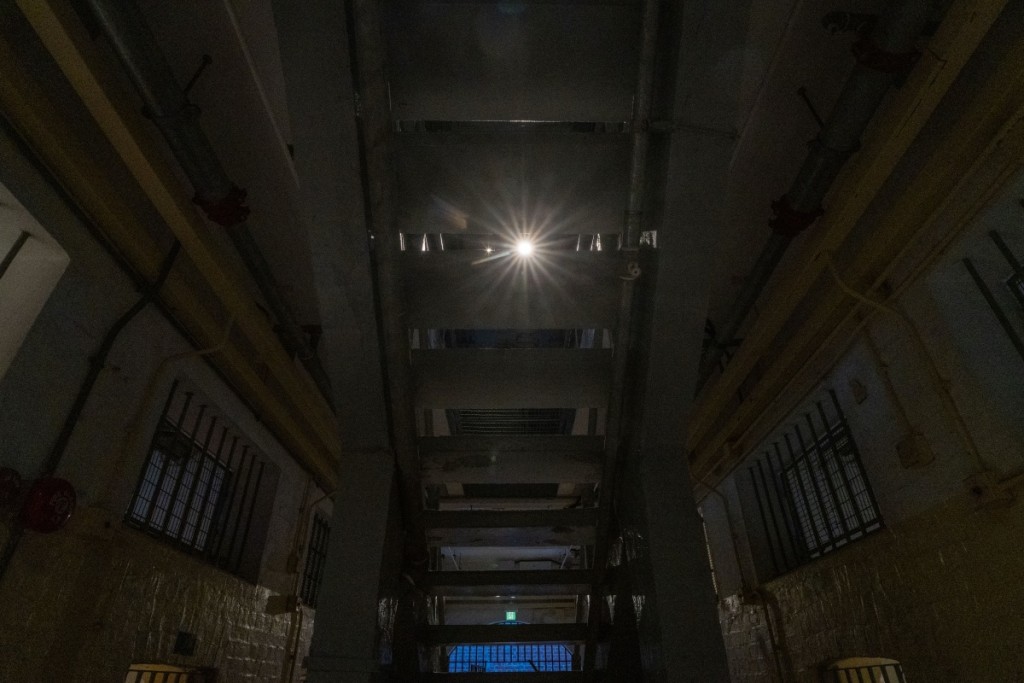

隨香港城市不斷發展,愈來愈多人來港聚居,人口急升也帶來罪案,愈多犯人令監獄空間也不不敷應用。建於1858年至1862年間的D倉是現存遺址中比較早期的建築之一,採用19世紀的建築風格,當時參考了當時英國及美國費城等外國現代化放射式監獄的先例,在D倉中間特設塔樓連接各座監獄樓房,方便監視囚犯活動,鍾妙芬博士告知:「從建築上可見當年的設計講求實用,如著眼於監獄的管理、衛生、通風及光線等考慮。」後來因監獄用途改變,D倉先拆去打斜的兩翼,到二戰時期因被嚴重炸毀,破壞至不能復修,故後期再次拆去中央監視塔及兩翼,現僅剩下D倉圍樓部份。

鍾妙芬博士告知細看D倉會發現保留了許多19世紀時期的建築特色,如太平間的原木地板,設計採用很多圓拱元素等,她續說:「當年鰂魚涌、筲箕灣一帶乃花崗岩的礦場,香港建築很多時都會用上這種石材,D倉正是其一。」

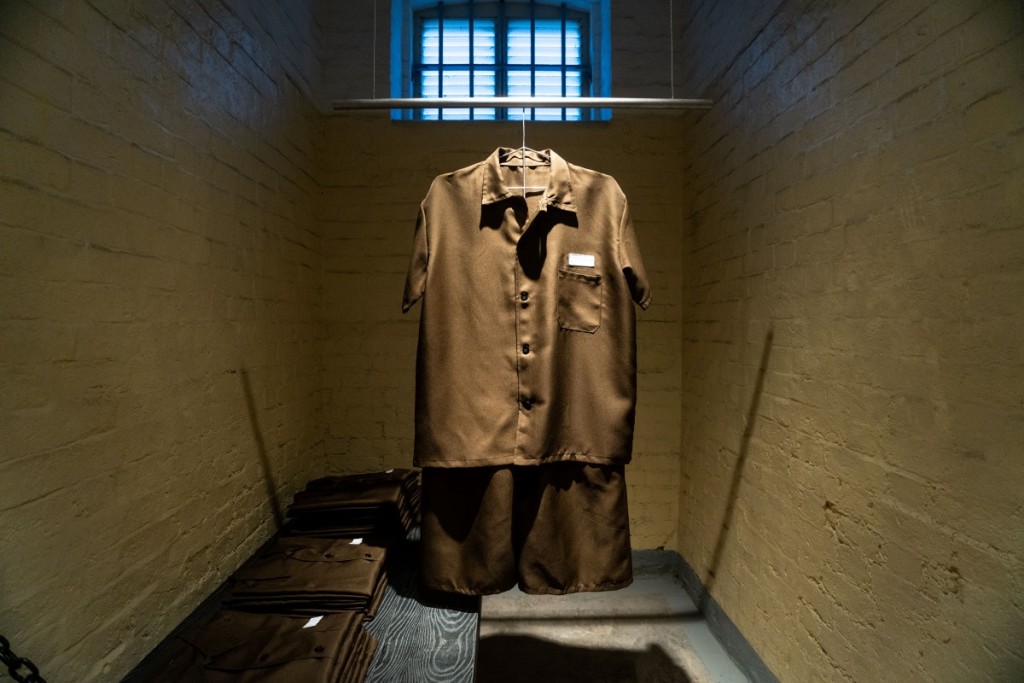

域多利監獄B倉

「由一開始開發時,大館這地方已是法律和秩序的象徵。」隨著香港人口急升,也帶來罪案,當時香港只有域多利監獄也人滿為患,為了維持秩序和法律,故展開擴建工程,「1910年落成的B倉,是採用20世紀建築風格的獨立大樓,為防止爆發衛生及疾病問題,尤其重視通風設計。」B倉的樓梯置於正中間貫穿各層,每個獨立囚室上方亦設有通風氣窗,有助疏氣外,也方便監視及管理各層牢房。而囚室空間亦變小,並要在狹窄牢房裡放三張床,這些都揭示了監獄空間的不足。

「我經常強調『轉變』,古蹟並不只一面,它也有自己用途更迭的歷史,建築物本身多次擴建拆遷,也在轉變,即使是生活在裡面的人及整個社會也在轉變。」

從監獄過渡為收容所

「其實域多利監獄並不僅止囚禁犯人而已,從中亦見證到香港城市的改變。」

後期赤柱監獄啟用後,域多利監獄的功能演變為收容非法入境者及越南船民等,讓他們在羈留、等候遣返及驅逐出境期間暫居,域多利監獄從監獄轉變為供另一類人生活的收容所。

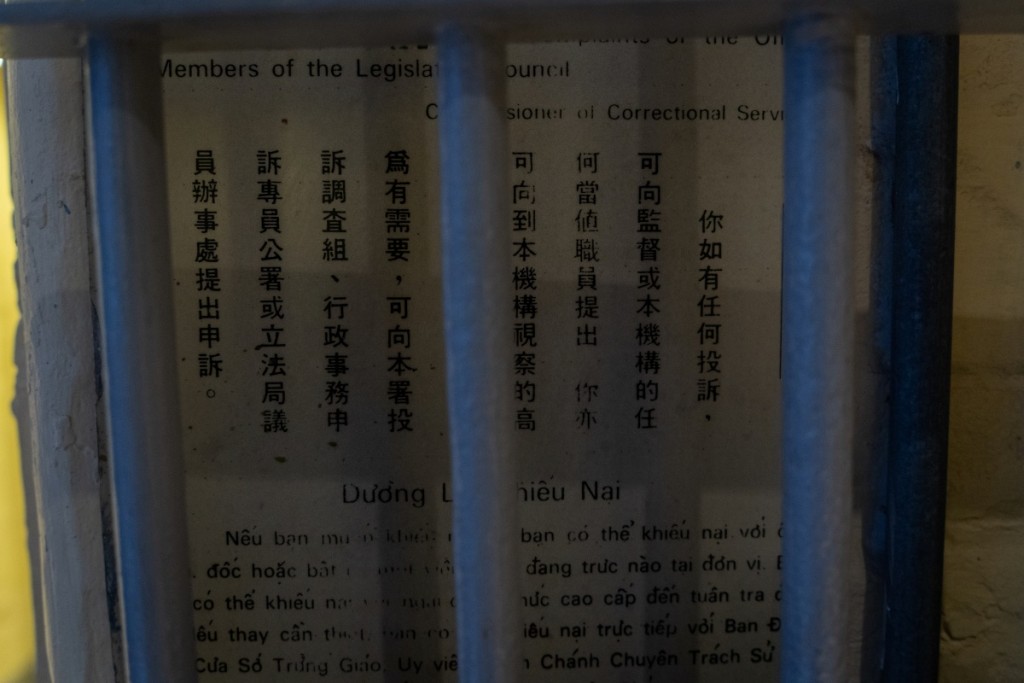

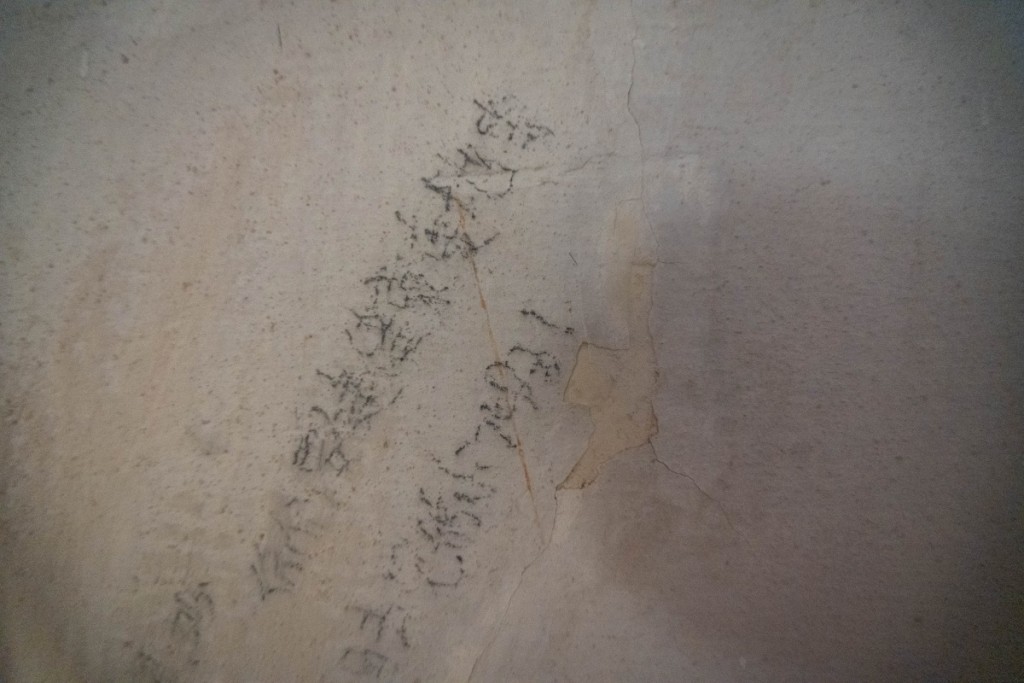

鍾妙芬博士分享監獄裡會見到多國語言的告示牌及塗鴉,監獄員工和囚禁者也包括歐洲人、印度人、旁遮普人及華人,一方面反映了香港一直以來吸引不同外來文化、背景、出身的人來這裡生活,擁有多種族、多元文化的城市特質;另一方面也能從中觀察那時華人和外國人在監獄不同的遭遇及對待,「這些全部都是香港的城市縮影,我們應將大館與整個香港發展作為背景一起去思考。」鍾妙芬博士補充。

前域多利監獄的職員和曾被關押在獄中的囚禁者

「我們在開館前做了很多訪問,今次特意邀請了在囚人士、牧師、監獄的志願者及前域多利監獄的職員等,以補充我們的資料庫,並尊重多元聲音。」鍾妙芬博士坦言聽到更新人士憶述坐監的經歷,分享在獄中很想念家人,怎樣體會到與家人的關係及愛,都讓她既深刻又感動,「他們被囚禁後方發覺一人做事並不只自己承擔,是會連累家人,令家人難受。」雖然坐監是一段痛苦經歷,但也讓很多人更加明白親人的不離不棄,鍾妙芬博士績說:「也令我反思社會如何接納在囚人事亦很重要。」

大館的未來計劃

鍾妙芬博士透露,預計未來會陸續修復F Hall及開放中央裁判司署、中央警署等。

「域多利監獄:B 倉與D倉」文化古蹟常設展覽

B倉文化古蹟展覽:鐵窗生活是怎樣的?

D倉文化古蹟展覽:創傷與療愈

日期:即日起

時間:上午11時至晚上7時

地點:中環中環荷李活道10號大館B倉及D倉

門票:免費入場

查詢:按此

文:Kimchi

圖:劉駿軒、大館

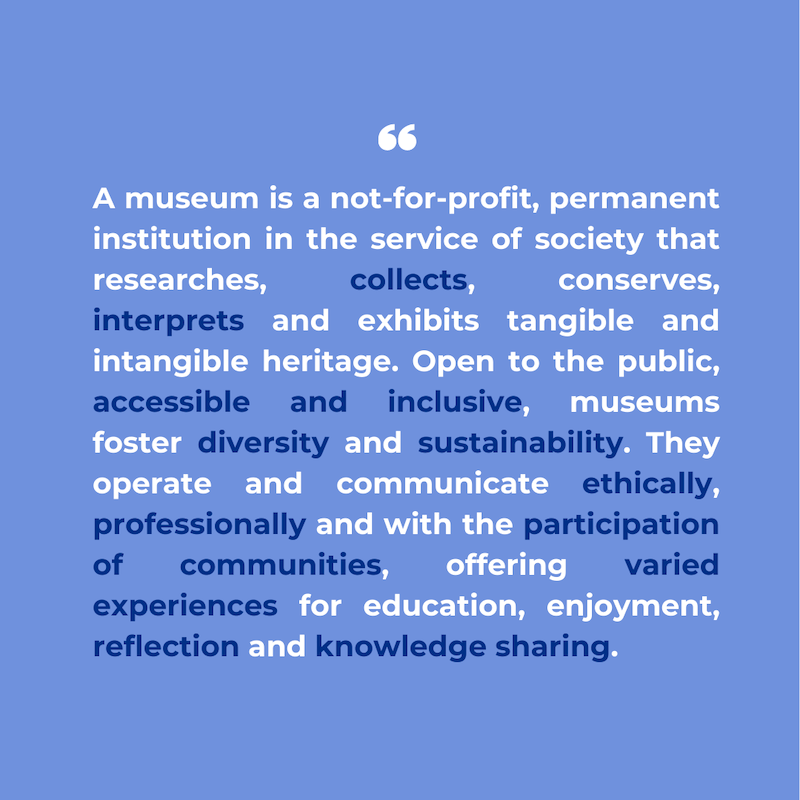

延伸閱讀:為何現在大家都愛逛博物館?專訪香港故宮吳志華館長:因現代博物館變得更「活」!

---

《星島申訴王》一周年生日送大禮,正舉行問卷調查,參加者有機會獲得足金串飾、Rasonic 電飯煲、英皇電影禮券及一田超市現金券,點擊答問題贏大獎:https://bit.ly/3P4s70j

《星島申訴王》已推出全新項目「區區有申訴」,並增設「我要讚佢」欄目,現誠邀市民投稿讚揚身邊好人好事,共建更有愛社區。立即「我要讚佢」︰ https://bit.ly/3uJ3yyF

想睇更多精彩內容,請立即瀏覽「區區有申訴」活動專頁,https://bit.ly/41hgS9E

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ

最新回應