来论|提量兼提质 提升教育质素

2022-12-17 00:00

香港生育率持续下降,加上近年受新冠肺炎疫情以及移民潮的影响,适龄学生人口出现结构性下降,已是不争的事实,目前中小幼教育受到的冲击较为明显,往往导致所谓缩班或「杀校」的情况,可以预期,这股冲击未来也很可能会波及职业专才教育和大学收生,可谓「牵一发而动全身」。因此,本人和经民联都认同,特区政府必须正视并积极应对学生人口下降所衍生的种种问题,并相应制订短、中、长期的政策措施。我乐于见到,行政长官李家超在其首份《施政报告》中强调,政府重视教育和青年发展工作,并表示会持续检视中小学学额的实际情况,以学生利益和教育质素为优先考虑,以「软陆」为目标,支援业界及早规划,采取适当措施,例如停办新校、重置、合并等,务实理顺学额供求情况。

扩大生源 提升课程「含金量」

特区政府历来对教育都有很大的投入,在二○二二/二三年度,教育开支预算总额为一千一百十九亿元,若撇除当中一百亿元的非经常开支,教育占政府经常开支总额预算的百分之十八点一。在财政状况允许和善用公帑的大前提下,经民联并不反对当局持续投放资源,提高课程和教师的质素。不过,在考虑相关问题的时候,我们应该将眼光扩阔,不能仅眼于解决目前与学生人数和教师职位数目相关的学额供求问题,特首在《施政报告》中明确指出:「未来教育工作要在三方面增能——启发学生潜能、提升教学效能、贡献发展动能」,我非常认同,社会应该聚焦于这个目标和方向,为教育「提量」兼「提质」。

所谓「提量」,是要设法扩大生源。最根本的办法,也许需要当局提供更多的诱因,鼓励市民生育,但涉及的问题更广泛和更复杂,远水亦不能救近火。因此,较务实的做法,当局应该就内地儿童来港学习实施更开放政策,并支援本港办学团体在大湾区举办活动收生,以吸引更多内地学子来港就读。同时,应适度放宽专上院校的境外收生比例限制,以切合大湾区和「一带一路」的发展需要。

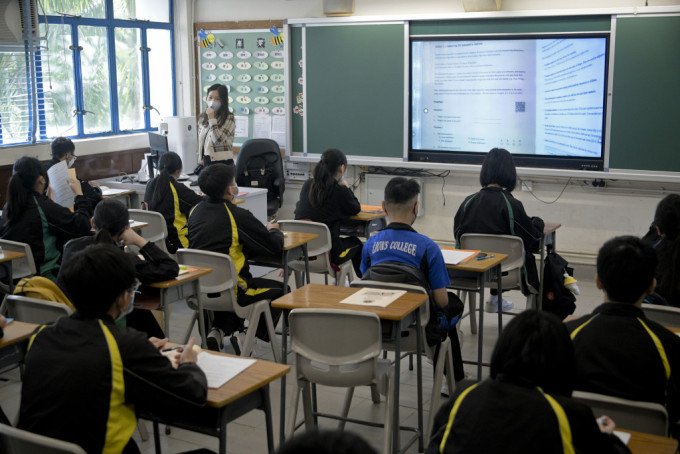

至于「提质」,可从两方面手。一方面应提升课程的「含金量」,以培育多元技能人才,包括在中小学阶段进一步推动 STEAM(科学、科技、工程、艺术和数学)教育,以及优化高中应用学习课程,提供更多课程选择和支援,以配合香港未来发展的大方向。另一方面,应提升教师的专业培训,特首表示,会争取在两个学年内,至少四分之三公帑资助中小学需安排教师参与STEAM的专业培训。不少社会人士建议,当局在教师的持续专业培训课程中,应加入国民教育及国家安全教育的元素,并考虑要求定期通过考核才可以继续注册。

总而言之,任何提升教育质素的建议,都应该「以结果为目标」,提量兼提质,通过广大师生的共同努力,为香港培养既爱国爱港、又具备世界视野的新一代多元技能人才。

卢伟国博士

立法会议员(工程界)

香港经济民生联盟主席

關鍵字

最新回应