港炎症性肠病 十年暴增30倍

2021-01-29 00:00

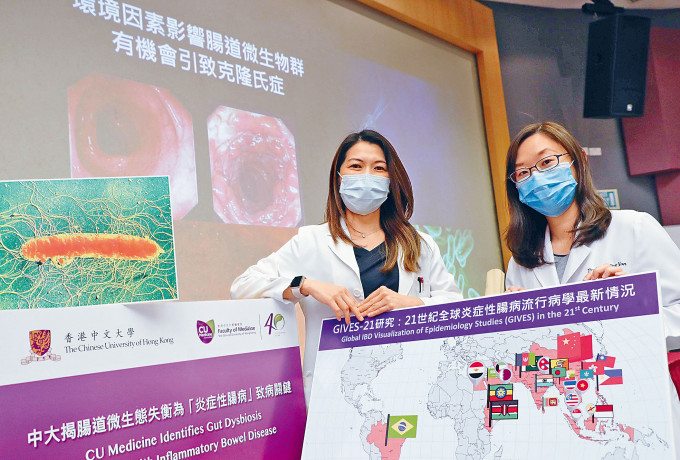

中大医学院研究团队将联同二十九个新兴工业国家展开一项全球研究计画,了解全球各地炎症性肠病流行病学的最新情况,希望能消除炎症性肠病的环境风险因素,从而降低发病率,并为各国政府提供指引,及早制订医疗策略。计画获美国赫尔姆斯利慈善基金资助一千五百五十万元。

中大医学院内科及药物治疗学系教授黄秀娟表示,全球炎症性肠病的发病率急剧增加,香港的情况更令人忧虑。根据二〇一〇年的数据,本港的新增病例比二〇〇〇年增加三十倍,相信未来新症会不断增加。

黄秀娟指,团队近期研究发现,摄入食物添加剂可以引致肠道发炎,雪糕、蛋糕、饼乾及花生酱等食品含有大量添加剂,不仅伤害肠道,亦可以令肠道微生态菌群产生变化,促进坏菌生长及抑制益菌生长,导致肠道微生态失衡,有机会引致炎症性肠病。研究团队正积极开发改善肠道微生态失衡的新疗法,以增加患者康复和病情纾缓的机会。

内科及药物治疗学系助理教授麦咏欣表示,本港接近四成人有中等至严重肠道微生态失衡问题。炎性症肠病包含克隆氏及溃疡性结肠炎等慢性病,令肠发炎、肚泻及大便有血等,可以终身影响病人。她说,如果患者不及时治疗,或会出现浓肿、肠道收窄等不同并发症,增手术风险。

另外,克隆氏症患者常见于年幼或青少年时期发病,引致消化道发炎及溃烂。症状包括腹泻、腹痛、大便带血和黏液,症状会伴随一生,患者需要长期服药,严重者更需要接受肠道手术。现时克隆氏症治疗成果未如理想,然而此病在全球愈来愈普遍,团队希望通过调整肠道微生态失衡以改善患者的医疗成效。

肠道微生态失衡是引发炎症性肠病的重要因素之一。医学界已发现克隆氏症患者的肠道菌群与一般人不同,患者肠道的益菌数量和多样性较少。最近,研究团队亦发现克隆氏症患者年幼时较一般人更常进食过量加工食品,或因此引致患病。克隆氏症患者如近期摄入较多的食物添加剂,亦有机会导致肠道微生态失衡,引致肠道持续发炎。

關鍵字

最新回应