每日雜誌|民生服務不便 借鏡內地「適老化」改造 擴闊港「銀髮經濟」提升長者福祉

2024-02-08 08:00

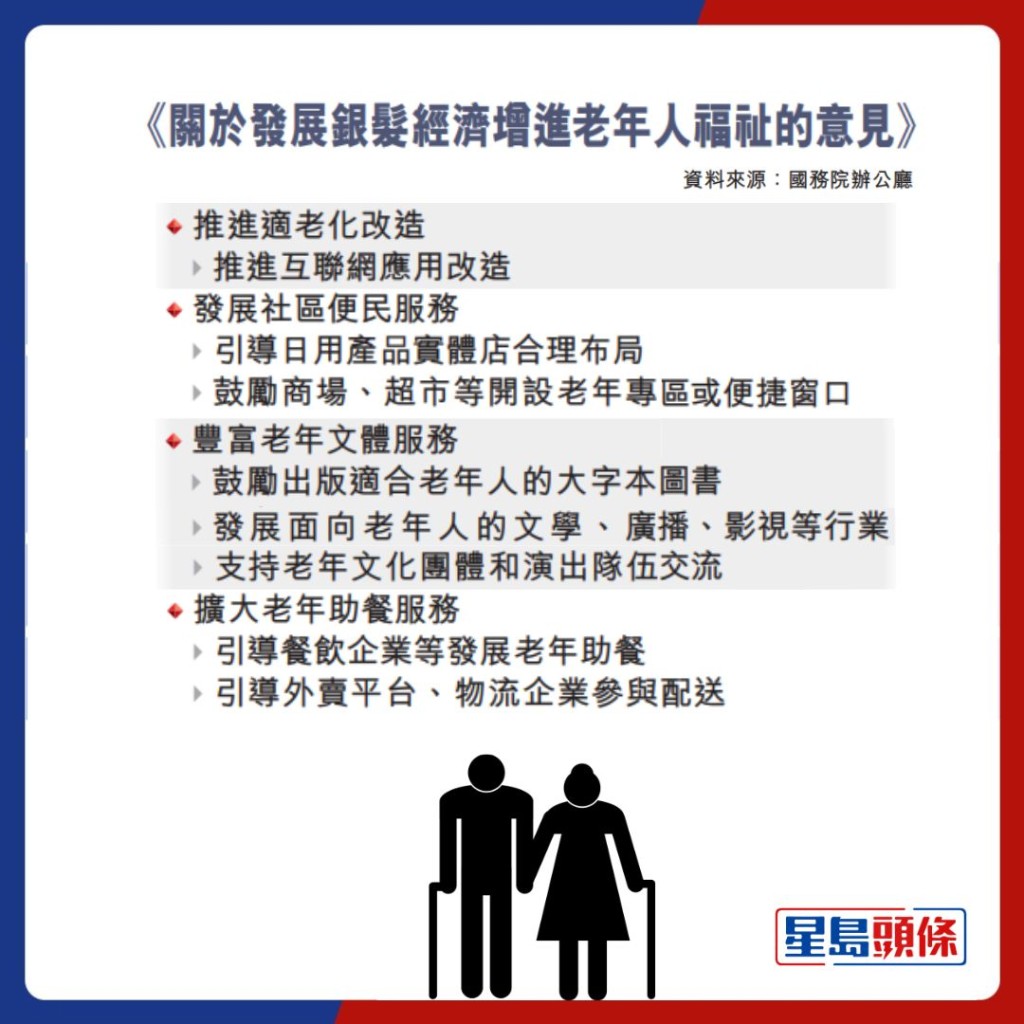

去年《施政報告》提出促進「銀髮經濟」發展,預告成立「銀髮經濟顧問小組」。有學者指,本港人口持續老化,安老服務和配套逐漸追不上,政府推出的補救措施集中在醫療和社區服務,但在其他民生面向,如日常場所、交通和科技服務等,大多未有針對長者的特性進行「適老化」改造,「便民」但不便「長者」。參考上月國務院辦公廳發布的《關於發展銀髮經濟增進老年人福祉的意見》,學者指,政府不宜將銀髮經濟單純定義為商業活動,建議參照內地拓寬涵蓋範圍,鼓勵社會設計和推動符合長者實際需要,並有助提升生活質素的產品。

國務院辦公廳日前提出與銀髮經濟相關的26項措施,部署優化老年健康和照護服務、豐富老年文體和旅遊服務業態和打造老年宜居環境等。國家發改委副秘書長張世昕指,隨社會發展水平提升,長者對提高生活品質的需求增加,「特別以『60後』為代表的『新老年群體』,需求結構從生存型轉變為發展型。」長者的需求從「衣、食、住、行」和健康,到文娛康樂和體育等;從關鍵小事提升幸福感,以供給創造需求,有助建設銀髮經濟產業體系。

對比本港,目前未有制訂完整的長者政策。嶺大亞太老年學研究中心總監陳澤群教授說,確實有全盤計劃的必要性,因長者的體力、認知和行動上與一般市民不同,「試想像20年後香港每100人便有30多人是65歲或以上長者,不少人需以輪椅或其他輔助行動的器材出入,現時交通設施不足以應付。」

陳提到,長者常抱怨難預約診所或醫院服務,醫管局雖增強網上預約服務,但大多長者不懂得網上預約,需要子女或社工等第三者代勞,即使改以傳統電話預約,惟熱線長期無法接通。他坦言,現時政府的「便民」措施不一定「便長者」,尚有改善空間,但公營服務鮮有渠道給使用者反映意見,長者不滿亦難作投訴。

他再舉例,社會福利署的「長者資訊網」設有社區券認可服務單位搜尋器,惟沒有羅列和比較機構的服務重點,使用者需要逐一搜尋各機構的服務內容和價錢,「非常不便於使用者,當拿到這10多20頁的資料後,要再致電至各機構了解詳情。」他說,不少照顧者和長者無從入手,最終選擇離寓所最近,但未必是最合適的服務。

另外,簡單如日常購物上,現時市民去超市也容易因地方狹窄,撞到貨架,對長者更是考驗。國務院《意見》其中一項措施便提到,要「引導日用產品實體店合理布置,並鼓勵商場、超市等開設老年專區或便捷窗口」,也被認為有參考性。

嶺南大學副校長、林文贊比較政策講座教授莫家豪指,本地安老服務不差,惟人口日漸老化,服務和配套追不上,「若以社會政策角度,香港安老服務幾乎是最後端,已去到醫療層面。」

內地鼓勵社會設計等

陳澤群坦言,香港醫療服務和社區支援服務長期不足,政府提出的都是「補救性」措施,並透過社區照顧券的方式,讓私人機構和社企等提供支援服務。不過,他接連提出疑問,「服務質素好不好?有否系統性監察?不知道,現時只可說有提供服務,但實際使用上仍存在問題。」

有資訊科技業人士指,內地的流動應用程式、網頁以及電話熱線,大多有進行「適老化」改造,如以簡潔界面和較大的字體為主,目標讓使用者以最少指令得到所需服務,部分更設有「一鍵轉接」客服中心的功能,在熱線中心提供特定「通道」給長者,讓其來電可以更快被客戶服務員接聽。

翻查資料,國務院2022年發布《「十四五」國家老齡事業發展和養老服務體系規劃》包括營造老年友好型社會環境,提到公共服務應為長者保留人工窗口和電話專線,並鼓勵企業在網絡服務應用「關懷模式」和「長輩模式」等。截至去年7月,內地工信部已推動改造1756個長者常用的網站和流動應用程式,其中有企業推出長者視訊專線,而當地訊商亦承諾長者撥打熱線不再需要按數字選擇服務,可直達客戶服務員。

據了解,本港僅少數企業有專門為長者設特定客戶服務。有意見認為,香港經濟奉行自由市場原則,本質上難如內地般出台新政策,便獲企業一呼百應。有科技業人士坦言,為特定群組制訂程式或網頁不牽涉複雜技術,香港較少見乃因企業的商業決定,「內地國企會主動配合政府政策,但香港除非企業好有心,無誘因下大多不會投放資源作優化。」

莫家豪則指,銀髮市場有不同面向,很多長者依然健壯,「以不同方式讓他們保持活躍,例如容許工作上的延任、推行永續教育等,也是一種銀髮市場的可能性。」

綜觀兩地「銀髮經濟」措施,有學者認為,香港目前解讀的闊度不足。陳澤群以相關官員上月書面回覆立法會議員提問為例,當中回應將銀髮經濟視為商業活動,提及消費者權益和防騙意識等經濟面向,較為單一,「如果我們將長者當作消費者,因為有利可圖而推出產品,這樣的銀髮經濟太市場化,是只為中高收入長者而設的銀髮市場。」

陳認為,主理的官員需要多認識銀髮經濟,內地提出的概念是通過了解長者的需要,例如醫療、居家安老、旅遊、文化、上網和送餐服務等,推動有助提升長者生活質素的產品,「在滿足長者需求的同時,讓其他機構一同參與,帶動社會的經濟發展,含意上比香港闊很多。」

商經局擬成立顧問小組

商經局正籌備成立「銀髮經濟顧問小組」,莫提到,成立顧問小組是推動發展的其中一個方向,但在聆聽業界意見和提出建議後,要成為政策的導向,作出宣導;政府作為政策的牽頭人,可與非政府機構(NGO)、大學團體和企業等推動產學研合作,因應長者的需要設計科技、娛樂等可能性,讓長者老有所依、老有所長。

陳澤群期望,小組的成員除了工商界人士,也會邀請社會服務界和基層人士,「否則我們純粹是投機者,以利益為主。」他強調,應把銀髮經濟和社會發展放在一起探討,才能較全面推動銀髮市場和不同服務的發展,讓長者成為最終得益者。

聚焦多樣化需求 鼓勵拓展文娛產業

《意見》提出聚焦長者多樣化需求,培養潛力產業,鼓勵拓展旅遊服務業,推出懷舊遊、青春遊等主題產品,以及完善老少同樂的酒店住宿設施等,並建議發展面向長者的文學、廣播、影視,鼓勵出版適合長者的大字本圖書,並支持老年文化團體和演出隊伍交流等,以豐富長者文體服務。有學者認為,本港在兩方面均有進步空間。

香港理工大學酒店及旅遊業管理學院教授洪琴指出,長者有不同的年齡群、經濟狀況、生活習慣和興趣愛好,意味着休閒旅遊產品和服務需要更多元化,「香港在長者文娛體育和旅遊服務上有很大的進步空間。」

莫家豪曾與團隊推動年齡友善城市,並設計了「耆樂.童遊」紙牌遊戲。他說,不少長者都願意作新嘗試,建議玩具商可開發跨代共融的遊戲,讓長者和子孫一起遊玩。

此外,莫提到,目前大灣區短線團受到退休長者歡迎,如香港善用資源,可以推出以長者小時候經歷為主題的本地遊,或帶他們到珠三角地區尋根等,「我相信能吸引老友記,從前快樂的回憶也可幫助他們改善精神健康,玩完後與其他長者分享也有共鳴感,不會感到寂寞。」

擴大「老年助餐」 港制標準積極推廣

《意見》也提出長者飲食議題,指為解決長者居家就餐的困難,需要擴大「老年助餐」服務,包括引導餐飲企業和慈善機構發展老年助餐,並鼓勵外賣平台、物流企業等參與配送。本地雖未有就長者膳食的產業鏈,但社福界與大學團隊已就「照護食」制訂標準,近年正積極推廣,有連鎖快餐店計劃未來推出相關產品。

香港社會服務聯會去年與中大和港大團隊合作,制定本地化的《照護食標準指引》,社聯共創點子匯主管盧惠敏指,《指引》將不同食物和飲品的狀態劃分為9個等級,並提供可行的烹調方法和測試方法,讓相關人員可以更準確地製作適合不同吞嚥或咀嚼困難人士的飲食。

盧惠敏提到,近年團隊積極進行公眾教育,並向食肆和餐廳等推廣照護食,「始終做生意要考慮市場上有多少需求,何時有回報等,目前有提供照護食的餐廳規模不大。」不過,她提到,已有連鎖快餐店計劃在門市和網絡平台推出軟餐,「希望有關製品能在香港普及化。」

記者:林家希

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ

最新回應