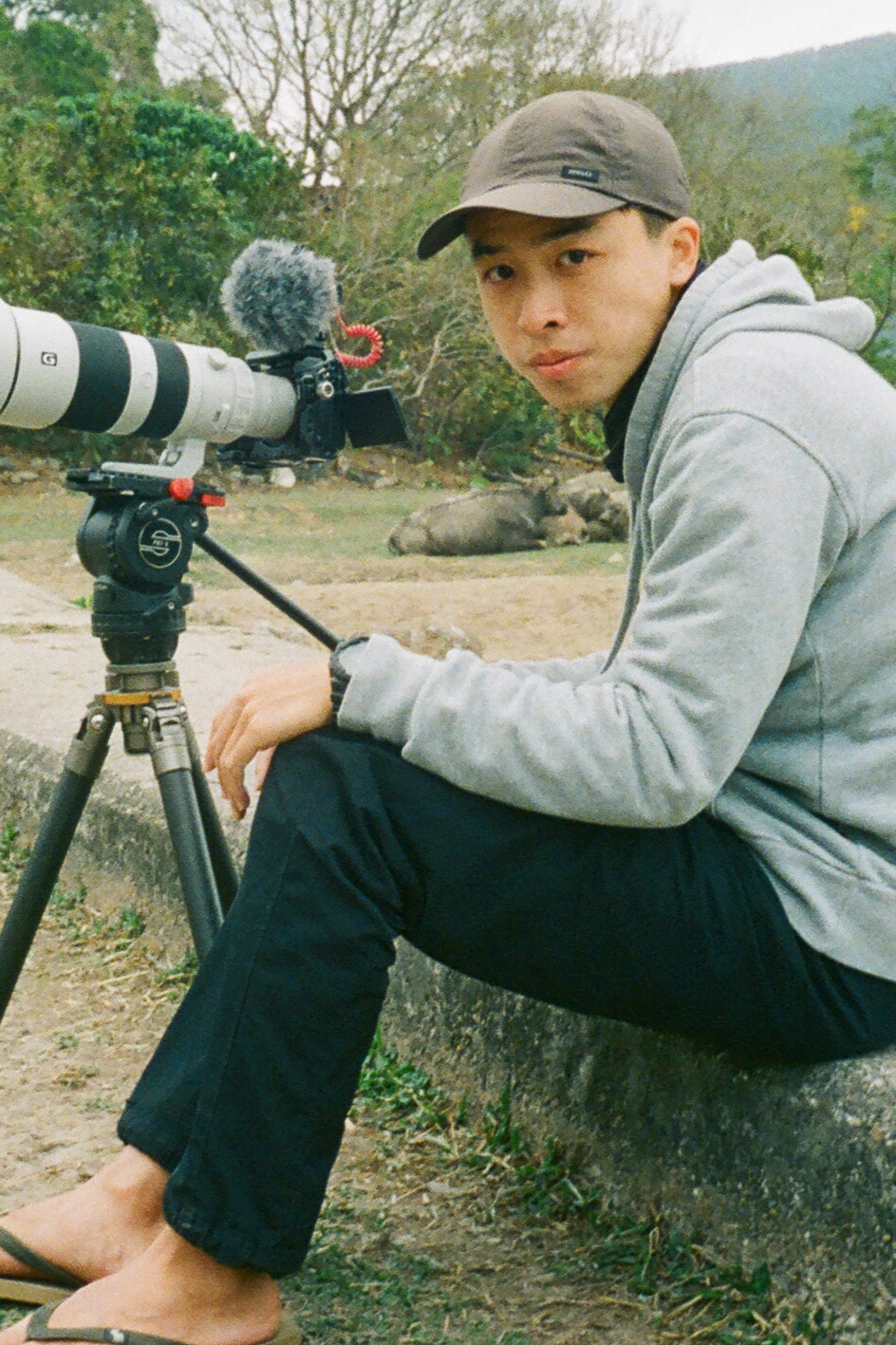

每日雜誌‧人物誌|親歷香港瘰螈被「路殺」 生態攝影師馮漢城眾籌策展喚關注

2024-01-22 10:30

香港有石屎森林之稱,卻擁有多樣生物物種,不同的物種各自面對威脅。生態攝影師馮漢城去年4月便親歷一次「香港瘰螈」的大規模「路殺」事件,重回飛鵝山意外現場,憶述當日過百屍骸被輾殺的場面,他滿是傷感無奈,也令他萌生辦展覽,喚起公眾關注香港瘰螈的念頭。過去數月,他與友人上山落河,攝製香港瘰螈的生態紀錄片,至近日與團隊透過眾籌籌獲所需經費,讓展覽如期於4月「路殺」高峰期舉行,更盼籌到更多經費,讓大學開展香港瘰螈的生態研究,預防「路殺」重演。他深信,「一人出一分力,就能成就一些事情。」

阿城辦的展覽叫「一生螈命」,顧名思義,記述香港瘰螈的一生,他說,遺憾的是港人對香港瘰螈認識不多,更令這次展覽顯得重要。他說,自小已在河溪山澗見過香港瘰螈,認為是種可愛又有趣的小動物,「香港瘰螈是本港唯一的有尾目兩棲動物,因在香港被首次發現,於1962年被命名為『香港瘰螈』。」近年曾有行山人士及團體,在社交媒體發布香港瘰螈被「路殺」事件,命案集中在4月發生,飛鵝山、川龍、西貢蠔涌及馬鞍山梅子林都是黑點。

路殺現場

時間回到去年4月2日凌晨3時,阿城駕車去到飛鵝山道飛鵝山莊對上的山腰位置,他說,「當時微雨大霧,下車行了兩步便見到一具又一具的香港瘰螈屍體。」他續向上行,不足200米的行車路再見到過百屍體,平均隔2至3米便有一隻,「有些被輾爆肚、有些被壓扁,有些身受重傷,垂死掙扎,最後亦死去。」他坦言,沒想到真實情況這麼嚴重,一字一句,仍是沉重,「在『慢駛』標誌的路面找到最多屍體,至少有6至7隻,十分諷刺。」

重來一次 破「觀看不干擾」守則

回到山腰處,又見新的屍骸,他估計是被剛駛過的車輛輾斃。作為生態攝影師,親歷大規模「路殺」事件,他坦言場面震撼,當下強忍不安,盡力拍攝記錄。他續稱,當時反問自己「是否來遲了」,坦言若那時見到再有香港瘰螈路過,會打破觀看不干擾的守則,撿起牠們送到一旁。事後有人在上址燈柱掛上「注意」路牌,提醒駕駛人士減速。不過他說,香港瘰螈身長僅14至15厘米,市民深夜駕車經過確實難以發現,懷疑成效,但仍感謝有人出力捍衛小生命。

其實2018年時,阿城於香港大學擔任研究助理,曾研究香港瘰螈有無感染在歐洲流行的致命「蛙壺菌」。他憶述,當時在野外觀察,發現雄性瘰螈會為求偶打架,甚至打斷手腳;雌性會在水中產卵,而小如西米的卵子呈透明狀,「你會見到卵子慢慢成長,由長出脊椎、鰓、前後肢,到眼睛及尾巴,原來生命好神奇。」他萌生拍攝香港瘰螈紀錄片的念頭,上網搜尋香港瘰螈的資料,希望公眾多認識這種以香港命名的小生物。

研究完成後,與友人經營生態影像製作公司的阿城,正式於2022年底展開拍攝。他指,香港瘰螈每年9月至12月是繁殖高峰期,冬天在水中產卵,至夏天離開山澗返回樹林,於枯葉及泥土生活,再於春季返回樹林,而遷徙高峰期的4月,正是每年「路殺」事件發生的日子。他指,站在生物角度,香港瘰螈只是按生理規律遷徙,無奈途經人類的車路而被輾慘死,因此去年4月後,他決定把原本攝製8分鐘紀錄片的計劃,大幅修改為舉辦生態藝術展,把「路殺」事件的生存威脅加入內容,向市民介紹香港瘰螈生態的同時,立體展現香港瘰螈面對的苦況。

由攝製紀錄片到辦展覽,除增添難度,經費亦大大增加,他曾申請海外自然生態節目資助但不成功,最後於去年底發起眾籌,以支付製作費、展覽場地租金和及紀念品等開支。他坦言,拍攝工作絕不輕鬆,曾在偏遠山林來回多次,將氧氣樽及拍攝器材等搬上山,潛入7米深的水潭,拍攝香港瘰螈於水中暢泳的珍貴畫面。他指,拍攝艱苦尚可克服,惟眾籌是否順利卻非他所能控制,特別是過去在香港舉辦的生態展覽不多,涉及單一物種的更少,至今年初只籌獲一半經費,他曾指若籌不足費用「自己會包底」,但難免心情忐忑。

香港瘰螈被《國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》評為「近危物種」,亦受本港《野生動物保護條例》保護,但過去幾年持續上演「路殺」事件,阿城反問事故是否無可避免?他指,過去台灣墾丁及綠島夏季曾發生大規模陸蟹「路殺」事件,往來車輛輾殺前往海中產卵的雌蟹,官民發起封路措施,又人手撿蟹,成功保護陸蟹。然而,遺憾的是至今本港未有有關香港瘰螈的生態研究,根本未能掌握其生態行為,要保護談何容易。

香港瘰螈成長歷程

再籌經費 讓大學展「防殺」研究

阿城於大學時期修讀生物學,他指,大自然定律下弱肉強食,不少物種都大量繁殖,因預計生長期內會大量死亡,可能夭折或成為其他物種的食物,倖存者才能繁衍下去。然而,他關注物種若是死於非命,如「路殺」等人為因素,是否亦可以人為預防。

近日,阿城最初設定籌款32萬元的目標已達,直言想不到「原來一人出一分力,就能成就一些事情。」他指,包括他在內的10人團隊,感受到公眾對這次民間自發保育活動的肯定,是最大鼓舞,現時眾籌活動延續,盼籌募款額達39萬元,可以讓嶺南大學有關香港瘰螈路殺的科學研究得以啟動,以了解香港瘰螈的生態行為特性,從而制訂預防「路殺」的方案。

兼顧興趣及生活 望跳出香港擴闊視野

阿城自小愛動物,笑言是看經典生態紀錄片《變變變生命力》長大。現時從事生態攝影工作,他指可兼顧興趣及生活,甚感滿意,未來希望能跳出香港,參加國際性的生態拍攝項目,擴闊視野,並記錄極端天氣下的生態變化。

童年時代,阿城家住沙田小瀝源,假日隨父母到馬鞍山郊野公園行山,令他見識大自然不同物種,「細細個已在河溪、山澗見到瘰螈。」他們一家到大美督燒烤,吃飽後會到附近淺灘觀看蟹螺及其他生物。遇到不認識物種,他會到圖書館翻看動物圖鑑找答案,多年來珍藏多本漁護署出版的生物圖鑑。中學時代,他跟爸爸一起觀鳥,入讀中文大學生物學系後亦繼續觀鳥。然而由愛動物,到以生態攝影為職業,契機在於大學畢業後的首份工作。

「當時在出版社工作,要為食譜拍攝介紹片,首次學到拍攝及剪片技巧。」之後他上載一段自行攝剪的生態記錄片《Wild Hong Kong》,引起公眾關注,啟發他以生態攝影為職業,其後與2名友人組成工作團隊,全職擔任生態攝影。他指,生態攝影的工作只夠基本生活,尚幸現時經濟壓力不大,「做到自己開心,又有意義的工作。」

談到未來,他希望學習更正統的拍攝手法,更盼走出香港,參加國際級製作,特別是近年氣候危機逼在眉睫,「希望記錄獅子、老虎、大象及北極熊,如何於氣候變化的極端環境下生存。」談到機會,他淡然說:「這要講際遇」,然而正如今次「一生螈命」的展覽及眾籌,都在看似不可能下「達標」完成。成功與否,往往只在於是否嘗試。

記者:關英傑

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ

最新回應