香港珊瑚礁整體健康狀況良好 惟小浪茄等6普查地點錄得白化

2023-12-03 16:41

漁農自然護理署(漁護署)今日(3日)公布今年的香港珊瑚礁普查結果,整體珊瑚健康狀況良好,物種多樣性維持於高水平。

10地點錄得逾50%珊瑚覆蓋率 東平洲亞媽灣達74.3%

香港珊瑚礁普查今年6月展開,為期5個月,普查範圍廣闊,包括多個具重要生態價值的地點,涵蓋香港東部水域最多珊瑚生長的地方,由北面的東平洲一直伸展至南面的果洲群島。33個普查地點中,9個位於海岸公園,包括海下灣海岸公園、印洲塘海岸公園及東平洲海岸公園。

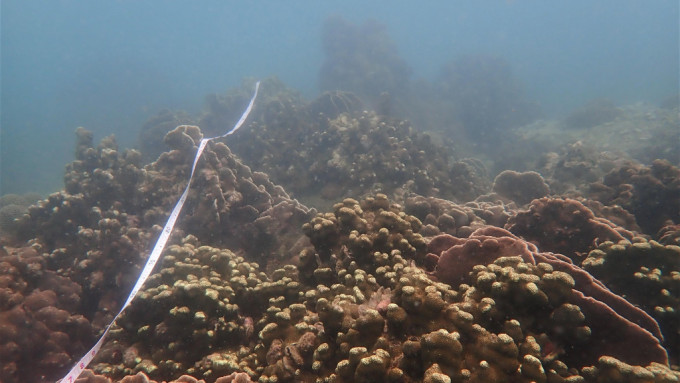

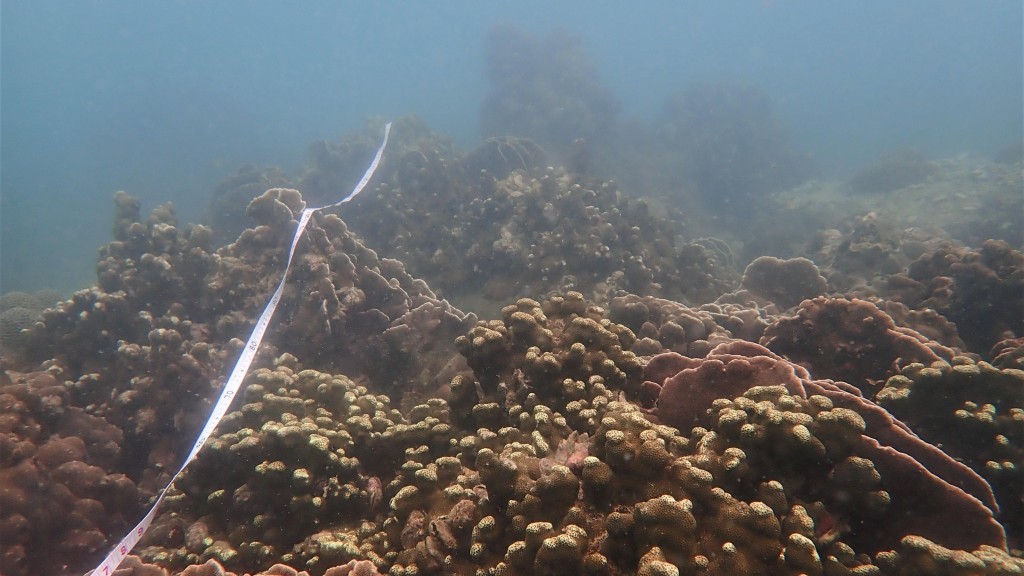

各個普查地點錄得的珊瑚覆蓋範圍由12.8%至74.3%不等,有10個地點錄得超過50%的珊瑚覆蓋率,其中5個地點位於海岸公園,而東平洲亞媽灣的珊瑚覆蓋率最高,達74.3%。

6普查地點錄得珊瑚白化 包括吉澳雞公頭、印洲塘坳魚咀及小浪茄

漁護署發言人說,今年夏季潛水員在6個普查地點錄得珊瑚白化現象,包括吉澳雞公頭、印洲塘坳魚咀、娥眉洲烏排、海下灣珊瑚灘及小浪茄。白化的影響程度僅屬輕微及只限於局部地方,可能因夏季水溫上升所致。」

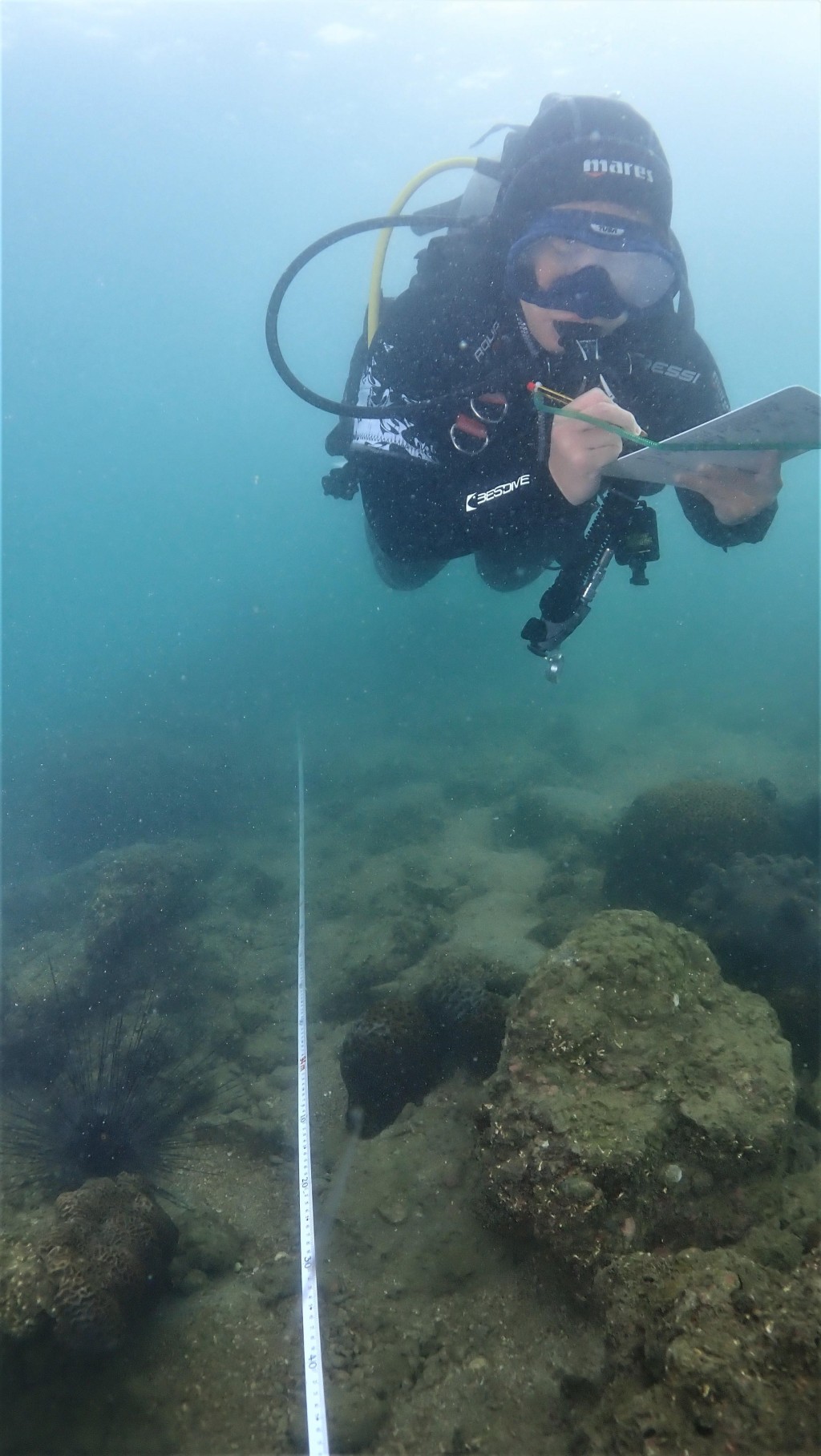

參加普查的義務潛水隊亦在10個評估地點進行「珊瑚檢視」,透過特定的珊瑚健康監察表找出珊瑚色素的濃度,珊瑚的顏色越深,表示健康狀況越佳。本年的珊瑚色素平均指數為4.28,結果比去年(4.06)稍佳,遠高於一般平均值(3),顯示整體珊瑚健康狀況良好。

該次普查錄得全數20個指定指標物種

香港珊瑚礁普查的方法及搜集數據的模式均依照現有國際標準,除記錄珊瑚覆蓋率和健康狀況,潛水員亦會記錄預先訂定的指標物種(包括20種魚類和無脊椎動物)。該次普查錄得全數20個指定指標物種,最常見的為蝴蝶魚、石斑、眉魚、笛鯛、海參、海膽及寶貝螺,而大部分地點所錄得的物種數目都很多。大部分石斑、眉魚、細鱗和笛鯛在香港東面水域的伙頭墳洲和香港東北水域的赤洲、黄竹角海及娥眉洲西錄得。

所有普查地點均沒有破壞性捕魚作業痕跡,但在8個地點發現有棄置漁網的情況,影響程度僅屬輕微。漁護署將安排承辦商清理。

香港珊瑚礁普查屬一項全球計劃,為促進珊瑚礁的可持續管理而推行。在本港進行的珊瑚礁普查,旨在提高市民對珊瑚生態重要性及保護珊瑚的意識,及提供最新資料,以便護理和管理本港的珊瑚。香港珊瑚礁普查基金(基金)1997年首次舉辦珊瑚礁普查,而漁護署自2000年起與基金攜手合作,普查工作日益獲得市民關注和支持。今年參與該項活動的義務潛水隊共有103支,潛水隊員超過1150人,人數約是1997年的30倍。為表揚他們的貢獻,漁護署在今天舉行的珊瑚礁普查閉幕典禮向參與隊伍和科學家頒發紀念品及證書。

珊瑚群落是生產力很高的生態系統,很多海洋動植物賴以為生。為妥善護理本港的珊瑚群落,漁護署一直致力推行一系列措施和計劃。主要措施包括設立海岸公園和海岸保護區;舉辦教育和宣傳活動,加深巿民了解珊瑚群落的重要性;每年進行珊瑚礁普查監察本港珊瑚群落的情況;以及研究及採取緩解措施以修復退化的珊瑚群落等。

---

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ

最新回應