器官捐贈日︱病父獲26歲女兒活體捐腎 曾掙扎憂浪費 終重返職場至退休

2023-11-11 07:00

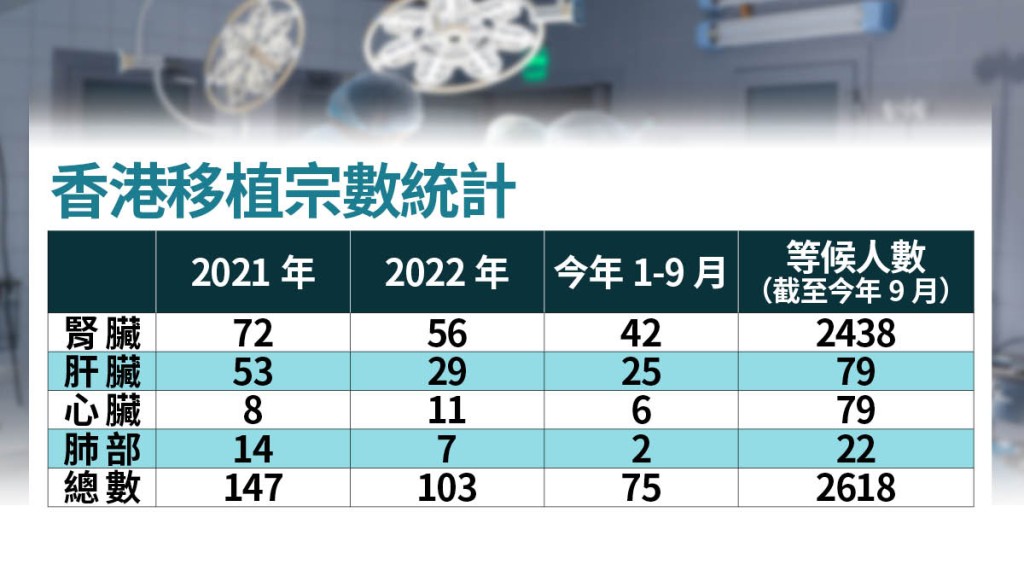

今日(11日)是器官捐贈日,但今年首9個月,本港只有42宗腎臟捐贈個案,比前年疫情期間也有72宗,出現明顯差距。現時輪候腎臟移植的末期腎病病人多達2,438人,醫院管理局中央腎科委員會主席雷聲亮估算,平均輪候時間長達5年9個月,並不理想。有腎臟移植受贈者坦言難忘當年持續洗腎的悲哀,對捐贈者一直心懷感恩:「我有生之年每日都會感謝他(捐贈者)和他的家人。」

換腎平均要等5年9個月 近2500末期腎病患者輪候

血型不相容亦有機會成功移植

雷聲亮表示,一般人體捐出一個腎臟後,另一腎臟能負擔全部腎臟功能,對身體生理功能並無不良影響,而活體腎臟移植可縮短病人等候時間,移植腎5年存活率更高達90%,相對遺體捐贈的80%為高,為末期腎病病人提供另一治療選擇。

他又說,現時活體腎臟摘取手術一般以微創手術取代傳統剖腹取腎手術,好處是捐贈者傷口小,手術後疼痛少、恢復快。過去許多市民對活體捐腎認識不多,一般是親人主動提出,但近年醫學進步,即使捐贈者和受贈者血型不相容,仍有可能成功移植。醫管局已於去年11月完成第二宗交叉配對及移植的成功個案,兩個家庭的捐受者康復情況均理想。

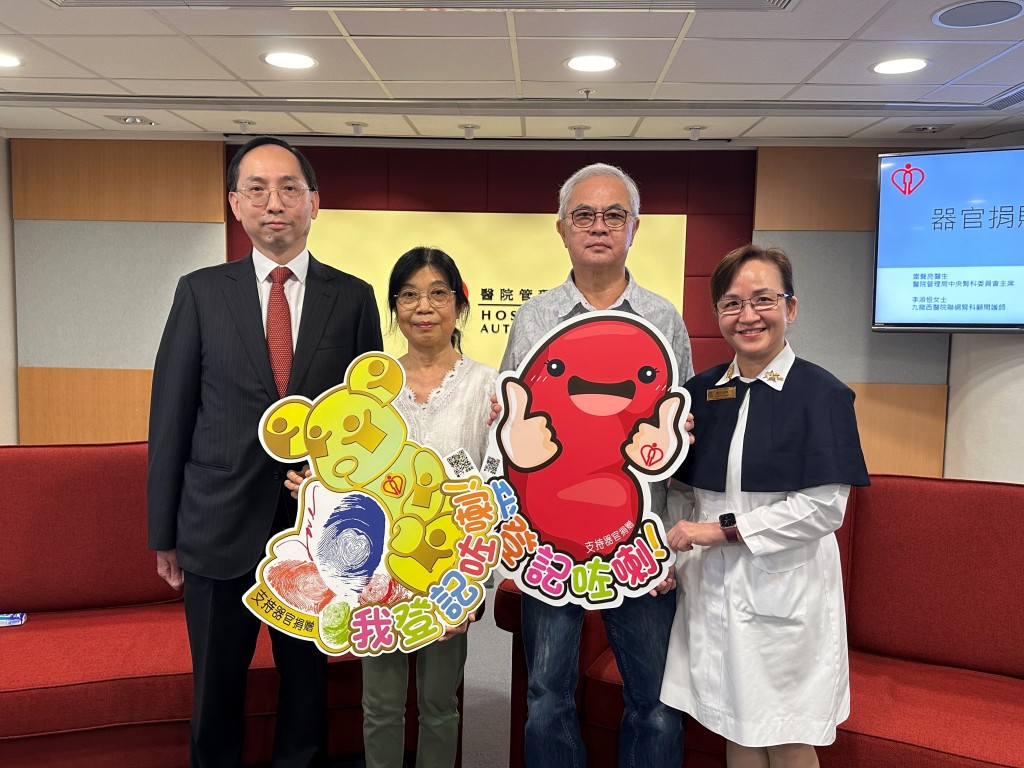

對於香港的捐贈率長期較低,雷聲亮認爲主要是由於香港屬華人社會,對「留全屍」的觀念較濃厚,且家屬很多時也不知道潛在捐贈者的意願。九龍西醫院聯網腎科顧問護師李淑恒呼籲,可透過「器官捐贈3S」,在社會建立支持器官捐贈的文化,包括於中央器官登記名冊登記捐贈器官的意願(Sign-up)、向家人及朋友分享意願(Speak-out),及鼓勵家人朋友支持器官捐贈(Spread-out)。

受贈者心懷感恩:我是代替他生存

儘管換腎距今已30年,生活回復正常,重投職場,更奇蹟般懷上第二胎,但陸少冰仍難忘當年需要持續洗腎的悲哀。對於有去世的捐贈者捐出腎臟,她一直心懷感恩:「我有生之年每日都會感謝他(捐贈者)和他的家人。」

陸少冰憶述,約30多年前患上腎病,當時每日需洗腎4次,半年後被逼辭去文職工作。她說,洗腎的日子維持近4年,其間生活「黑暗」,當時女兒年紀小,丈夫需獨力養家,經濟壓力大,自己卻連簡單的家務也未能完成,成爲家庭包袱,一度失去生存動力。其後接到來電,獲通知可換腎,改變了她一生,「有今天安穩的生活都是因為他(捐贈者),我是代替他生存,也從沒有忘記他給予我的東西。」

另一腎臟移植受贈者劉保財原在公立醫院病房任職病房助理,已換腎約10年。12年前,其腎臟指數不達標需「洗肚」,當時輪候遺體捐贈,醫生就建議考慮活體腎臟移植,但經檢查後發現只有女兒適合移植。劉保財心裏非常掙扎,因女兒當時年僅26歲,讓她捐腎感覺浪費,亦擔心她日後若有需要,身體只剩一腎。

經過長達一年半的身心評估,兩父女成功完成移植,劉保財得以重返工作崗位直至退休。他指,女兒術後康復理想,身體狀況穩定。他也得以重拾登山興趣,並能與一家人一起旅行。他強調,會好好保護及愛惜這個從女兒處得來的腎臟。

記者:蕭博禧

---

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ

最新回應