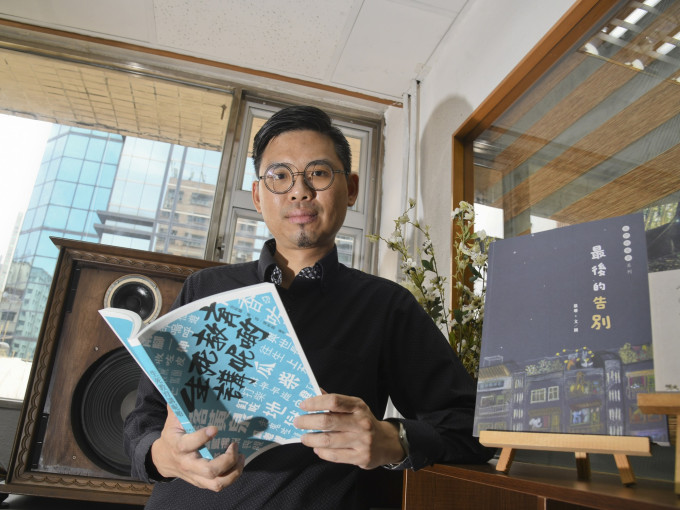

【專題】伍桂麟經營殯儀社企 推廣生死教育新一章

2021-05-24 07:43

一直以生死教育為念的伍桂麟,離開工作十一年的中大醫學院解剖室經理一職,也像經歷一次生離死別,「做決定前很不捨得,但當工作找到人接手,亦知道自己未來的工作安排後,就變得輕鬆了。」談生說死多年,在他眼中,生死議題從沒有人可妄稱專家,他也不例外,「我還有想做的事,有還想在一起的人,嚴格來說,我也怕死。」既然對死亡的恐懼源於懊悔,他決定豁出去,做無悔的選擇。以基層為念的殯儀社企「一切從簡」,就此誕生。 記者 郭增龍

伍桂麟在中大的最後工作天,是六月九日,但「一切從簡」的實體店,早前經已試業,選址在長沙灣政府合署對面的樓上鋪。社企扎根於此,除了租金相宜,也有地利之便,「對面(政府合署)是生死註冊處,在九龍新界辦喪事、出死亡證都要到這里。」

「一切從簡」的主業是殯儀服務,說穿了其實是在紅磡常見的長生店,想走新派殯儀的伍桂麟,來到文青小店林立的深水埗,也入鄉隨俗。店門一開,裝潢與擺設顯然是書店格局,遠處擺放的真空管音響,播放着以弦樂器演奏的古典音樂,十分文青,同時展現他渴望將生死教育滲入不同年齡、不同階層的意圖。即使打扮多新派,店內擺放的骨灰盅,總會有人忌諱,細心的伍桂麟將骨灰盅及棺材模型置於一角,並以窗簾半掩,避免附近住客通過店鋪的窗口窺見。

Band5生任遺體修復師

在香港,談生死教育的人甚少,由殯儀業界主講更是屈指可數。觸發伍桂麟思考生死的契機,由他昔日機緣巧合入職遺體修復師開始。

畢業於Band 5(第五組別)中學的伍桂麟,讀書絕對不是他的專長,會考除了美術科一枝獨秀,其餘學科只是低空飛過。勉強完成銜接學士後,他做過不同的短期工作,最後在親友介紹下,到殯儀館擔任遺體防腐學徒。

伍桂麟的工作,是看着死者生前的照片,將遺容盡可能還原至生前的樣貌。多年來經他修復的遺體過千,有因車禍變得面目模糊的,也有受盡病魔折磨的,縱然工作期間他能夠冷靜面對,但俯視死者、仰望生者之際,內心深處總是漣漪泛動,「每次完成工作,望着主家離開,我都有感受。」或許修補破損的遺體,的確可為親屬在瞻仰遺體一刻,得到一絲安慰,但伍桂麟漸漸感受到,喪親者的需要不止於此。

他其後帶着這份感觸,轉職至中大醫學院,看到大學缺乏捐贈遺體作解剖學習,甚至用上無人認領遺體,情況難言理想。伍桂麟於是從零開始推廣「無言老師」遺體捐贈計畫,過程歷盡艱辛,「我當時是孤軍作戰,自己想方法,身邊的同事都不看好,幸好上司一直給我機會嘗試。」他試過逐所醫院拍門,拜訪病人資源中心、腫瘤科、紓緩科,講解捐贈遺體的意義,又到社區中心、學校舉辦講座,高峰期一年七十個,結果中大遺體捐贈數字,由十年前的一年四個,增至今年的一百個。他自問以他的能力,經已做到盡,「或者需要交棒給有其他才能的後輩,行另一條路,才可以再創高峰。」

轉職中大 發起「無言老師」有成績

交棒固然是伍桂麟的渴望,但促使他離職的原因,是過去兩年發生在香港的社會事件。不知道是諷刺還是命運的安排,他在一九年及二○年先後獲選十大傑青及香港人道年獎,但他從未因此刻意隱藏個人政治取向,並深信其專業不受左右,「無論先人的政治立場如何,他的家人都可以很不同,遺體處理就像醫生一樣,不看立場,見到有需要,能力所及就幫忙,這是人性上的選擇。」

簡單不簡陋 平都可以靚

伍桂麟離職的消息一傳開,不少朋友都問他「去邊」,問的不是工作方向,而是移民到哪一個國家,他也坦白承認考慮過移民。以他的專業,要在另一個國家尋找工作,絕非難事,但他轉念想到,推廣生死教育多年,一旦離開香港,就難以發揮過去建立的人脈,貢獻社會。思前想後,他放下移民的想法,換來內心豁然開朗,並作出另一決定,就是放棄中大的優差,「既然我想過放棄所有事離開,也不知會留在香港多久,不如就及時行樂,用剩下的日子做最多的貢獻。」

早在伍桂麟仍於殯儀館任職時,已看到不少人因為對生死教育的無知,出現各種恐懼及不理性消費,「他們很驚做漏,結果做了很多不是先人生前想要的東西,我們叫『一切從簡』,內容可以簡單,但不可以簡陋,就算是平都可以是靚。」這種簡約,對生活拮据的基層尤其重要,家屬亦毋須抱着做漏做少的想法,自覺虧欠於離世至親。

轉介服務 助基層渡過難關

在伍桂麟眼中,身後事不止是殯儀服務,還有喪親者的情緒需要,「親人離世會帶來家庭結構轉變,基層的資訊少,不知道社會原來有不同的援助,如果我做喪禮的同時,為他們安排一些服務轉介,已經幫了一個大忙。」

伍桂麟建立社企不久,即有醫護、社工,甚至是骨灰盅供應商主動舉手幫忙,令他確信,過去十年建立的一切並無白費。移民的決定,令他有恍如生死的覺悟,沒有人知道死亡哪一天會到臨,伍桂麟自言怕死,因為還有心願未了,但他慶幸自己已經向着叫做無悔的終點,盡力奔跑。

《星島日報》

最新回應