黃子翔 – 鍾肇熙 不安的控訴|流水帳

2023-11-10 00:00

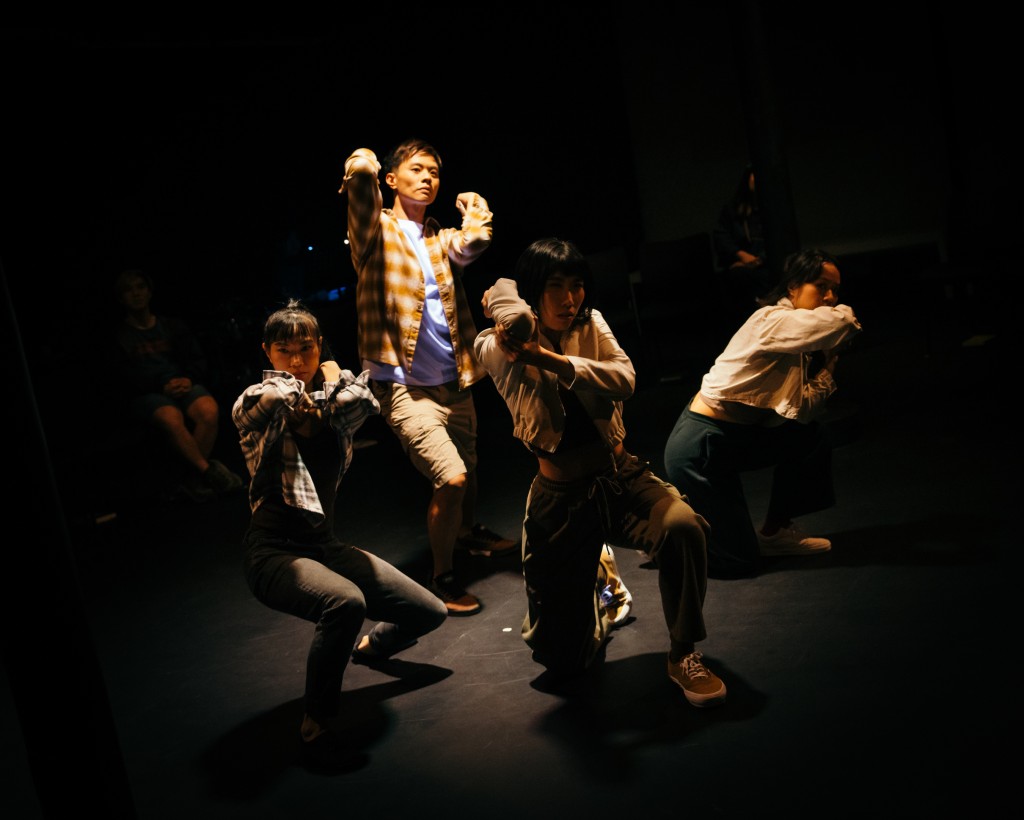

前進進戲劇工作坊「三年共桌」計畫之一《自我控訴》(導演不安版),早前上演,以2019年獲諾貝爾文學獎的奧地利作家彼得.漢德克(Peter Handke)劇作《自我控訴》的文本結構為基礎,通過集體編作,糅雜自身經驗與當代觀點。全劇由四位創作演員高棋炘、莫家欣、毛顯威、莫嫣,不斷向觀眾作出提問,又訴說個人故事,表現形式跟傳統戲劇不盡相同,「應該說,是跟觀眾溝通的方式很不一樣。」負責文本和導演的鍾肇熙說。

《自我控訴》|讓觀眾掉進陷阱

承接彼得.漢德克寫於二戰後的《冒犯觀眾》那種「說話劇」形式,《自我控訴》繼續破格,「不像我們平常進劇場看到的作品,有很清晰的事件、場景、人物、故事,反而強調語言本身便是行動。」一句說話,除了字面意思,還盛載很多訊息,「《冒犯觀眾》演員們不斷向觀眾提出尖酸刻薄的問題,你不必回應,劇本也寫明不是要跟觀眾直接對話,然而彼得.漢德克就是很聰明地預測到,每句說話會令觀眾產生怎樣的想法,於是在下一句話回應你的想法,觀眾無論如何都會掉進他設計的陷阱。」

鍾肇熙早年在演藝讀書時,已接觸彼得.漢德克的劇本,笑說當時不敢去碰,只是覺得好厲害,形式吸引。他後來負笈瑞士蘇黎世藝術大學修讀劇場構作,多了接觸德語戲劇,發現導演會大刀闊斧「改變」劇本,劇本成了導演想表達內容的工具之一,配合演員、燈光、布景等等,跟劇本比重同樣重要,也漸漸重新浮現演繹彼得.漢德克劇作的念頭。

《自我控訴》|反照社會問題

鍾肇熙說,彼得.漢德克筆下文字,跟語言(德文)很有關係,這次翻譯成廣東話,當然極有挑戰性,他不諱言原文有兩點很難複製,首先是以「我」作為主語成了句子開頭,另外都是過去式,如果直接翻譯成中文,是有點尷尬,然而懂德語的他,覺得了解套路便好,不會搬字過紙,「最重要是利用文字引導觀眾玩遊戲。」於是他在原文那四十段文字中,整理出不同題目,然後以彼得.漢德克的方式,重新寫出他覺得有意思、有感覺的內容,「跟香港以至自己成長經驗有關,也有演員自身的故事。」《自我控訴》的「控訴」,還有「告白」、「認罪」等意思,「這套戲表面上說自身問題,其實還道出社會問題,即是自我身份怎樣逐漸被社會影響、建構。」他也在原劇的框架下,探討劇作家沒有探討的東西,譬如家庭與自己的關係,「嘗試作出補完。」

既然是「導演不安版」,導演有甚麼不安?「不安來自很想在社會中展現自己的獨特性,同時擔心會令別人不喜歡自己,甚至傷害了別人。」說穿了,是社會制度規範,令自己產生不安和恐懼,做自己原來要承受很大的壓力,「我到現在仍然不安,這種感覺難以擺脫。」

文:黃子翔 圖:前進進戲劇工作坊、黃子翔

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ

最新回應