藝術x科技|當藝術與科技和解 是激發新思維?還是人類被取替?

2022-08-25 00:00

近年藝術科技(Art Tech)發展迅速,常見的如以擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)技術,以及利用AI繪畫工具自動生成美輪美奐的畫作,還有NFT、元宇宙等的流行,香港跟隨全球步伐,這些都已漸被廣泛應用於藝術界別及商業上,像現正於太古廣場舉行的《Orbstellar Metaspace》展覽,以及有銀行邀來新媒體藝術家利用AI繪畫作推廣等,當中的策劃人如何在這股科藝潮下,取得藝術及商業間的平衡?

撰文:Avis

圖:Gary Tsai、受訪者提供在太古廣場L1層的某大型鋪位內,正舉辦一場《Orbstellar Metaspace》沉浸式藝術展覽,通過AR及VR裝置、聲音和影像等,引領參觀者在互動過程中,進入充滿官能刺激的星空體驗。展覽由新媒體藝術團隊XCEPT策劃,該團隊去年已在香港帶來首個沉浸式宇宙藝術展覽,他們過往的作品亦曾獲海內、外多個設計大獎,包括德國紅點、意大利A' Design Award及DFA亞洲最具影響力設計獎等,於本地新媒體藝術創作中,具有相當的知名度。

以科藝突破限制

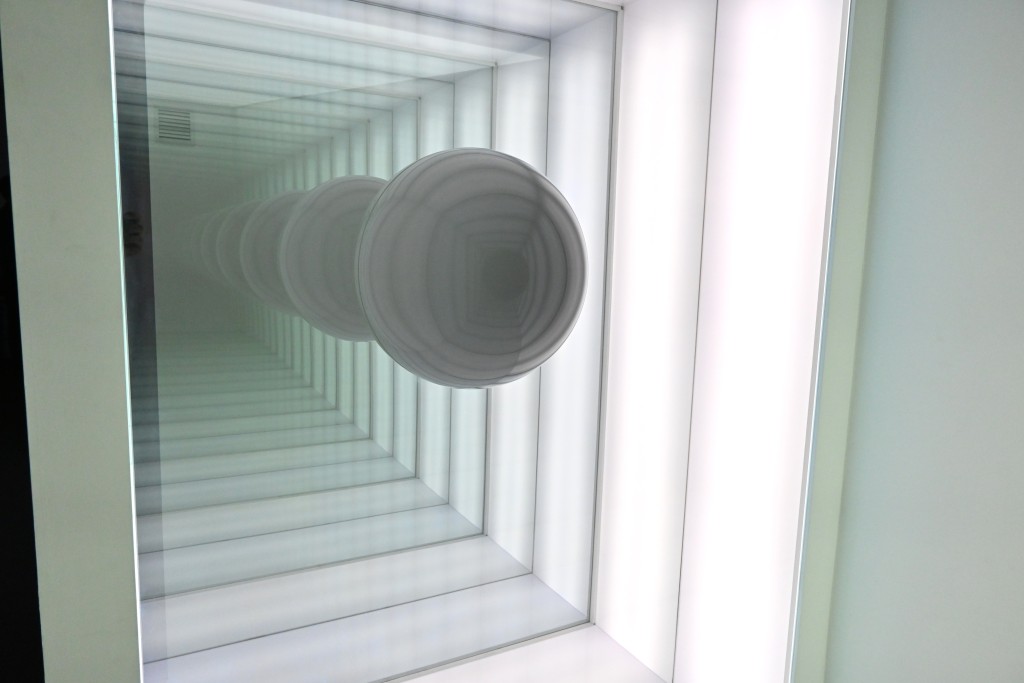

走進充滿太空感的《Orbstellar Metaspace》展區,一台機械臂正忙於製作NFT金幣,參觀者以手機掃描二維碼並填寫姓名和喜好,即可通過裝置建構屬於自己的星球,並獲得你所設計星球的實體NFT金幣。旅程由進入中庭開始,坐上太空椅,飛越星際,登陸在某星球上,操控機械人探索四周。繼而進入重點區域Metaspace Galaxy,在各種科藝裝置、聲音和影像的營造下,身體彷彿與宇宙融合,穿越配上激光效果的暗黑隧道Black Hole,到達由多組LED熒幕與鏡子打造的銀河,看着物轉星移,最後由White Hole返回地球,盡頭的鏡中藏有如無窮盡的懸浮球體……整個旅程,就如一場科藝實力的展示場。

對於今次與太古廣場合作,XCEPT的創辦人及創意總監張瀚謙表示,展覽取「Orbstellar Metaspace」為名,而不用時下流行的「Metaverse」或「元宇宙」,是有感現時大家對這些概念的吹捧,又或對NFT的商業炒作,已有點過了頭。他希望是次展覽能回歸藝術對人的探討:人與宇宙的關係,科技的採用只為打破觀能上的限制,「今次展覽着重宇宙的美學,而不是科技的表現。」事實上,他們的野心可能更大,想藉此帶出更深層次的內觀宇宙。不少研究已指出,大腦錯綜複雜的神經元,跟宇宙所呈現的星系組成其實極相似,他們為了是次展覽亦特意從NASA(美國太空總署)網站收集了大量數據,通過浸沉技術,將人與宇宙連結,讓人回歸宇宙母體。

《Orbstellar Metaspace》

日期:即日(8月25日)至10月9日(日)

時間:11:00am至9:00pm(星期六及日10:00am至9:00pm)

地點:太古廣場L1層100A號舖

網頁:http://www.pacificplace.com.hk/zh-hk/entertainment/happenings/orbstellar-metaspace-2022

人類是創作靈魂

科藝發展的另一議題,便是AI人工智能繪畫程式的湧現。新媒體藝術家朱力行及藝人陳凱琳,最近便獲中銀香港邀請,合作利用AI繪畫程式「Midjourney」,製作了三幅畫。畫作先由陳凱琳配合「Beyond Digital數碼智慧」、「Beyond Green綠色生活」及「Beyond Border跨境機遇」三個主題,將個人對這些主題的想像,化作文字,「Midjourney」即會根據文字的描述繪製畫作的初稿,再由朱力行為畫作潤飾及昇華,最終成為三幅分別名為《四時樹之晨》、《四時樹之夏》及《四時樹之南》的畫作,當中的晨、夏、南,在四時、四季及四向之中都象徵開始,有上升的意思。

「現時AI已強大到只要輸入文字形容,就可自動繪出畫來。」朱力行坦言最初曾擔心需要與AI互相競爭,現時則會認為AI是好助手,包括可彌補他最不擅長的繪畫工作,「例如指令AI以吳宇森、莫奈的風格描繪香港,它即可快速的繪出一千幅畫,不會攰也不會投訴。」在這場人類與AI的競賽中,他認為人類只要保持領導角色,便不怕被淘汰,「在創作過程中,也曾思考過AI是否會取替人?其實不是,現階段AI只能模仿,人類始終才是創作的靈魂。」

朱力行稱,借助AI還可為藝術實踐帶來更多的可能性,像今次他除使用「Midjourney」繪畫程式,還借用了四元樹數據處理法「Quadtree」製作畫的邊框,為畫作「增值」,帶出萬物自身的不斷演變、多元及無盡的理念。關於科藝的大量應用,如何在藝術及商業中取得平衡?朱力行認為,像今次銀行主動邀請他們合作以AI藝術作推廣,這將有助引領大眾踏足新的藝術領域,「藝術本身沒有一套標準,加入不同人、物及想法,可衝擊出不同的新穎作品,而每一項作品,都將會是一次新的驚喜。」

立即下載 | 全新《星島頭條》APP : https://bit.ly/3yLrgYZ

最新回應