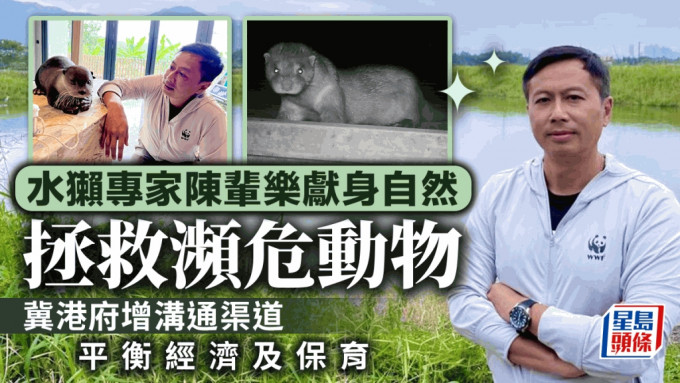

每日杂志‧人物志|水獭专家陈辈乐献身自然 「发功」拯救濒危动物

2023-12-11 09:45

「北部都会区」是特区未来重点基建,惟保育团体担心重量级发展计划,将破坏仅存于米埔自然保护区等湿地的欧亚水獭种群生境。本身是水獭专家的世界自然基金会香港分会(WWF)保育总监陈辈乐,发现过去一世纪以来,本港水獭的数量及分布出现巨变,由昔日曾栖息维港,到今日仅馀单位数字,反映城市急速发展对水獭带来的灭绝威胁,水獭前景「岌岌可危」。陈辈乐是罕有具备保育海南长臂猿等多种濒危物种的港人专家,他相信,在经济发展与生态保育中能取得平衡,盼当局增加沟通渠道,一起保育及拯救水獭。

上届政府提出发展「北部都会区」,计划在南生围、三宝树和蚝壳围增设湿地保育公园,惟政府早前公布的《北部都会区行动纲领》,仅提及发展三宝树湿地公园,令公众质疑「走数」,保育团体更担心工程开展,危及现时后海湾一带,包括米埔自然保护区、湿地公园及私人土地的水獭生境。在本港出现的欧亚水獭,属国家二级重点保护野生动物,陈辈乐直言,水獭已面临灭绝危机,当局急需保育米埔自然保护区以外,有水獭出没纪录的新田及蚝壳围一带湿地。

米埔是候鸟迁飞重地,亦是水獭种群仅存的栖息地。近日国际自然保育期刊《Oryx》刊登,由陈辈乐及嘉道理农场暨植物园自然保育主任许家耀进行的本港水獭种群数量研究,发现由1890年至2020年的130年间,本港水獭数量及分布出现重大变化,由1898年首次录得现身中环,到南丫岛、大屿山、大围、屯门及香港仔都有记录,即使1930年代后数量下降,仍能于维港、赤柱及浅水湾泳滩浮台发现水獭的身影。

陈指,水獭是水陆两栖动物,活动范围广,可栖息淡水陆地及海岸,惟夜行习性行踪隐秘,极少曝光。至1960年代,水獭徘徊灭绝边缘,米埔及后海湾湿地成为最后栖息地,80年代更被认为已绝种,直至90年代才再被发现。

米埔自然保护区成「最后乐土」

每个时代都总有有心人,千禧年代一位香港大学博士研究生进行水獭研究,捡取后海湾一带的水獭粪便样本进行脱氧核醣核酸(DNA)化验,最终确认到最少7只水獭仍然存活。陈指,研究结果确认水獭数量极少的不幸事实。WWF自2021年起与嘉道理农场暨植物园合作研究水獭,透过放置红外线相机,及采集水獭粪便样本,追踪本港水獭生存情况。去年10月,陈辈乐上任WWF保育总监,继续推行该项水獭研究项目。早前红外线摄影机,更拍到水獭妈妈与年幼水獭的画面,反映本港的水獭种群能够繁殖后代。该研究预期明年完成,但陈指初步只能确认数只水獭,情况绝不乐观。

陈辈乐是世界自然保护联盟水獭专家组东亚协调专员,自2006年于云南、广东、广西及海南岛等地研究水獭,曾于2016年在云南拍摄到中国第一张亚洲小爪水獭的照片,又协助海南岛成立全国首支水獭监测队。他指,香港的水獭对人为干扰十分敏感,面积380公顷的米埔自然保护区虽是水獭「最后乐土」,但不足以维持一个水獭种群的生存,水獭会长途迁移觅食及找寻领地,踪迹遍及整个后海湾,包括米埔、新田、落马洲、蚝壳围、南生围及丰乐围的鱼塘及湿地。

随着北都的发展,陈指现时水獭栖息地已出现各种不同形式的人为干扰,担心未来工程正式开展,影响更严重。他提到,若有意见认为发展部分湿地不会影响水獭,是没有科学理据。他称,现时政府以有急切需要为由更改原有计划,担心开了不良先例。他指,建筑师及规划师等专业团体,近月频频到米埔保护区考察,了解怎样减少工程对湿地的影响。他指,本港水獭前景岌岌可危,并以90年代当局整治新界河道为例,石屎工程拉直河道治水患,但破坏河床生态,若当日施工前能让保育团体提供意见,情况可能改写。

平衡经济发展与生态保育

现年51岁的陈辈乐,1996年大学毕业后加入嘉道理农场暨植物园工作,千禧年代关注保育本地淡水鱼类,其后从事内地保育工作,战绩彪炳。他自2003年起负责属全球最珍稀灵长类动物——海南长臂猿的保育工作,并于2006年担任海南鹦哥岭国家级自然保护区的特别副站长逾10年,是罕有具备保育多种濒危物种的港人专家。

皮肤黝黑的陈热爱动物及大自然,谈起当年深入原始森林的「人在野」考察工作,他兴致勃勃。他忆述,当时平均每年留在内地150日,最难忘住在鹦哥岭原始森林3个月,「瘦了20磅」,经常与当地人住在无电、无厕所的少数民族村落,其后又于中越边境交界山区,重新发现一种以为已绝种的「东黑冠长臂猿」。那时候内地重发展、拼经济,「发展才是硬道理」成为主旋律,当时陈辈乐于鹦哥岭成功开导村民放弃狩猎、伐木及用毒药捕鱼,以保育原始森林。他称赞内地市民的保育意识已大大提高。

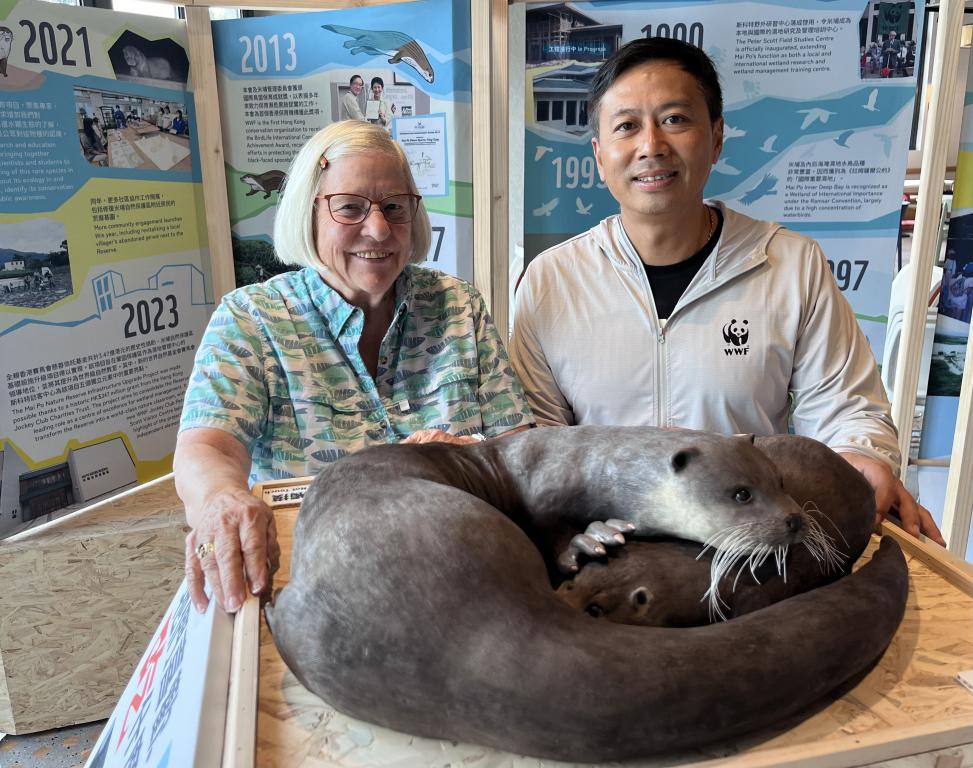

疫情期间,陈辈乐与团队回港投入保育水獭的工作,笑言「要重新认识主事官员」。香港正值多项基建动工的大时代,陈辈乐忧虑北都建设对水獭带来灭绝威胁,早前陈带同美国水獭专家Nicole Duplaix巡视米埔和后海湾一带的河流,发现水质污染严重,但他相信经济发展与生态保育之间能够取得平衡,盼当局于制订工程阶段时与保育团体多作交流沟通。他自言,「过去在内地成功拯救不少珍稀动物,希望一身武功可助保育香港仅存的水獭。」

修读冷门「动物学」 感激身边人支持

半生从事保育工作,陈辈乐曾住进原始森林,他指童年时已喜欢小动物,感谢中学时期的启蒙老师,更感激父母支持,让他在大学修读极冷门的「动物学」,圆满心愿。

说起饲养小动物的往事,他十分雀跃,「童年时曾饲养仓鼠、小兔、小鸡、小鸭、鱼和乌龟。」升读圣类斯中学后更大开眼界,他称,当时该校的生物科老师鲍嘉天神父,于校内设置被学生称作「蛇房」的两栖爬行动物室,饲养蛇、蛙、蜥蝪,甚至青竹蛇及「饭铲头」等毒蛇,令这位「中一仔」十分向往,其后他自荐协助养蛇喂蛙,终如愿加入「蛇房」。

鲍嘉天神父是本港两栖爬虫研究专家,课后他会带学生到野外考察,寻找夜行动物。陈忆述,最难忘80年代替神父到大屿山捉蛇,那时大屿山如同山旮旯,坐巴士到中环乘渡轮后要再转巴士,频扑劳顿。他从那时起开始带蛇、蛙和蜥蜴回家饲养,虽然父母开明,但他指仍要花点时间游说。他透露,在饲养期间更曾发生走失蛇事件,最终于父母房中寻回,虚惊一场。

陈其后到英国升学,发现伦敦大学开设极度冷门的「动物学」,他认定自己修读动物学的志向,便写信给父母表明心迹,幸得父母谅解同意,当时自己是唯一修读该科的华人。他毕业回港从事保育工作,常常穿短裤及拖鞋外出,他忆述,当时祖父看到他轻装上班甚为疑惑,要解释一番。他说,至今仍感激父母,让他选择及从事喜爱的学科和工作,盼未来学以致用,继续守护更多受生存威胁的动物。

记者:关英杰

--------------

《星岛头条》APP经已推出最新版本,请立即更新,浏览更精彩内容:https://bit.ly/3yLrgYZ

最新回应