每日雜誌|增場域特定作品 打造大型戶外藝術節 業界倡以政策鼓勵私企參與

2024-03-07 08:00

Chubby Hearts Hong Kong在港落幕,成功吸引群眾和旅客「打卡」,並跟隨快閃活動「追心」,但當中的藝術性一度被質疑。撇開作品本質,多位藝術界人士建議,本港增加更多場域特定(site-specific)、具深度的公共藝術作品,除了邀請合適的外地藝術家來港創作,也可發展為大型戶外公共藝術節,讓本地藝術家參與其中;長遠則可參考外地,以政策鼓勵私人項目按一定百分比的成本購置或設置公共藝術作品,以藝術說好香港故事。

公共藝術的定義廣泛,可以廣至擺放在公共空間內的藝術作品或公眾的藝術表現,也可以是將代表該人、事、物的傳統和突出之處等概念化,融入建立新空間和再造舊空間。同一件作品,有人認為是商業推廣而非藝術,但也有人從中感受愛和浪漫;熱鬧過後,如何將有關影響延續,甚至做得更好?

做有深度創作 啟發更多思考

香港中文大學藝術系副教授譚偉平說,打造文化之都的形象,需要中長期的公共藝術發展計劃,「現時像想到行銷點子就做一次短期宣傳活動,建議可以同時在其他地方設置多幾件具代表性的作品,展示的時間再長些,打造成『公共藝術節』。」

浸大視覺藝術院研究助理教授方敏兒認同,香港可以舉辦大型的戶外藝術節,展示巡迴展覽的外地作品,以及本港場域特定(site-specific)的藝術品,「同一主題下有外國和香港的作品,有些長期展示,有些短期展示,每隔一段時間替換會較有趣。」她提到,香港適合擺放場域特定作品,值得多花時間做較有深度或者研究型(research-based)的創作,令市民和環境互動,啟發更多思考。她說,本地藝術家如陳惠立、伍韶勁 (Kingsley Ng)與楊嘉輝(Samson Young)等也有不少該類大型創作。

邀外地及本地藝術家參與

她舉例,美國芝加哥千禧公園既是熱門旅遊景點,齊集眾多行內認可的作品,例如藝術家Olafur Eliasson的巨型藝術雲門(Cloud Gate),以及西班牙藝術家Jaume Plensa的皇冠噴泉(Crown Fountain)。前者以不銹鋼板製成的光滑鏡面,讓市民在任何角度都可看見自己和城市的輪廓;後者將1000位當地市民的面孔投射在屏幕,噴泉由人臉的嘴中噴出,每逢夏天吸引小孩聚集嬉戲。兩者均適合「打卡」,亦與當地市民和旅客有深度互動。

本身是獨立策展人的方敏兒,長年與藝術家打交道。她指,香港戶外環境有維港、有自然環境,也有高樓大廈,對外地藝術家具吸引力,要邀請他們來港製作場域特定作品,需要提出新的可能性,「近年盛行的跨界別合作,可以邀請本地不同界別的學者和專家,可能是社會學、科學、機械人學或音樂等,提供香港才有的特別元素,讓藝術家加入作品當中。」

譚偉平也說,藝術家不只為金錢,要吸引他們來港創作,視乎如何發出項目邀請,「要找到其創作題材與香港的連結性,若藝術家專門做水域的邊界線,可以邀請對方來港挑戰香港的水域。」事實上,本月底起登場的「藝術@維港2024」便有相似的模式,由康文署藝術推廣辦事處(APO)等邀請日本知名藝術團隊「teamLab」打造光影展覽,展示數百個發光彩蛋,當中部分設置在海面上,對teamLab而言也是新的技術挑戰。

引入外地作品與推動本地藝術發展並無衝突,譚說,可利用外國藝術家的名氣,提升本地藝術家的曝光率,舉例韓國有藝術館在世界級藝術家Andy Warhol的作品旁邊,擺放當地藝術家的作品,「沒有吹捧誰較厲害,把本土文化並排,相得益彰。」

較難要求財團主動推廣藝術

長遠而言,或需要有相應的公共藝術政策和藍圖。香港恒生大學藝術設計系系主任、博物館諮詢委員會藝術專責委員會主席許焯權教授,在2003年受藝發局委約,撰寫本地公共藝術研究,當中不少觀點至今仍然適用。報告提到,完善的公共藝術政策可以吸引本地專家和私人界別投資,增加吸引旅客觀光的優勢,也能增加社區參與,以及為未來創造文化遺產。

報告也比較了東京、新加坡、紐約及台北的公共藝術政策與實踐,其中提及紐約在1983年開始實行「百分比藝術計劃」,規定城市的公共建設必須提撥1%的工程款項,購入或設置公共藝術作品,台北也在1992年設立相關條例。

20年過去,許焯權認為,藝術推廣辦事處已做到於政府範圍內設置公共藝術作品的角色,但建議可推出針對私人項目的百分比藝術計劃,以政策鼓勵私人發展商在規劃上加入藝術元素。譚偉平也坦言,在市場主導的環境中,較難要求商業機構主動協助推廣藝術,「除非他們認為也是社會義務的一種。」他提到,若政府有鼓勵性的優惠或回報,相信財團會推動得更落力。

許焯權說,成功的公共藝術作品,應具備好的質素,能帶動市民的討論和正面參與。他指,公共藝術有多種形式,甚至可從公共設施如地磚、路燈和長椅等入手,多花心思也可成為藝術品。他強調,藝術作品可以是宣傳香港的手段,「但注意需要『說好香港故事』,不要變成『說好其他故事』。」

特色景點推文化藝術品牌 帶動保育及活化

新一份《財政預算案》指,會繼續加強本地特色景點和旅遊活動,推行受歡迎的創意文化藝術品牌項目,並點名西貢海藝術節。事實上,該藝術節是近期本地公共藝術項目的成功案例,策展人認為,同類模式可以應用在本港其他村落,以藝術作媒介,帶動保育和活化。

旅遊事務署在2019年起以為期三年的先導計劃形式作公開招標,邀請策展團隊在西貢鹽田梓推行包含藝術、文化、古迹及綠色旅遊的項目,第一期由組織「文化葫蘆」投得,而2022年至2024年的第二期項目由鹽田梓擴展至毗鄰島嶼橋咀洲、滘西洲和糧船灣,由「一口設計工作室(One Bite Design Studio)」中標。

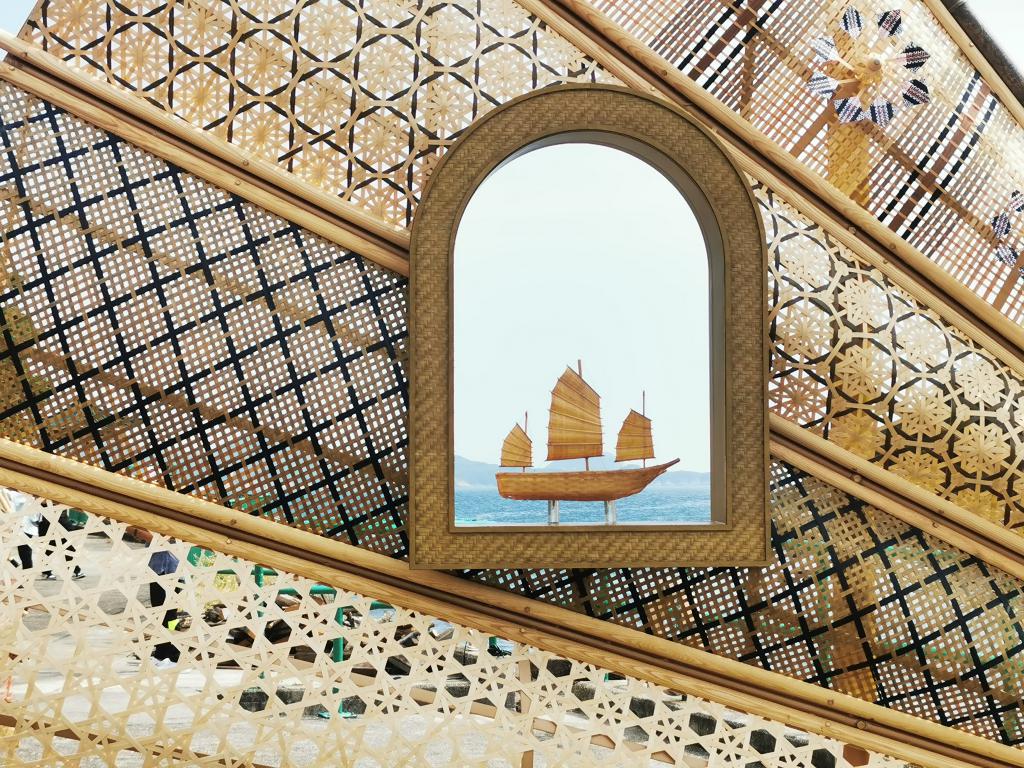

一口設計工作室聯合創始人張國麟分享籌備藝術節的經歷,強調重視與當地的連結,團隊多次到島上視察,也找來村長、村民和熟悉當地的學者,了解西貢島嶼的前世今生,以及昔日香港的人文故事。制定主題後,團隊邀請合適的藝術家參與,帶領他們實地走訪研究,深入與村民交流,將故事製成藝術作品,例如有竹藝家向村民學習編製漁網,製成名為《帆》的大型竹藝作品。

張和團隊不只需要與藝術家、村民和政府部門協調,還需要運輸及安裝作品、安排街渡,乃至策劃體驗活動等。以今年1月中剛結束的第二屆西貢海藝術節為例,團隊在西貢市、鹽田梓、橋咀洲、滘西洲及糧船灣展出18件藝術品,短短兩個月內舉辦了99個工作坊和體驗活動,並設420場導賞團。

活動期間,逾150位藝術節大使和40位村民大使在島上為參觀者解說。藝術節大使需事前參與工作坊和考察,認識各島嶼和藝術品;村民也受薪成為大使,在藝術節當值與參觀者互動交流。張國麟坦言,標書只要求有足夠人手營運活動,但他和團隊想做得更多,「我們希望以藝術為媒介,讓更多人知道這個地方的人和故事,讓這裏出現更多可能性。」

藝術節也為島嶼帶來較長遠的影響,已停駛20多年的糧船灣和滘西村街渡,在團隊、香港地質公園和旅遊事務署向運輸署爭取,並有營辦者有興趣下,如今在周六、周日和公眾假期重啟,村民不再需要付高價包船或乘坐快艇,也能常常回家;已荒廢的糧船灣公立學校籃球場,因是擺放作品的選址,經政府部門協助修復後,成為村民可使用的公共空間。

他不諱言,若藝術節是私人項目,相信未必能做出如今的效果,難題也會更多,「政府在過程中的態度是開放的,願意一起去試驗。」

用藝術訴說本地情懷和歷史,對喜歡深度遊的人而言,或比轉瞬即逝的噱頭更具吸引力。張國麟指,本港有不少適合應用同類模式的潛在區域,例如沙頭角和荔枝窩等,具歷史價值,也是政府有意打造的旅遊景點,「可以通過藝術保育和活化香港。」

記者:林家希

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ

最新回應