科學館歷史博物館齊展出載人航天成果 運載火箭返回艙矚目

2023-11-30 17:15

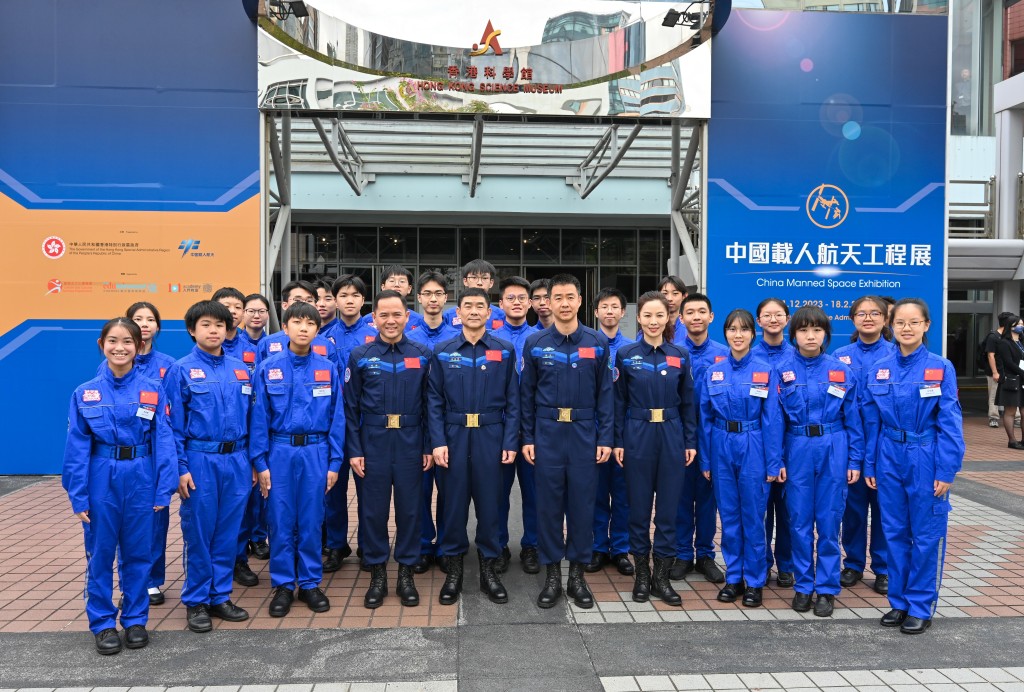

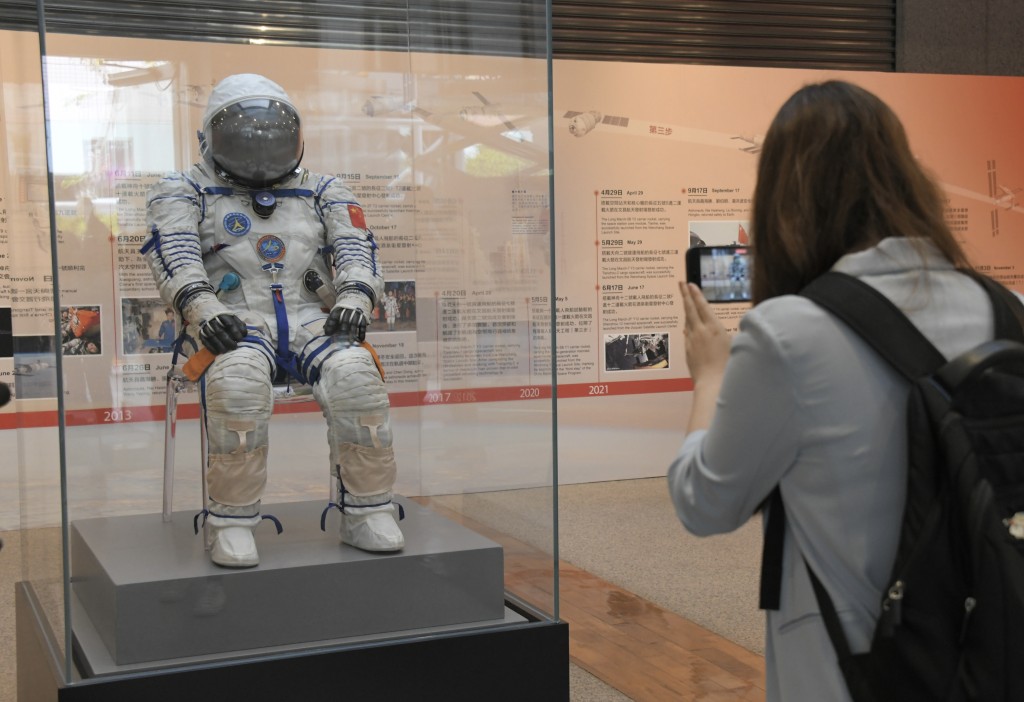

航天員訪港掀起航天熱潮,「中國載人航天工程展」將於明日(1日)起至明年2月18號在香港科學館和香港歷史博物館展出,展示載人航天工程的成果。兩大展區展出近30 組展品,包括神舟13號載人飛船返回艙、艙內航天服、空間站模型,多支火箭的模型如長征2號F、長征7號、長征5號B運載火箭,以及新一代載人飛船及月面着陸器的模型等。

政務司司長陳國基今日(30日)在香港科學館舉行的揭幕儀式上表示,展覽全面並有系統地回顧中國載人航天工程三十年來自信自強、奮鬥圓夢的歷程,冀可啟發香港市民,尤其是青年對航天科技的興趣,打好創科知識根基,努力追逐航天夢。陳國基又指,國家正在進行的第四批預備航天員選拔工作計劃,也有香港地區的載荷專家進入選拔最後階段,可見國家對香港的重視和肯定。

回顧中國載人航天30年來奮鬥歷程

位於香港歷史博物館的展區以中國載人航天發展史為主軸,回顧中國載人航天30年來奮鬥圓夢的輝煌歷程;而香港科學館的展區則展示工程方面的成就,以及對未來發展的展望。

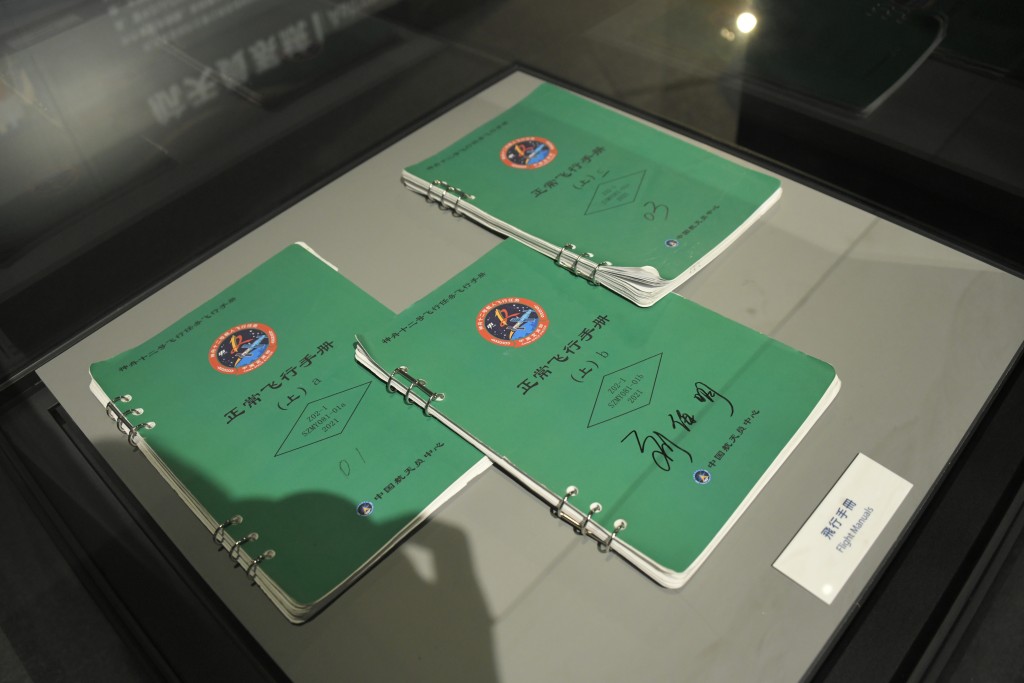

香港科學館館長(展覽更新)殷翠荷介紹今次展品都由中國載人航天工程辦公室提供。展覽的重點展品包括重達3噸的神舟13號載人飛船返回艙實體,航天員王亞平、翟志剛及葉光復曾搭載此返回艙返回地球,觀眾亦可在返回艙表面看到被燒焦的痕跡。另一必看展品是神舟10號的艙內航天服,觀眾可360度欣賞航天服的細節。展區內亦有播放一段今年10月神舟17號航天員拍攝的神舟16號飛船返回地球的影片,該片是首次向公眾展出;去年6月培僑中學學生陳蔓琳寫給中國空間站內航天員陳冬的信件及陳冬的回信亦有展出。

展期長達2個半月 加深公眾認識

香港科學館總館長李為君表示,航天發展不只有關科技的事,亦離不開歷史發展,冀通過兩個展覽全面地展示中國航天工程的發展。他表示今次的展品是繼2月在北京航天展後首次展出,可看出國家對香港的認同和重視。他亦指,指過去在港舉辦的航天展最長只有約半個月,今次展期長達2個半月,是香港展期最長的航天展,在展期內計劃舉辦講座及工作坊等活動加深觀眾對航天知識的了解。他表示預計能吸引26萬人次參觀,希望展覽能成為青年了解航天的起步點,而後可裝備自己為祖國貢獻。

記者 郭穎彤

---

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ

最新回應