首3季網上投資騙案創新高 七旬婦被騙2700萬「棺材本」 13歲女童失零用錢

2023-11-17 00:01

警方於今年首3季接獲逾3,500宗網上投資騙案,損失金額多逾21億元,兩者數字均創歷史新高。不少受害人收到騙徒的「白撞」訊息,未幾被游說參與虛假投資計劃,或被假冒政府官員及股評人等公眾人物開設的社交平台專頁吸引,繼而獲邀加入通訊群組接收投資貼士,最終被哄騙投入大額資金而受騙。當中有七旬婦人被假冒駐港部隊的騙徒詐財2,700萬元「棺材本」,亦有13歲女童被騙4,000多元零用錢。警官指出,受害人不分老、中、青,亦有專業人士,由13歲至80歲不等,騙徒可謂大小通吃。

警方發現今年1至9月網上投資騙案升幅顯著,共接獲3,523宗,較去年同期上升1.6倍,損失金額亦創新高,多達21.3億元,佔整體網上騙案數字逾5成半,比去年同期亦急升2.2倍,宗數及金額皆是有紀錄以來新高。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司陳純青在記者會表示,今年第3季網上投資騙案當中,有近6成是聲稱投資本地或境外證券,3成涉及虛擬資產,騙徒通常發放「白撞」訊息結識受害人。其中有6成案件受害人透過WhatsApp訊息接觸到騙徒,透過Facebook廣告詐騙而加入投資群組則佔兩成,其餘是透過其他社交平台、約會軟件及即時通訊軟件,「絕大部分受害人會被游說參與一些並不存在的投資計劃。」

此外,陳純青指騙徒亦會假借公眾人物、政府官員、股評人、藝人、KOL(網紅)等名義開設社交平台專頁,甚至刊登廣告,訛稱有投資內幕消息,以吸引受害人加入通訊群組接收所謂投資貼士,「起初得到少許回報,後來投入大額本金後想套現時,假平台服務員不斷要求受害人繳交高昂的手續費、稅款、罰款,甚至聲稱是系統故障拖延付款,受害人最終蒙受巨額損失。」

至於損失金額最多的案件,為一名70歲退休婦人,她於去年11月在即時通訊軟件收到自稱駐港解放軍男子的「白撞」訊息,經多次虛寒問暖成為網友,騙徒誘騙她到虛假網上投資平台投資內地股票,由去年11月至今年6月合共轉帳73次、共2,700萬元到本地不同銀行戶口,過程中曾賺取1,000元回報,但她嘗試提取資產時,騙徒以不同理由拒絕,其後她將事件告知兒子,始驚覺被騙。

年齡最小受害人是13歲女童,她於今年8月在社交平台認識自稱投資專家的騙徒,不久受騙投資「高回報投資計劃」,透過電子支付工具分5次轉帳4,540元予騙徒,及後無法與對方聯絡,遂告知父母,一同到警署報案。

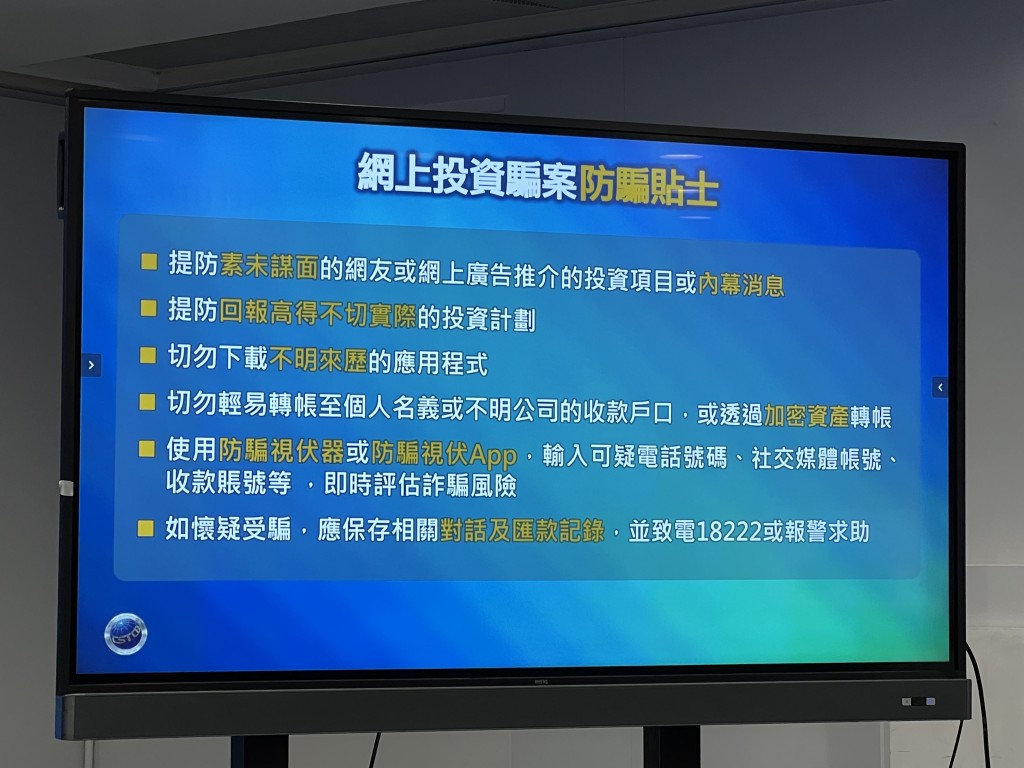

任職文員的受害人陳小姐(化名)透露,今年8月在社交平台見到以本地股評人為圖的廣告,內容是招募學員及分享投資心得,因有興趣了解而加入名為「鴻運當頭」的WhatsApp投資群組,後來「群組助理」J小姐接觸她,並介紹聲稱投資專家「劉老師」,對方隨即游說她加入「南向聯合」App投資H股,最終令她損失49萬元。惟對方食髓知味,指她已認購200萬元新股,必須付款,深感可疑下透過警方「防騙視伏器」輸入「南向聯合」查核,結果顯示是紅色,始知受騙而報警,「呢個世界無咁大隻蛤乸隨街跳!」

陳純青總結,網上投資騙案的受害人包括老、中、青,年齡介乎13歲兒童以至80歲長者,亦有醫生、教授、測量師、會計師及投資顧問等專業人士,故此任何人均要時刻提防騙案。

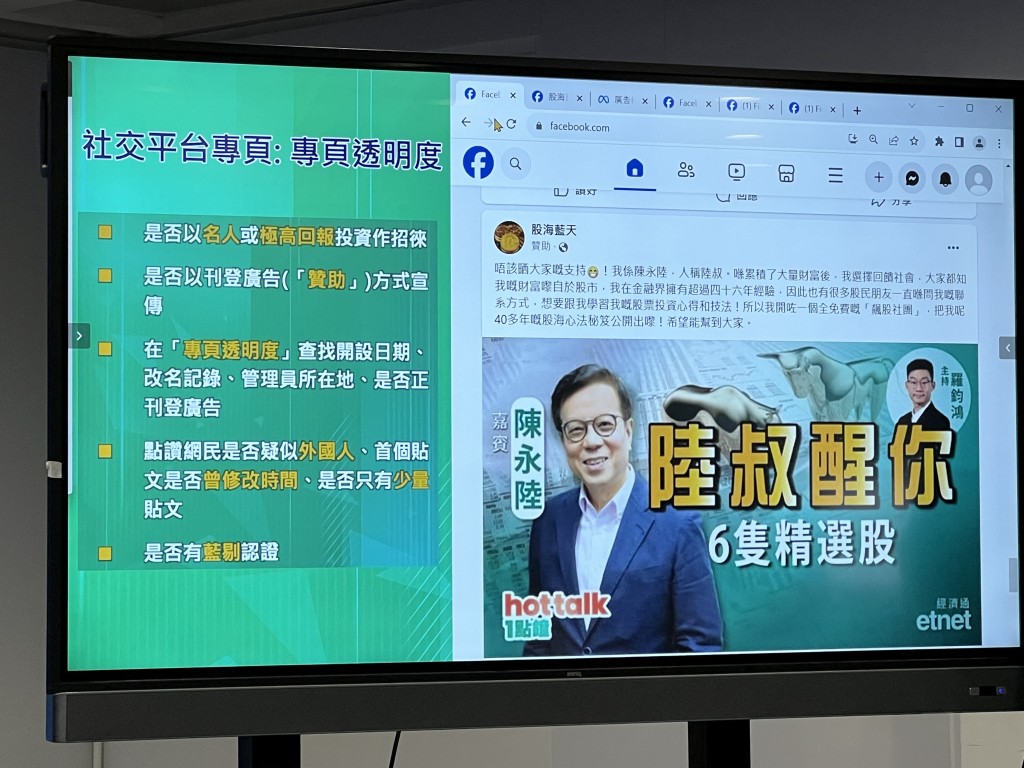

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組高級督察陳智穎補充,不少網上投資騙案的騙徒會透過Facebook建立專頁,並以廣告形式向市民宣傳詐騙投資群組及虛假網站,市民可以在「專頁透明度」一欄檢查,察看是否以名人或極高回報投資作招徠、是否以刊登廣告(「贊助」)方式宣傳,亦可查找開設日期、改名記錄、管理員所在地、是否正刊登廣告、點讚網民是否疑似外國人、首個貼文是否曾修改時間、是否只有少量貼文及有否顯示「藍剔」認證。

通訊軟件群組方面,陳智穎稱可留意有否發表名人影像和聲音以增強說服力(利用Deepfake深偽技術),以及會否有多名組員使用相同頭像、群組成員是否一致地吹捧投資專家或老師、推薦細價股、邀請下載投資App(手機應用程式)或平台開戶小試牛刀等;騙徒亦會用以虛假網站發表「高回報」的金融產品。市民可透過域名工具https://who.is查看有關網址評估風險,如發現在搜尋器只有少量或沒有搜尋結果,或只註冊了極短時間,就可能是虛假網站。

投資者及理財教育委員會投資者教育及企業傳訊總監楊蔚怡表示,隨著數碼科技的進步,社交媒體越來越受歡迎,為市民在投資或理財帶來不少新機遇及挑戰,投委會一直關注市民的投資行為及態度,呼籲購買任何投資產品時或做投資決定要慎重考慮,提高警覺,保護自己的財產。另外在投資前要先了解有關產品的特性和風險,謹慎選擇適合自己的投資產品,並檢視和反思自己的投資行動和態度,切勿只相信及倚賴互聯網、社交媒體甚或個別網紅的資訊。

---

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ

最新回應