醫管局採用「混合消融術」治心房顫動 成亞洲首例

2023-10-09 07:00

心房顫動是臨床上最常見的心律不正,本港65歲或以上長者約7%有心房顫動,隨人口老化加劇,至2030年香港心房顫動估計盛行率將較2016年增加近5成。過去心房顫動主要透過藥物或導管消融術治療,惟各有局限。港島西醫院聯網團隊今年3月,完成亞洲首例採用「混合消融術」治療心房顫動個案,至今9人完成全部兩治療階段,均回復正常心律。

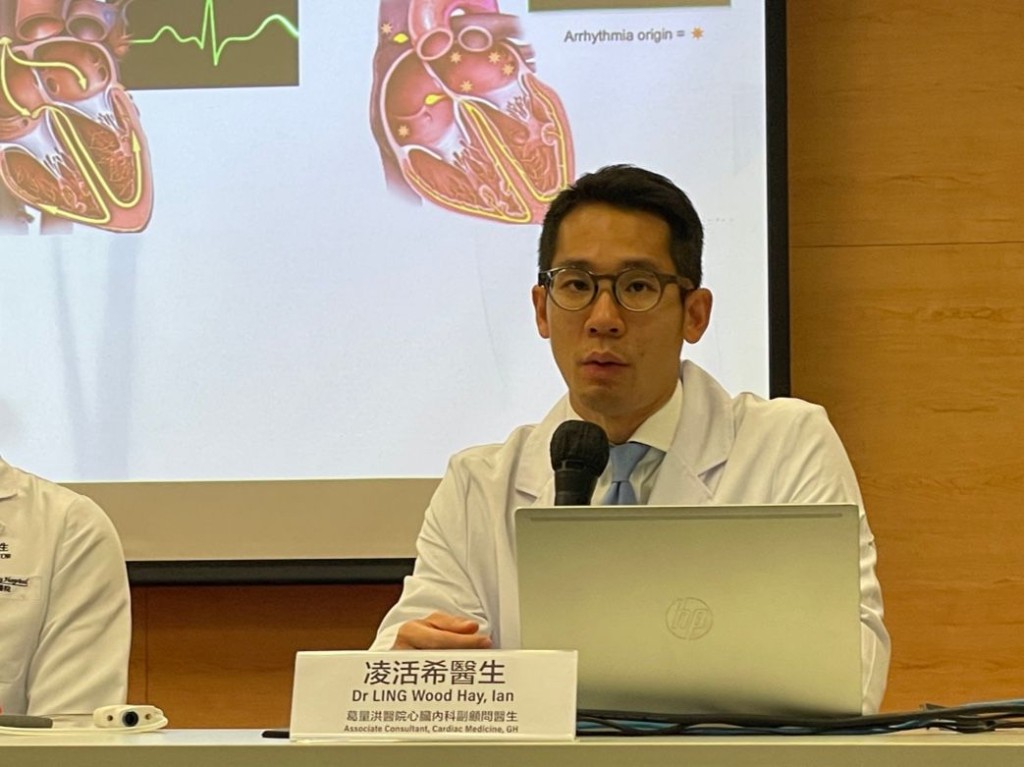

心房細胞異常放電或電流傳導變得混亂,心房及心室不規則、不協調地跳動,即心房顫動。心房顫動可分為間歇性、持續性及長期持續性,會令心臟併發症如中風及心臟衰竭風險增加5倍或以上。葛量洪醫院心臟内科副顧問醫生凌活希表示,過去病人多會先考慮藥物治療,服用薄血藥減低病徵及中風機會,惟成效不高,即使早期病患成效也僅5成以下。他續稱,藥物治療反應不佳的患者,會考慮進行導管消融術,透過導管在心房内進行射頻消融術,達至肺靜脈隔離;不過這療法對持續性心房顫動成效有限,復發機會較高。

港島西醫院聯網團隊今年3月,完成亞洲首例採用「混合消融術」治療心房顫動個案,最少11名病人完成第一階段治療,至今9人完成全部兩個治療階段,均回復正常心律。該療法暫時只在港島西醫院聯網推行。所謂「混合消融術」,是指採用胸腔鏡微創消融術及導管消融術的新療法。

採用「混合消融術」較單用導管消融術成效高至少三成

醫學期刊《刺針》曾分析多間醫院數據,採用「混合消融術」較單用導管消融術成效高至少三成。瑪麗醫院心胸外科副顧問醫生黃冠雄表示,導管較難於馬歇爾韌帶、左心耳、左心房後壁進行消融,新療法先利用胸腔鏡經心房外到這些風險較高的心房位置進行消融術,再進行導管消融術,相對有效、快捷及安全。他續稱,逾9成心房顫動病人會於左心耳形成血塊,血塊或流入腦部引起中風,封堵左心耳可減少長遠中風機會。

瑪麗醫院心胸外科副部門主管陳泰良表示,冀將來將療法推廣至全港。被問到成本,他坦言病人暫有機會需要自費;不過,對情況最差的持續性或長期持續性心房顫動患者而言,「混合消融術」與只做導管消融術成本相距不遠。

他解釋,每次導管消融術成果低,變相很多時要做兩次以上,價錢相應增加,「混合消融術」有機會比做三次導管消融術更便宜。

陳泰良亦說,在國際文獻看到「混合消融術」成效甚高,本港首宗成功個案令團隊感到很大鼓舞,期望將來介紹這種療法給更多相關病人。

患長期持續性心房顫動超過10年 接受消融術後沒任何併發症

年約50多歲的關先生是採用「混合消融術」治療心房顫動的亞洲首例,他患長期持續性心房顫動超過10年,2014年曾接受兩次導管消融術,至今年初心房顫動再次復發,知悉有新療法後便參加,今年3月接受第一階段胸腔鏡微創消融術,術後4天出院,於4月進行第2階段導管消融術,之後沒任何併發症,康復進度理想,心跳回復正常水平。

關先生表示,人有情緒起伏,對心房顫動患者而言,難以辨別是「真亂跳」還是「假亂跳」,完成「混合消融術」治療後,心跳有明顯改善。他憶述,以往即使完成手術,也會在難以入眠的夜晚發作,新療法奇跡般改善纏繞他大半生的疾病。

他形容自己目前「行得食得跳得走得」,並無任何後遺症,亦不用復用薄血藥。他笑言,復用薄血藥經常擔心萬一遇到交通意外會導致失血過多,現在心理上少了這種壓力。

記者 蕭博禧

---

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:https://bit.ly/3yLrgYZ

最新回應