悅讀語文 | 萬世師表孔子 平等教育先行者

2023-10-18 14:00

香港設有十二年免費教育政策,讓每位學童都有學習的機會,但在古代,教育並非一直都是大眾權利,而是被世家貴族壟斷,普通百姓鮮有學習的機會。在春秋戰國時期曾發生一場教育改革,也是中國歷史上第一場教育改革,從此改變了官府辦學的教育制度,讓更多人能夠享受教育,萬世師表孔子也在此時步入了教育生涯,作出了許多對後世影響深遠的貢獻。

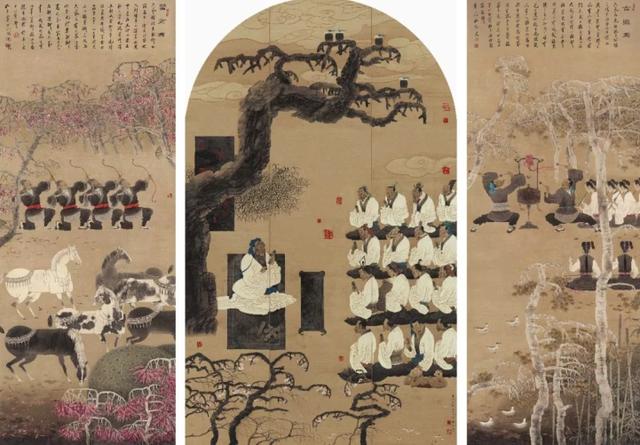

春秋時亂 私學萌生

自周宣王時期起,諸侯間的紛爭早見端倪,因烽火戲諸侯導致娰姓和姜姓諸侯激發猛烈紛爭,不但引致後來西周的滅亡,也讓外敵盯上了這座國土。內政混亂加上外敵頻擾多年未解。周平王不顧臣下反對,選擇遷都洛邑開始,貴族王權不再,諸侯勢力急增,天子不但無法控制諸侯,更是失去了統兵的能力,只剩下虛名一個。由是,諸侯間開始不斷擴張勢力,互相批鬥,社會陷入無盡紛亂和戰爭。

孔子名丘,字仲尼,生於春秋時期魯國,是中國歷史重要的教育家和思想家。據《論語》記載,孔子曾多次與弟子談及禮樂對社會穩定的重要性,這便是從當時混亂的社會狀況中感悟而來。禮樂制度原始於西周,即是以明確的階層規限社會,不同階層所享受的權利和地位各有不同,用於有限維護統治者的地位,規範社會行為。與此同時,西周重視宗法制度,即按血緣和嫡庶來劃分家族成員,明確嫡親地位,藉此避免繼承權之爭,同時約束王室與諸侯的關係。但當時社會面臨外敵內患,周室更屢傳弒父爭議,諸侯間便開始漠視宗法制度,僭越之事屢見不鮮,漸漸地整個社會走向了禮崩樂壞的局面。

朝政混亂,民不聊生,孔子踏夢政治卻志不能酬,種種情況使他不滿現況,期望通過自己的努力來改善社會,於是孔子選擇開辦私學授課,由此種下了教育改革的種子。

孔門私學 廣收門生

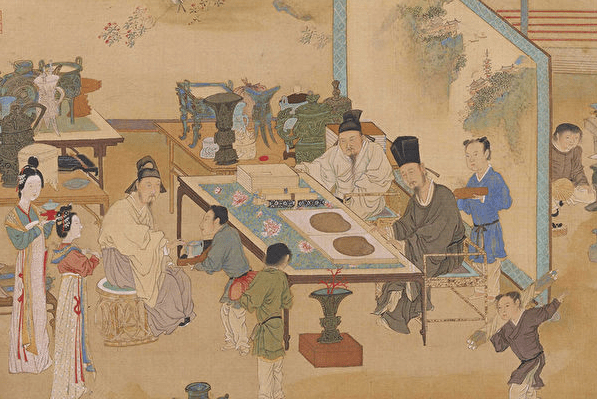

在此之前,當時社會實行官學、官書制度,提倡學在官府,所以教育的權利基本上只屬於官府階層和貴族,下等階層例如平民、賤民和野人等則無緣躋身教育。學在官府的形式令教育權永遠掌握在上等階級手裏,下等階層無法享受聽課和看書的權利。但隨着平王東遷,諸侯勢力大增,王室貴族也變得不再吃香,自然也削弱了從前尊貴的身份和權利,不得已流亡外地,不少史官更帶着官書遷往各國。伴隨文化下移的現象,社會上出現了「士」這種社會階層,它處於貴族與平民之間,階層的界限模糊,於是很多平民或以下的下等階層都把握這次機會,希望通過讀書或軍績躋身士列,私學由此應運而生。

孔子辦立私學,提倡「有教無類」教學原則,不問學生的門第;不計學生的貧富;也不設學生的界限,這正符合了當時平民崛起的現象。孔子規定每位學生每月只用交一束肉乾作為學費便可加入學堂,由此招攬了許多出身低下的學生,例如出身平民的顏路;賤人之子冉伯牛及野人子路等。在孔子這裏,他們永遠都有學習的權利,更不比世襲子弟差,正如《論語.先進》所記:「先進於禮樂,野人也;後進於禮樂,君子也。如用之,則吾從先進。」

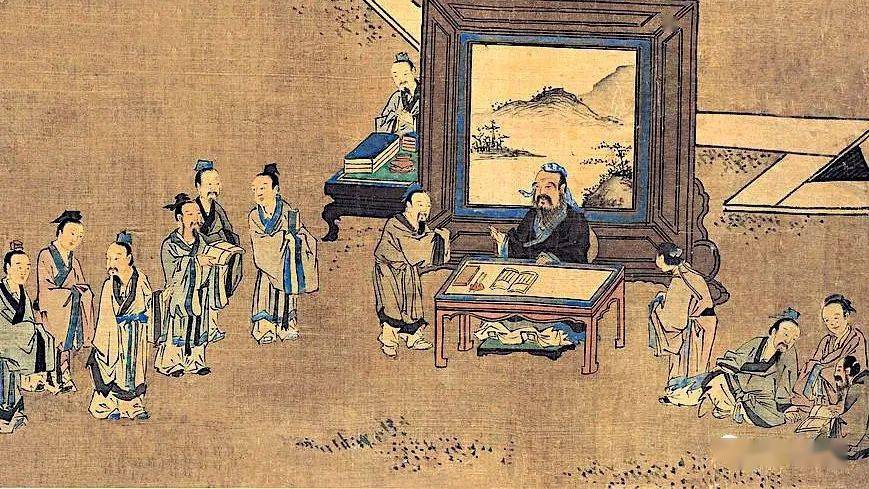

修訂官書 定六藝

孔子不愁收生,卻也要想想教材的問題。隨著文化下移,從前只得貴族和史官可以看的官書漸漸流散各地,孔子便以自己熟悉的題材為本,編修了舊典,訂下了六藝為教材,漢代後又稱六經。六藝分別為《詩》《書》《禮》《樂》《易》《春秋》,這些都是舊有的官書,孔子每本逐一修訂,仔細校對梳理文章,再就自己的認知添上新的解釋,將舊有題材發展出新思維,在課堂上加以口授,帶領弟子討論和思考。除此以外,六藝題材廣泛,並非執著於一種主題,例如編年史、詩集、音樂論等,集合了各種資訊,使學生能學習得更廣泛,也就能更完善地培育人才,孔子所修訂的六藝亦深遠地影響了後世的古籍研究。

有鑒於這樣特殊的社會環境,私學在春秋時期發展蓬勃,孔子推崇的儒家理念也藉此廣泛傳播,在百家爭鳴中脫穎而出,成為當時乃至今後最流行的學術思想。

著名歷史學家錢穆曾在《國學概論》中高度評價孔子的貢獻:「古者治教未分,官師合一,學術本諸王官,民間未有著述……開諸子之先河者為孔子。」

有教無類 因材施教

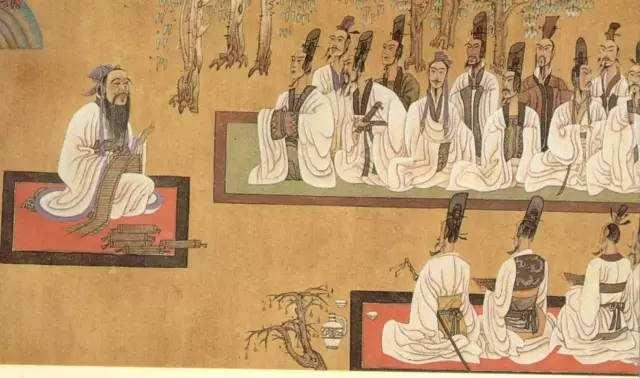

孔子提倡有教無類、因材施教的教學模式。在課堂上,孔子會根據每位學生天賦的不同來設計獨一無二的教程。《論語.先進》曾記:「德行:顏淵、閔子騫、冉伯牛、仲弓;言語:宰我、子貢;政事:冉有、季路;文學:子游、子夏。」孔子不但非常熟悉每位門生,更能挖掘他們的長處和短處,針對每位學生不同的需要授業解惑。《論語》記錄了不同的弟子向孔子發問,即使是一樣的議題,孔子對不同學生的答覆都不一樣。

日常對話時,孔子又以射箭為例,解釋道:「射不主皮,為力不同科,古之道也。」(《論語.先進》)說明射箭的目的並非只為了射穿箭靶,因為每個人的力氣都不一樣,應該定立各自適合的目標。孔子設計課堂內容時都會仔細考慮不同學生的情況,給予不一樣的答案,令每位學生都能找到最適合自己的學習方法。就這樣,孔子一步步將自己畢生所學傳授給每一位門生,眾弟子在其中萃取精華,編成《論語》,令孔子的大智慧不受歷史洪流沖淡,更讓後世得以繼續向學孔子,及後亦如此,經久不朽。

文:星島中學學生報《S-FILE》編輯部

訂閱《星島校園報》連環送學習天書及網上練習,立即瀏覽了解詳情:

https://bit.ly/BTSEP2023

《星島頭條》APP經已推出最新版本,請立即更新,瀏覽更精彩內容:

https://bit.ly/3yLrgYZ

最新回應