在家离世|让重病亲人在家离世可行吗?专家教事前考虑6件事 伴走最后一程

2024-05-08 00:00

在香港,死亡往往被视为禁忌,导致临终照护过度依赖医疗机构,忽略了病人自身的意愿和自主权。然而,在家中安详离世,不仅符合传统文化中「寿终正寝」的福气观念,也体现了对生命的尊重。本文将探讨香港在家离世的利弊以及配套措施,期望推广更人性化的临终照护方式。

在家离世符合「好死」传统观念?

中国传统文化中,「寿终正寝」代表在家中安详离世,被视为一种福气。西方文化也强调有家人陪伴的安详离世,与此观念不谋而合。香港自开埠以来一直容许在家离世,早期电影中也常出现医生到府确认死亡的情节。

在家离世并非遥不可及,而是历史悠久的传统。然而,现代社会的变迁,以及对死亡的忌讳,使得在家离世渐渐被视为一种禁忌。事实上,选择在家离世不论对病人、家属以至社会都有一定好处,病人可依照自身意愿,并与家人商量后,作出决定。

为何安排重病家人在家离世?

病人角度:

- 身体舒适: 公立医院资源有限,难以提供最贴心的服务。在家中,病人能得到更细致的照顾,饮食和生活起居更舒适。

- 心理安宁: 家人陪伴能提供更温暖的情感支持,舒缓病人临终前的恐惧和不安,让他们感到被爱和受尊重。

- 社会联系: 病人在家中可更容易与外界联系,得到社会支持,有助于心理和精神健康。

- 灵性满足: 熟悉的环境让病人可以静静反思人生,追求宗教慰藉,获得灵性上的安宁。

家属角度:

- 在家中陪伴亲人走完人生最后一程,能更好地照顾病人,处理其身后事,可获得情感上的慰藉。

社会角度:

- 在家离世可以减轻医院负担,腾出病床让更多人获得临终关怀。

在家离世是否可行/合法?住所成「凶宅」?

许多人担心在家离世会使住所变成「凶宅」,影响楼价。但实际上,「凶宅」通常指非自然死亡的个案,因病在家离世则属自然死亡,并不会令住所变成「凶宅」。在香港,非医院死亡个案需由警方到场了解,确保死因无可疑,而遗体可能需要进行解剖。不过,若家属能提供病人选择在家离世或预设医疗指示的医生证明,则可向死因裁判官申请豁免尸体解剖。详情可参阅衞生署网页。

若病人一直由私家医生上门诊治,医生可在病人死后签署医学证明,家属可以此申请死亡证。详情可参阅食环署印发的《办理身后事须知》。在家离世对于病人亲属的身心都是一个考验,主要照顾者应先仔细了解过程上可能遇上的挑战,从多方面做好准备,陪伴病人走完人生最后一段路。

安排亲人在家离世 事前宜考虑6件事

安排亲人在家离世应考量甚么?

1. 克服恐惧:面对死亡和照护临终病人,恐惧是人之常情。主要照顾者需克服这种恐惧,才能在艰难时刻坚定陪伴。

2. 身体状况: 照护工作需要消耗大量体力,主要照顾者自身需有良好的健康状况,才能胜任。

3. 基本医疗知识: 了解如何应对突发状况,例如呼吸困难、剧痛或皮肤溃烂,能让病人舒适,也让自己安心。

- 应对呼吸困难:在家中度过最后时光的病人可能会出现呼吸困难,因此家人或照护者需要知道如何提供适当的支援,例如了解如何操作氧气供应设备,以确保病人能够获得足够的氧气来缓解呼吸困难。

- 舒缓痛楚:在家中度过最后时光的病人可能面临疼痛和不适,因此照顾者可向医护人员请教如何透过药物或其他治疗方式来缓解剧痛。

4. 坚韧的毅力: 全天候照护需要高度的耐心和毅力,主要照顾者需做好长期抗战的心理准备。

5. 同住家人的理解: 在家离世对同住家人也是一种挑战,需要考虑他们的感受和接受程度,并评估居住环境是否适合。

- 在居所设置方面,也需要考虑到病人的特殊需求。例如我们或需提供特殊的床(类似于医院的病床),以确保病人能够得到适当的休息和维持合适姿势。此外,也可能需要提供浴椅、便椅和其他辅助设施,以帮助病人在日常生活中保持稳定和舒适。

6. 其他照顾者: 一个人难以独自承担所有照护工作,需要其他家人或专业人士协助,分担压力。

安排亲人在家离世 外界有何支援?

万一发现力不从心或有各种疑问,应尽快寻求谘询和支援,途径包括:

- 社区医疗资源: 寻求社区医疗服务的支援,例如上门医疗、护理和心理辅导,能减轻照顾者负担,并让病人得到更全面的照护。

- 非政府组织: 一些非政府组织,例如灵实或善灵之家,提供纾缓治疗和相关支援,可作为重要的谘询和协助管道。

话虽如此,在家离世的概念在本港社会尚未普及。建议政府部门及相关机构推出以下配套和措施,助公众认识和接受在家离世:

- 完善社区医疗服务: 提供上门医疗、护理和心理辅导等服务,支持在家离世的病人和家属。

- 加强公众教育: 消除对在家离世的误解和恐惧,推广更人性化的临终照护理念。

- 简化行政程序: 简化死亡证明的申请流程,减轻家属负担。

- 提供哀伤辅导: 为家属提供心理辅导,帮助他们度过哀伤期。

在家离世是一种有尊严、有意义的死亡方式,让病人和家属获得更好的临终体验。香港需要完善相关配套措施,推广在家离世的理念,让更多人能够选择在家中安详地走完人生最后一程。

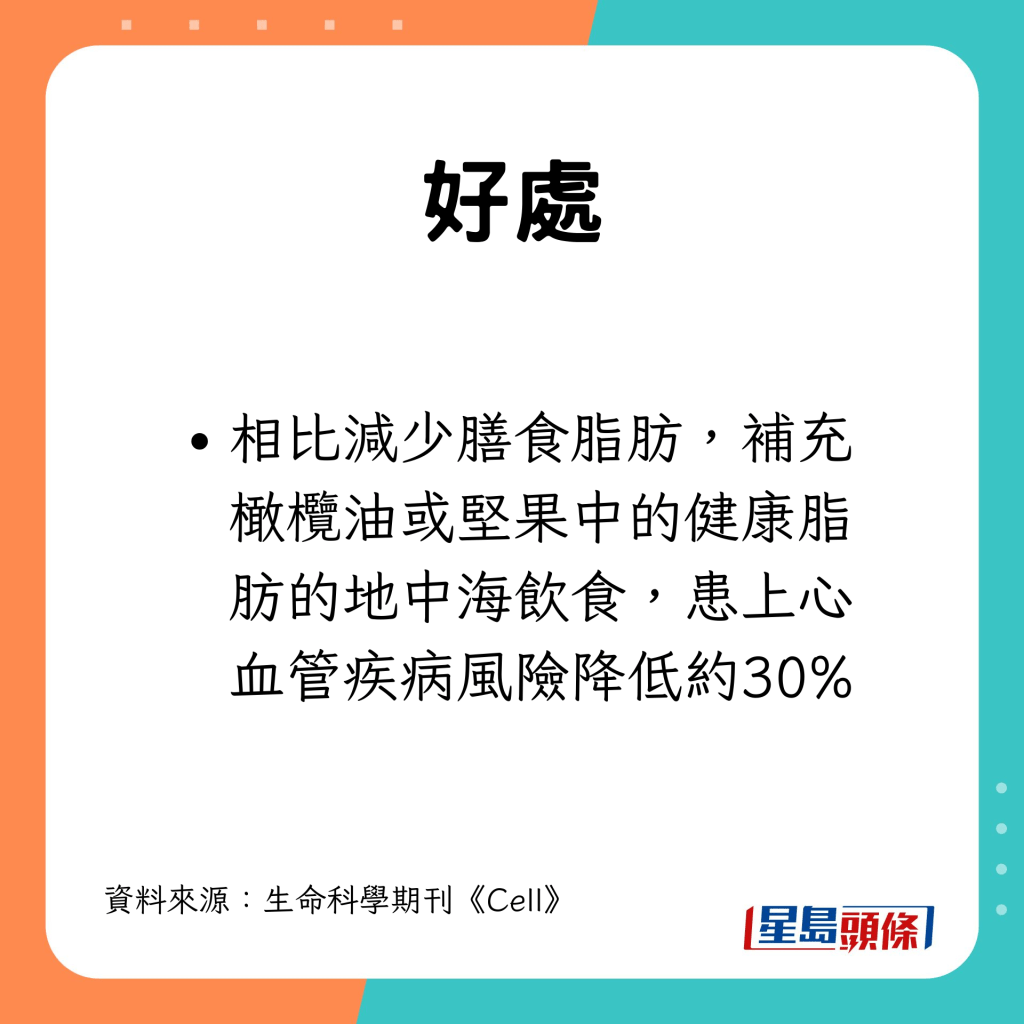

延伸阅读:微胖更长寿?研究揭1种身型死亡率最低 医生教2招塑造长寿体型

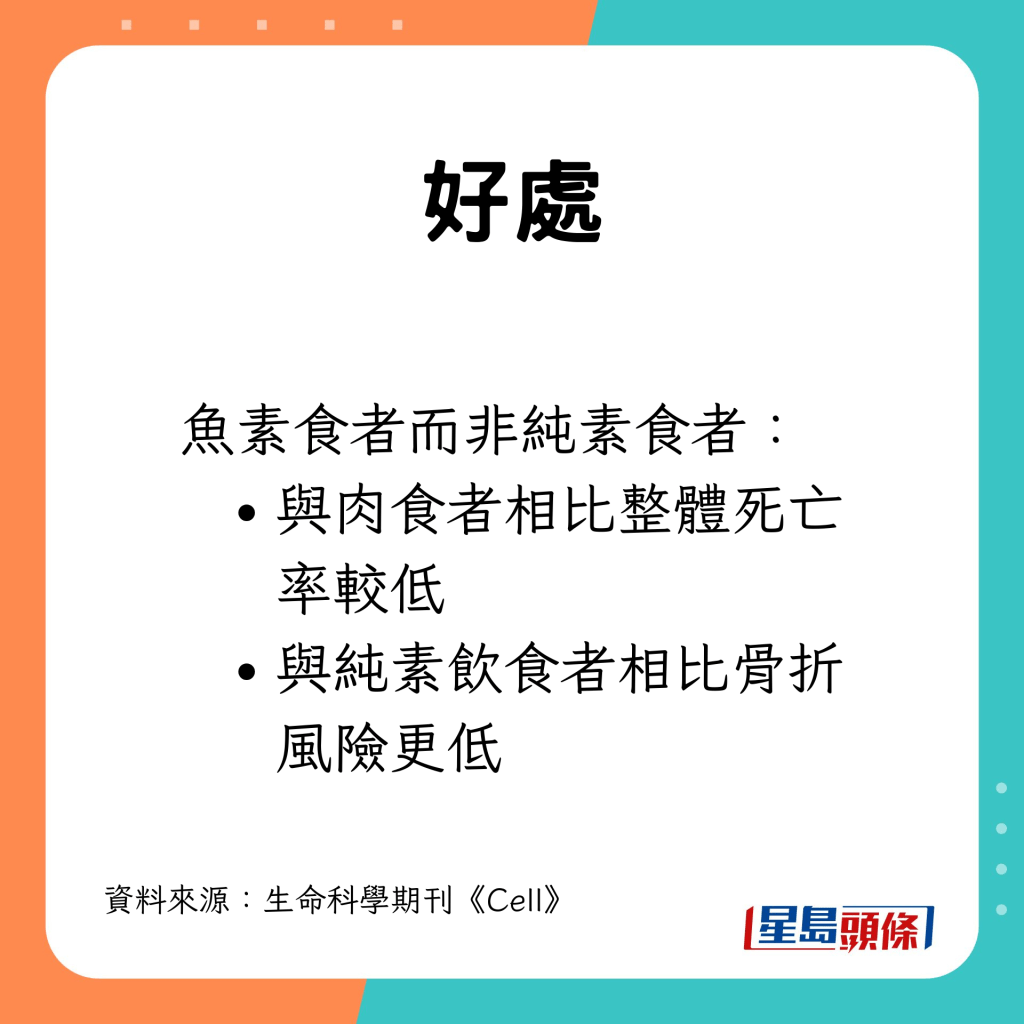

延伸阅读:研究证8大饮食习惯可延寿13年 年轻人长者都有效

撰文:罗佩诗博士 香港都会大学护理及健康学院副院长(学与教)及副教授

---

相关文章:

遗物处理|遗物如何断舍离?丢弃不等如整理 专家教7步骤处理避免内疚

临终关怀|癌末独居伯求出院重拾快乐 暖心社工陪伴至最后:他怕被人们忘记

失明人生|3子女患眼疾快将失明 爸妈放下一切带全家环游世界不留遗憾

本港10个长者有1个患抑郁症!肠胃不适增风险 分辨14症状+7招减风险 附自测方法

做1种简单运动15分钟可延寿!防中风心脏病 研究证死亡率减40%

8大生活习惯延寿24年 研究揭60岁开始也有效 1习惯最关键

---

《星岛申诉王》推出全新项目「区区有申诉」,并增设「我要赞佢」栏目,现诚邀市民投稿赞扬身边好人好事,共建更有爱社区。立即「我要赞佢」︰https://bit.ly/3uJ3yyF

想睇更多精彩内容,请立即浏览「区区有申诉」活动专页,https://bit.ly/41hgS9E

紧贴最新最快新闻资讯,请立即下载星岛头条App:https://bit.ly/3Q29Vow

最新回应