看不见的另一半

2021-05-13 00:00

林奕华觉得,杨德昌是最接近哲学家的华人导演,关心社会、历史、文化,让观众得到内省,也道出华人男性成长的困难。好像《海滩的一天》、《青梅竹马》、《恐怖分子》、《牯岭街少年杀人事件》、《独立时代》、《麻将》,戏中人物角色,大多处于人生困境,到最后还是没有走出来,观众难以从中得到安抚与释怀。「这些电影,有男人、女人、老人、青少年,只有《一一》有洋洋这个小孩角色,也是他唯一一套有希望的电影。这可能跟他感受到将为人父、情感世界不一样有关。」

然而,林奕华2000年初看《一一》时,并未着迷,「太温和了,我期待他更残酷地揭开现实疮疤。」虽然他觉得该戏在电影语言上仍有风格和魅力,谈不上不喜欢,但肯定没有他在伦敦时看的《独立时代》那么深刻。他不忘自嘲,当时不年少但无知,「觉得《一一》是导演中年危机的故事。」他甚至忽略了洋洋这个角色,「不知道他正正代表了希望和未来。」

2017年,他与杨太太彭铠立见面,谈到想改编杨导的作品为舞台剧,一开始选的,就是《独立时代》,「《独立时代》本来就很有舞台剧的味道——很多人物、对白、戏剧处境。然而,她却问我,既然《独立时代》已那么舞台剧,要不要选别的?」如果没了翻译和超越,改编就没了意思,林奕华思前想后,最终敲定《一一》,「《一一》跟大家没那么远,却又不一定认识,而且把《一一》改编成舞台剧,肯定比《独立时代》更有挑战性。」

完成《聊斋》后,2019年中,林奕华便开始研究如何改编《一一》,还于去年年初进行了工作坊,「最初想在舞台上筑起一场实验音乐会,并藉着类似口述影像的形式,让观众听到电影细节。」舞台剧版本,试着在声音上保留原貌,让观众听电影,而不是看电影,然后自行想像,甚至冥想,说到底,他不是要重现电影。不过,去年年初疫情袭来,因为该剧涉及台湾演员及制作人员,疫情阻隔往来,先是演期延后,及至去年年底,林奕华再决定变阵,把原定的九位演员,减至二人,促成《一个人的一一》。

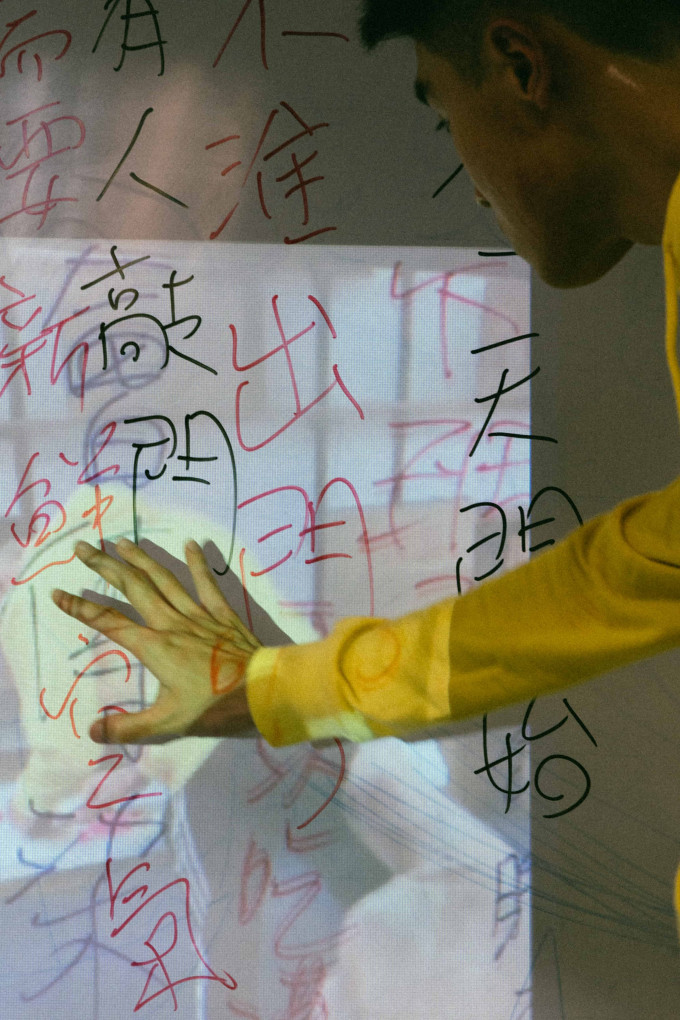

《一个人的一一》以「一个人」为命题,以「隔离」为关键词,注进了时代气息,剧中有「洋洋」,也有AI;有本我,也有他我,「讲的是自己跟自己的关系。」AI彷佛更了解自己,而推深一点去解读,现今自己与自己的关系,或许就是自己与科技的关系,「我们是要跟它相处,还是倒过来受其控制?」剧中也有《一一》啤牌魔术的玩意,林奕华从《一一》相关情节读出深意,「大田先生通过长期练习,大量经验所得,记牢了每张牌的位置,不就是AI吗?」他提出质问,为甚么现代人不自己去训练自己,而是要设计程式代劳,希望将来由机器服务自己?更甚的是,把了解自己的任务,交给科技,产生数据,让演算法成了控制自己的手段?人们不需要经验,只要Copy & Paste,只要Quote,但免却了经验,后果怎样?「杨德昌在2000年时已预视了现在的处境——人愈来愈怕跟别人沟通,于是愈来愈感到孤独,愈来愈被动。你看杨德昌电影,许多人物都是被动的。」

《一个人的一一》也关于未来──人与未来的关系又是怎样的?「这和心智成长有关。如果大人和小孩一样,没了成熟这一块,怎么会有未来?」现在是「自恋」年代,人人都是一个媒体,需要粉丝,渴望被关注被赞好,「其实是以别人的眼睛看自己。」

林奕华的《一一》企划,是三部曲,首两部曲的《一个人的一一》舞台版和映画版,是两生花,后者正正通过接剪等效果,让观众得到另一种体验,至于最终回,「或许可以叫做《一家人的一一》,内容、形式未知,但讲的是自己与自己,以至自己与邻里的关系。」《一个人的一一》,以至将来的《一家人的一一》,不止是一个创作项目,而是林奕华给杨德昌的一封回信;洋洋对婆婆说的,或许就是他想对杨导说的话。

《一一》洋洋果然是关键。他玩气球、玩漏斗,对世界好奇,想要经验,于是主动,他在戏中道出名句:「我只能看到前面,不能看到后面,这样,不是就有一半的事情看不到了吗」,「但即使明明知道有另外一半,你又是否愿意去看?」我们心底里都有一个「小孩」,他/她决定了我们怎样看待事物,但这个「小孩」,可能被社会、时代打败,「如果『小孩』仍在,我们会有创意得多。」

《一个人的一一》(舞台)

日期:5月28日(五)/8:00pm

5月29日(六)/3:00pm

地点:香港文化中心大剧院

《一个人的一一》(映画)

日期:5月30日(日)/7:30pm

地点:香港文化中心大剧院

网页:bit.ly/3xQTMrp

文:黄子翔 部分图片:非常林奕华

關鍵字

最新回应