每日杂志‧人物志|潜修「厨房医学」 打破家长迷思 梁淑芳散播健康饮食种子

2024-05-13 08:30

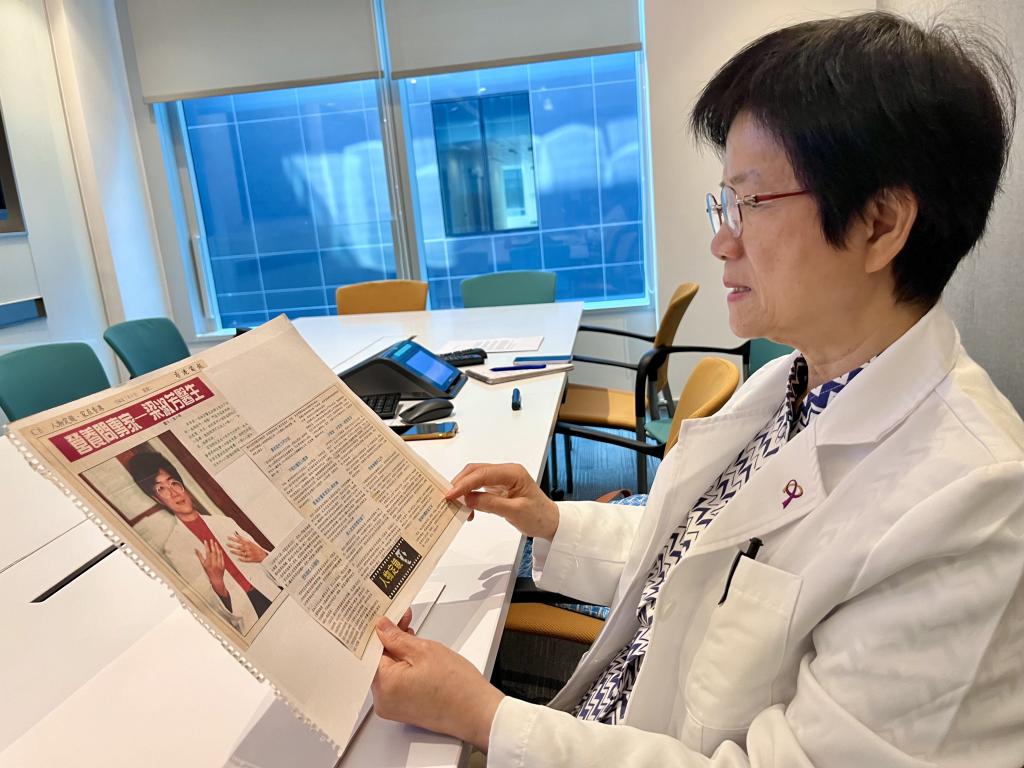

研究发现「每两个港人一个肥」,敲响健康的警钟。中大医院儿科专科医生梁淑芳,过去30多年研究儿童成长及发育。眼见儿童肥胖埋下日后患慢性病的伏线,她曾成立本港首间儿童肥胖门诊冀作出预防,但敌不过「胖就是健康」的传统观念,失败而回。痛定思痛,她觉悟要由改变家长开始,闭关潜修「厨房医学」,并透过健康饮食,让1位曾因过度催谷导致提早发育的5岁女童重拾健康。梁医生自言是走窄路的播种人,纵使一路走来跌跌碰碰,志气满满的她仍有信心,盼迎来让健康饮食种子发芽的时光。

据衞生署2020至2022年度人口健康调查,15至84岁港人中32.6%肥胖,22%超重,而且近25%欠运动,近98%每天进食水果及蔬菜量不足。按现时标准,男士腰围超过35.5寸(90厘米),女士腰围超过31.5寸(80厘米),便属中央肥胖,涉及肥胖的疾病更达224种,服用减肥药只属辅助性质,减肥的根本在于改变生活模式。梁淑芳医生是研究儿童肥胖的先躯,曾于1993年跟中文大学儿科学系,为全港2.5万名儿童进行调查,相关数据一直是本港儿童成长指标。

随着社会富裕,食物选择繁多,过去30多年港人肥胖情况日趋严重,她指除与垃圾食物有关,更涉及儿童时期养成的不良饮食习惯,「摄取太多蛋白质与热量,太少植物营养素、抗氧化物质及纤维。」只怪营养太多,肥胖很易,更重要是家长太爱子女,时刻担心他们营养不足,发育不良,便重手催谷,反而误了孩子健康。行医多年,其中1个5岁女童的个案令她难忘。

她忆述,该女童的徵状是乳房开始发育,经了解生活细节,发现问题出在过度丰富的饮食习惯。原来,女童长得矮小奀瘦,祖母忧她发育不良,在「胖嘟嘟就是健康」的观念下,每天给孙女熬瘦肉汤,然后用肉汤煮粥或煮饭,女童「每日食足3餐」,更每天喝三次奶,早餐另吃一只鸡蛋 、猪肉粥或排骨粥;午餐吃饭及蒸猪肉;晚餐吃饭和肉饼,还有炖汤或鱼汤;每天亦饮红枣水「进补」。

祖母「催谷餐」营养爆灯易肥

除此,女童易烦躁,亦曾便秘,晚上睡觉更冒汗。梁医生指,从家人得知女童体形体重本属正常,反而祖母的「爱心催谷餐」才是问题根源,便尝试调节女童饮食习惯,如停饮牛奶、停用肉熬汤及少吃肉,又安排多吃豆腐、蔬果,增加纤维,2个月内女童的乳房缩小,停止提早发育,至7岁半时才按正常生长规律发育增高。

梁医生指,女童的个案反映世人仍有「瘦就是不健康」的错觉,她反问「若孩子生长标准属正常范围,只是高高瘦瘦又有何妨?」按孩童的生长周期,一般而言于半岁至1岁时渐瘦,2岁最瘦,而5岁以下较少出现肥胖。她续称,幼童吸收太多营养的坏处是,多馀热量会制造「肥细胞」,当「肥细胞」达到一定数目便会膨胀,出现明显肥胖。

减肥动机低 肥胖门诊终失败

不少家长反映,「子女往往于5岁后,特别是过了暑假便突然变肥。」她指,即使孩童于5岁那年没增加食量,但「大食」习惯已于之前建立。研究亦发现,本港10岁肥胖儿童已潜在心脏病及糖尿病风险,并出现血脂高等情况。有见及此,她曾成立本港第一所儿童肥胖门诊,但能够成功减肥的儿童极少,原因与家长和孩子的减肥动机不强、未能彻底改变饮食习惯等,令她极度气馁和失望。

不服输的她苦思成败,认为需为2至5岁的孩童建立健康饮食习惯,但关键需由家庭入手,决心研究饮食。同为人母的梁医生,于怀有次子时曾食量大增,「日食3块猪扒、3只鸡蛋,结果重了30多磅。」产后她透过进食糙米、多菜少肉的高纤餐单「修身」,她便引用自身经验,并进修中医、营养学及烹饪,躲进厨房钻研出主打多菜少肉的「厨房医学」,盼感染家长走入厨房,为家人烹煮健康饮食,预防肥胖及「三高症」等慢性疾病。

倡以植物性饮食为基础

她坦言,都市人易生病,在于饮食不均衡,只吃肉,欠植物营养素滋养身体,故提倡以植物性饮食为基础,配合全谷食物,如麦皮、胚芽糙米、豆腐及腐竹,近年流行的素肉因含添加剂而不获推荐。谈到营养学,总不离计数,她指「2块细猪扒等如4份蛋白质,1块大猪扒就是8份蛋白质」。外出用膳,饭餸份量大,随时超标,故鼓励平日「自家煮」,少吃肉便有胃吸纳菜蔬,维持均衡饮食。现时双职家长普及,她建议由平日掌厨的外佣代劳。

问及若孩子已属肥胖体形,改变饮食习惯可否挽回健康,她直言,家长须与医生合作3个月至半年,才能收效,「过去曾有出现高胆固和脂肪肝的儿童,重拾健康。」近年她经常出席公开讲座,又走进幼稚园及中小学校园,与教师和家长分享「厨房医学」,更一起烹制杂菜汤、粟米毛豆饭等少盐少油的健康菜式。她指,少盐少油未必单调乏味,「可用植物性油和含矿物质的海盐调味。」

访问在中大医院、梁医生的「主场」进行,她早早到达,认真准备受访内容。近年全球掀起健康热,肥胖症渐为世人关注。矢志为儿童肥胖问题寻出路,梁医生多年来虽经历失败起跌,但未消磨志气和热诚,她自言,「我是走窄路的播种人,希望现时是合适时机,让健康饮食的种子可以发芽。」

非个个啱「进补」 须寻找合适饮食方式

梁淑芳医生育有1对子女,她忆述早年曾有家长「献计」,建议她给偏瘦的长女吃燕窝「进补」及饮牛奶增肥,结果换来反效果,最后子女按她原本的方式养育,健康成长。

专门研究儿童肥胖,梁医生自有一套育儿方针,她忆述长女4岁时「高高瘦瘦」,前往接放学时获不少人「热心」推荐增肥秘方。这位开明妈妈自言女儿的身高及体重属正常范围,绝不担心出现健康问题,但见女儿似对其他家长的建议心动,便带其到药行买燕窝,然后回家一起烹制,可是吃了几次燕窝,女儿体重未有显著增加。

另有家长「献计」,指饮牛奶有助「长高长肉」,可是女儿饮牛奶后,反引发湿疹大爆发。她又称,当时其母亦煮大餐,惟女儿吃得过饱呕吐,最后她跟女儿商议后,沿用旧有饮食方式,现时一对子女已健康成长,亦成家立室。

现已晋升外婆的梁医生,并未为3名孙仔催谷增肥,反而拟定注重营养均衡的餐单,她笑言,「3个孙仔都喜欢吃菜蔬,偏瘦但健康。」

力荐自家制麦皮餐 天然食材「好好味」

谈到都市人生活繁忙,培养健康饮食习惯知易行难,身体力行推广「厨房医学」的梁淑芳医生,立刻推介她食用多年的自家制「黑豆黑芝麻麦皮」麦皮餐,笑言经天然食材调味后的麦皮,亦可以「好好味」。

她指,丈夫是该麦皮餐的多年拥趸,因食量大,一般当早餐吃,而她食量小,麦皮餐已算是午餐。她指,该麦皮餐选用天然食材,符合少盐、少糖原则,当中麦皮具降胆固醇功效;黑豆粉提供蛋白质;属坚果的黑芝麻含钙质,不必饮牛奶;杞子含丰富维他命C,灵神明目;亚麻籽粉则减缓血糖血脂上升,可预防心血管疾病及糖尿病;而菇粉则属天然调味料。

她指,每当外游旅行必带几包「傍身」,晚上肚饿会浸食充饥,「比吃即食面健康」。问到材料千篇一律会否令人生厌,她笑言可以定期微调,如把黑豆粉改作红豆粉,黑芝麻粉转为杏仁粉,但宗旨不离食材要天然及无添加。

记者:关英杰

---------------------------------------

紧贴最新最快新闻资讯,请立即下载星岛头条App:https://bit.ly/3Q29Vow

最新回应