每日杂志|增场域特定作品 打造大型户外艺术节 业界倡以政策鼓励私企参与

2024-03-07 08:00

Chubby Hearts Hong Kong在港落幕,成功吸引群众和旅客「打卡」,并跟随快闪活动「追心」,但当中的艺术性一度被质疑。撇开作品本质,多位艺术界人士建议,本港增加更多场域特定(site-specific)、具深度的公共艺术作品,除了邀请合适的外地艺术家来港创作,也可发展为大型户外公共艺术节,让本地艺术家参与其中;长远则可参考外地,以政策鼓励私人项目按一定百分比的成本购置或设置公共艺术作品,以艺术说好香港故事。

公共艺术的定义广泛,可以广至摆放在公共空间内的艺术作品或公众的艺术表现,也可以是将代表该人、事、物的传统和突出之处等概念化,融入建立新空间和再造旧空间。同一件作品,有人认为是商业推广而非艺术,但也有人从中感受爱和浪漫;热闹过后,如何将有关影响延续,甚至做得更好?

做有深度创作 启发更多思考

香港中文大学艺术系副教授谭伟平说,打造文化之都的形象,需要中长期的公共艺术发展计划,「现时像想到行销点子就做一次短期宣传活动,建议可以同时在其他地方设置多几件具代表性的作品,展示的时间再长些,打造成『公共艺术节』。」

浸大视觉艺术院研究助理教授方敏儿认同,香港可以举办大型的户外艺术节,展示巡回展览的外地作品,以及本港场域特定(site-specific)的艺术品,「同一主题下有外国和香港的作品,有些长期展示,有些短期展示,每隔一段时间替换会较有趣。」她提到,香港适合摆放场域特定作品,值得多花时间做较有深度或者研究型(research-based)的创作,令市民和环境互动,启发更多思考。她说,本地艺术家如陈惠立、伍韶劲 (Kingsley Ng)与杨嘉辉(Samson Young)等也有不少该类大型创作。

邀外地及本地艺术家参与

她举例,美国芝加哥千禧公园既是热门旅游景点,齐集众多行内认可的作品,例如艺术家Olafur Eliasson的巨型艺术云门(Cloud Gate),以及西班牙艺术家Jaume Plensa的皇冠喷泉(Crown Fountain)。前者以不锈钢板制成的光滑镜面,让市民在任何角度都可看见自己和城市的轮廓;后者将1000位当地市民的面孔投射在屏幕,喷泉由人脸的嘴中喷出,每逢夏天吸引小孩聚集嬉戏。两者均适合「打卡」,亦与当地市民和旅客有深度互动。

本身是独立策展人的方敏儿,长年与艺术家打交道。她指,香港户外环境有维港、有自然环境,也有高楼大厦,对外地艺术家具吸引力,要邀请他们来港制作场域特定作品,需要提出新的可能性,「近年盛行的跨界别合作,可以邀请本地不同界别的学者和专家,可能是社会学、科学、机械人学或音乐等,提供香港才有的特别元素,让艺术家加入作品当中。」

谭伟平也说,艺术家不只为金钱,要吸引他们来港创作,视乎如何发出项目邀请,「要找到其创作题材与香港的连结性,若艺术家专门做水域的边界线,可以邀请对方来港挑战香港的水域。」事实上,本月底起登场的「艺术@维港2024」便有相似的模式,由康文署艺术推广办事处(APO)等邀请日本知名艺术团队「teamLab」打造光影展览,展示数百个发光彩蛋,当中部分设置在海面上,对teamLab而言也是新的技术挑战。

引入外地作品与推动本地艺术发展并无冲突,谭说,可利用外国艺术家的名气,提升本地艺术家的曝光率,举例韩国有艺术馆在世界级艺术家Andy Warhol的作品旁边,摆放当地艺术家的作品,「没有吹捧谁较厉害,把本土文化并排,相得益彰。」

较难要求财团主动推广艺术

长远而言,或需要有相应的公共艺术政策和蓝图。香港恒生大学艺术设计系系主任、博物馆谘询委员会艺术专责委员会主席许焯权教授,在2003年受艺发局委约,撰写本地公共艺术研究,当中不少观点至今仍然适用。报告提到,完善的公共艺术政策可以吸引本地专家和私人界别投资,增加吸引旅客观光的优势,也能增加社区参与,以及为未来创造文化遗产。

报告也比较了东京、新加坡、纽约及台北的公共艺术政策与实践,其中提及纽约在1983年开始实行「百分比艺术计划」,规定城市的公共建设必须提拨1%的工程款项,购入或设置公共艺术作品,台北也在1992年设立相关条例。

20年过去,许焯权认为,艺术推广办事处已做到于政府范围内设置公共艺术作品的角色,但建议可推出针对私人项目的百分比艺术计划,以政策鼓励私人发展商在规划上加入艺术元素。谭伟平也坦言,在市场主导的环境中,较难要求商业机构主动协助推广艺术,「除非他们认为也是社会义务的一种。」他提到,若政府有鼓励性的优惠或回报,相信财团会推动得更落力。

许焯权说,成功的公共艺术作品,应具备好的质素,能带动市民的讨论和正面参与。他指,公共艺术有多种形式,甚至可从公共设施如地砖、路灯和长椅等入手,多花心思也可成为艺术品。他强调,艺术作品可以是宣传香港的手段,「但注意需要『说好香港故事』,不要变成『说好其他故事』。」

特色景点推文化艺术品牌 带动保育及活化

新一份《财政预算案》指,会继续加强本地特色景点和旅游活动,推行受欢迎的创意文化艺术品牌项目,并点名西贡海艺术节。事实上,该艺术节是近期本地公共艺术项目的成功案例,策展人认为,同类模式可以应用在本港其他村落,以艺术作媒介,带动保育和活化。

旅游事务署在2019年起以为期三年的先导计划形式作公开招标,邀请策展团队在西贡盐田梓推行包含艺术、文化、古迹及绿色旅游的项目,第一期由组织「文化葫芦」投得,而2022年至2024年的第二期项目由盐田梓扩展至毗邻岛屿桥咀洲、滘西洲和粮船湾,由「一口设计工作室(One Bite Design Studio)」中标。

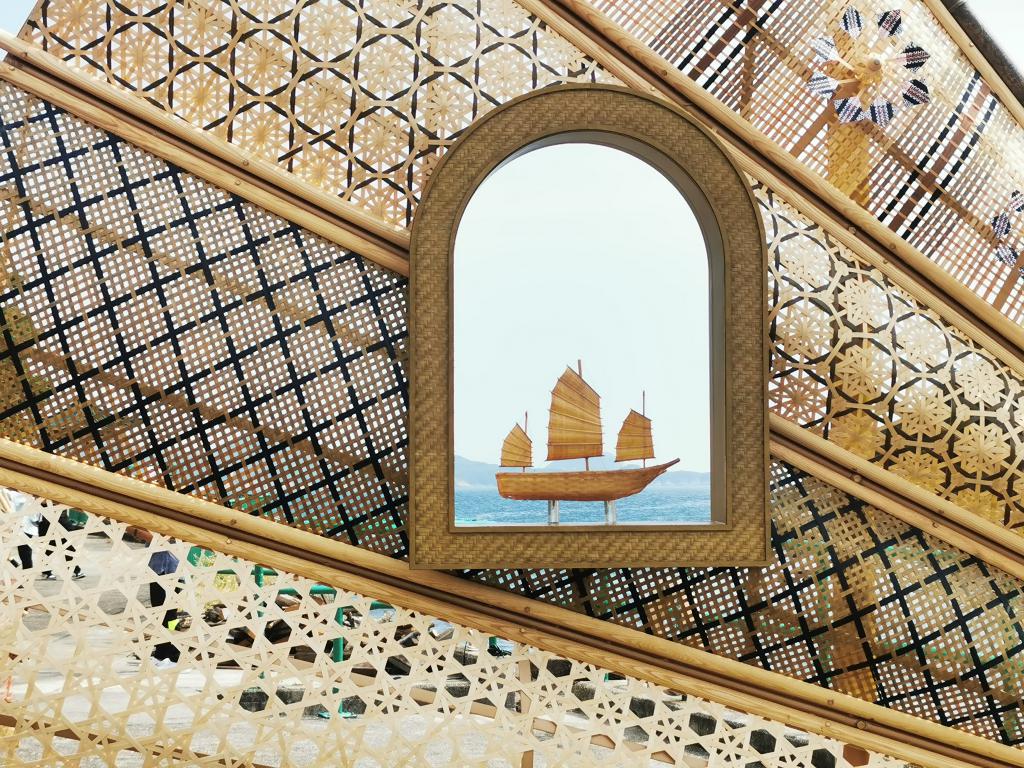

一口设计工作室联合创始人张国麟分享筹备艺术节的经历,强调重视与当地的连结,团队多次到岛上视察,也找来村长、村民和熟悉当地的学者,了解西贡岛屿的前世今生,以及昔日香港的人文故事。制定主题后,团队邀请合适的艺术家参与,带领他们实地走访研究,深入与村民交流,将故事制成艺术作品,例如有竹艺家向村民学习编制渔网,制成名为《帆》的大型竹艺作品。

张和团队不只需要与艺术家、村民和政府部门协调,还需要运输及安装作品、安排街渡,乃至策划体验活动等。以今年1月中刚结束的第二届西贡海艺术节为例,团队在西贡市、盐田梓、桥咀洲、滘西洲及粮船湾展出18件艺术品,短短两个月内举办了99个工作坊和体验活动,并设420场导赏团。

活动期间,逾150位艺术节大使和40位村民大使在岛上为参观者解说。艺术节大使需事前参与工作坊和考察,认识各岛屿和艺术品;村民也受薪成为大使,在艺术节当值与参观者互动交流。张国麟坦言,标书只要求有足够人手营运活动,但他和团队想做得更多,「我们希望以艺术为媒介,让更多人知道这个地方的人和故事,让这里出现更多可能性。」

艺术节也为岛屿带来较长远的影响,已停驶20多年的粮船湾和滘西村街渡,在团队、香港地质公园和旅游事务署向运输署争取,并有营办者有兴趣下,如今在周六、周日和公众假期重启,村民不再需要付高价包船或乘坐快艇,也能常常回家;已荒废的粮船湾公立学校篮球场,因是摆放作品的选址,经政府部门协助修复后,成为村民可使用的公共空间。

他不讳言,若艺术节是私人项目,相信未必能做出如今的效果,难题也会更多,「政府在过程中的态度是开放的,愿意一起去试验。」

用艺术诉说本地情怀和历史,对喜欢深度游的人而言,或比转瞬即逝的噱头更具吸引力。张国麟指,本港有不少适合应用同类模式的潜在区域,例如沙头角和荔枝窝等,具历史价值,也是政府有意打造的旅游景点,「可以通过艺术保育和活化香港。」

记者:林家希

《星岛头条》APP经已推出最新版本,请立即更新,浏览更精彩内容:https://bit.ly/3yLrgYZ

最新回应