黄子翔 – 锺肇熙 不安的控诉|流水帐

2023-11-10 00:00

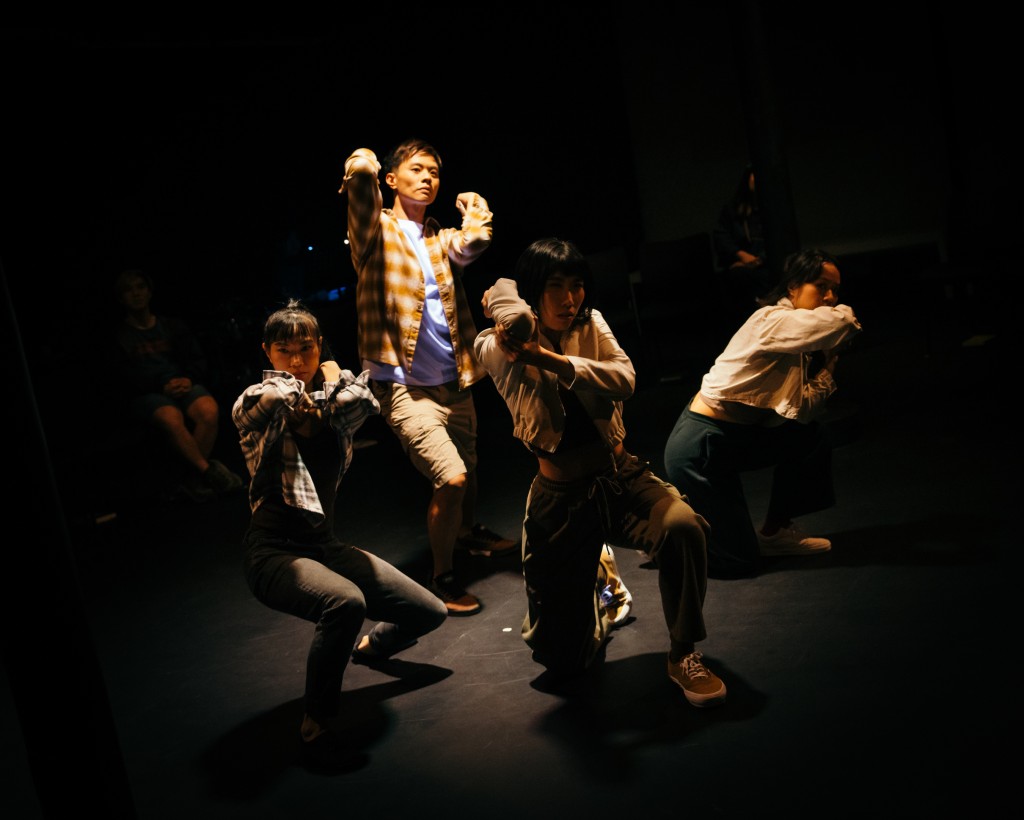

前进进戏剧工作坊「三年共桌」计画之一《自我控诉》(导演不安版),早前上演,以2019年获诺贝尔文学奖的奥地利作家彼得.汉德克(Peter Handke)剧作《自我控诉》的文本结构为基础,通过集体编作,糅杂自身经验与当代观点。全剧由四位创作演员高棋炘、莫家欣、毛显威、莫嫣,不断向观众作出提问,又诉说个人故事,表现形式跟传统戏剧不尽相同,「应该说,是跟观众沟通的方式很不一样。」负责文本和导演的锺肇熙说。

《自我控诉》|让观众掉进陷阱

承接彼得.汉德克写于二战后的《冒犯观众》那种「说话剧」形式,《自我控诉》继续破格,「不像我们平常进剧场看到的作品,有很清晰的事件、场景、人物、故事,反而强调语言本身便是行动。」一句说话,除了字面意思,还盛载很多讯息,「《冒犯观众》演员们不断向观众提出尖酸刻薄的问题,你不必回应,剧本也写明不是要跟观众直接对话,然而彼得.汉德克就是很聪明地预测到,每句说话会令观众产生怎样的想法,于是在下一句话回应你的想法,观众无论如何都会掉进他设计的陷阱。」

锺肇熙早年在演艺读书时,已接触彼得.汉德克的剧本,笑说当时不敢去碰,只是觉得好厉害,形式吸引。他后来负笈瑞士苏黎世艺术大学修读剧场构作,多了接触德语戏剧,发现导演会大刀阔斧「改变」剧本,剧本成了导演想表达内容的工具之一,配合演员、灯光、布景等等,跟剧本比重同样重要,也渐渐重新浮现演绎彼得.汉德克剧作的念头。

《自我控诉》|反照社会问题

锺肇熙说,彼得.汉德克笔下文字,跟语言(德文)很有关系,这次翻译成广东话,当然极有挑战性,他不讳言原文有两点很难复制,首先是以「我」作为主语成了句子开头,另外都是过去式,如果直接翻译成中文,是有点尴尬,然而懂德语的他,觉得了解套路便好,不会搬字过纸,「最重要是利用文字引导观众玩游戏。」于是他在原文那四十段文字中,整理出不同题目,然后以彼得.汉德克的方式,重新写出他觉得有意思、有感觉的内容,「跟香港以至自己成长经验有关,也有演员自身的故事。」《自我控诉》的「控诉」,还有「告白」、「认罪」等意思,「这套戏表面上说自身问题,其实还道出社会问题,即是自我身份怎样逐渐被社会影响、建构。」他也在原剧的框架下,探讨剧作家没有探讨的东西,譬如家庭与自己的关系,「尝试作出补完。」

既然是「导演不安版」,导演有甚么不安?「不安来自很想在社会中展现自己的独特性,同时担心会令别人不喜欢自己,甚至伤害了别人。」说穿了,是社会制度规范,令自己产生不安和恐惧,做自己原来要承受很大的压力,「我到现在仍然不安,这种感觉难以摆脱。」

文:黄子翔 图:前进进戏剧工作坊、黄子翔

《星岛头条》APP经已推出最新版本,请立即更新,浏览更精彩内容:https://bit.ly/3yLrgYZ

最新回应