城大新研究在维港海底发现35种珊瑚 证生物多样性环境变好

2024-01-03 17:57

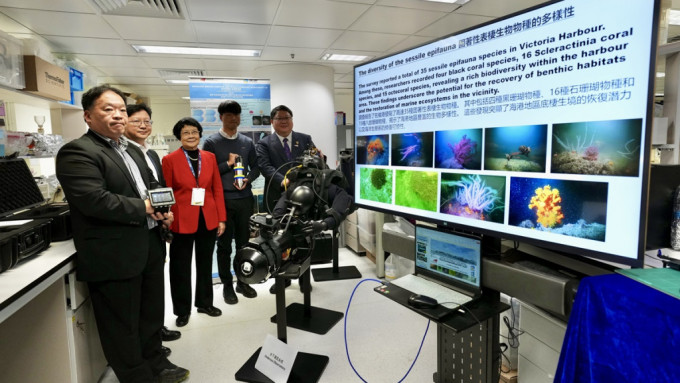

维多利亚港以海港景色闻名,但过往城市发展对海水及生态造成不少污染。香港城市大学一项海底生态系统调查在维港发现了35种固著性表栖生物物种,包括4种黑珊瑚物种、16种石珊瑚物种和15种八放珊瑚物种。其中,在佛堂洲海域发现了高密度扇贝。项目负责人、城大海洋污染国家重点实验室副主任陈荔称研究揭示海港地区底栖生境的恢复潜力及海洋生态系统的修复可能。城大海洋污染国家重点实验室研究助理锺子浩表示希望研究能为政府和公众提供维港海底生物地图,方便日后的管理和进一步研究。

研究负责人:维港海洋生态系统有修复可能

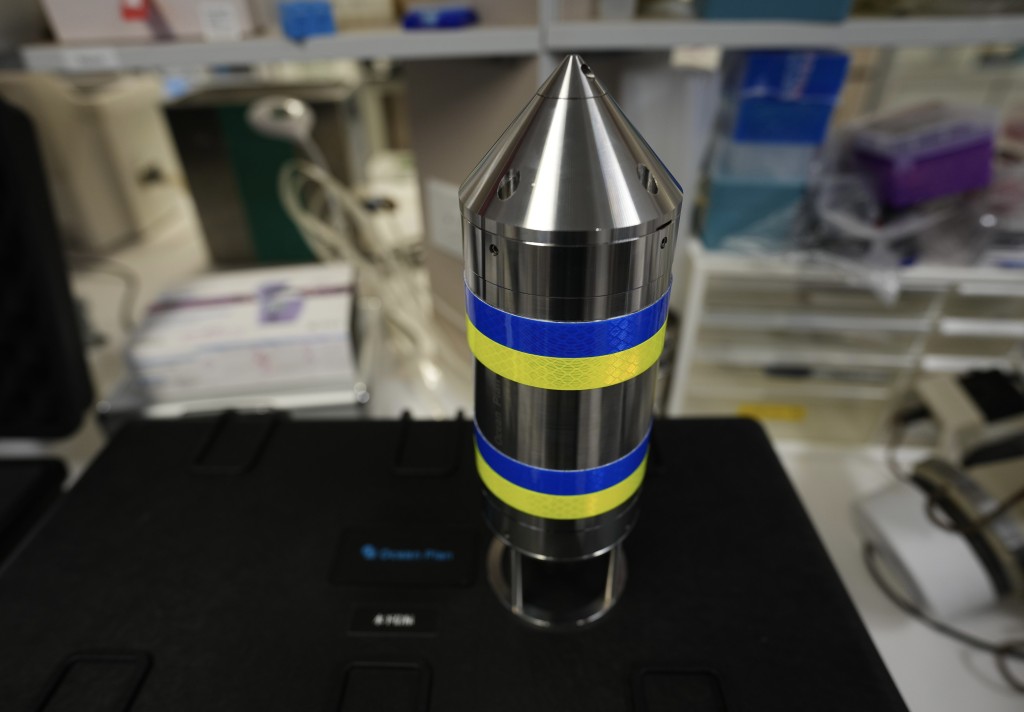

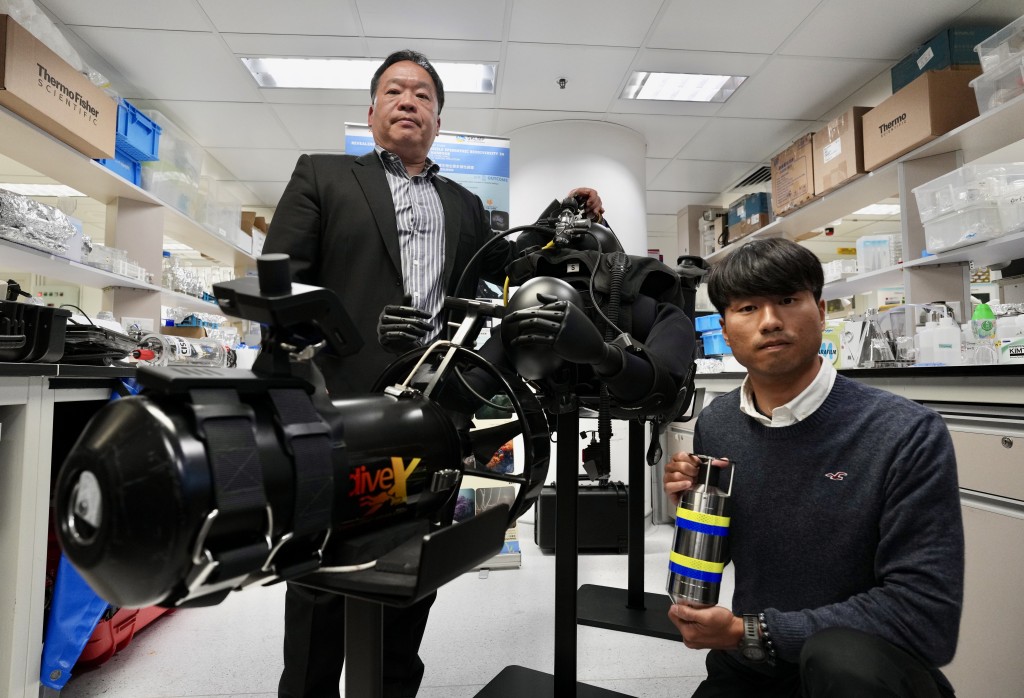

陈荔介绍,今次研究以约2年时间,综合运用侧扫声纳、水下相机、水下通讯与导航系统等多种技术手段,发展出一套近岸海底栖地测绘技术,透过结合图片和地形绘制出海底栖地实景生境地图,研究分别在维港两岸的7个天然海岸线及5个人工防波堤进行。研究团队确定了五个重要的底栖生境位置,分别为黑角头灯塔、佛堂洲、魔鬼山、香港海防博物馆和青洲。

其中,团队在佛堂洲发现了面积最大的底栖生境,面积约为10.42公顷,相当于14.6个标准足球场大小。其次则是黑角头灯塔,面积约3.25公顷,而在香港海防博物馆的底栖生境面积最小,仅有约2.02公顷。他续指,研究在佛堂洲地区首次发现了高密度扇贝,研究人员亦观察到了一些标志性的海洋生物,如双尾管海龙和青高海牛。

研究团队未来会建立网页,公开海底地图和发现的物种名单,亦会通过海事处船只船长发放信息,提醒避免在珊瑚丰盛的地方作业,以免杀死珊瑚。

锺子浩指出,因目前技术难以探测海底生物,陆地和海洋的生物保育有很大差距。但此研究项目反映现时已可以依靠科技描绘水底地图,未来可方便政府管理及进一步研究。前厦门大学海洋与环境学院院长洪华生表示,曾在1992年来港对维港沉积物进行研究,她指当时维港海水受污染严重,很高兴见到在维港发现珊瑚群落,指这是维港环境变好的一大证据。

记者 郭颖彤

---

《星岛申诉王》将推出全新项目「区区有申诉」,并增设「我要赞佢」栏目,现诚邀市民投稿赞扬身边好人好事,共建更有爱社区。立即「我要赞佢」︰ https://bit.ly/3uJ3yyF

《星岛头条》APP经已推出最新版本,请立即更新,浏览更精彩内容:https://bit.ly/3yLrgYZ

最新回应