2023诺贝尔奖│历来6华人获诺贝尔物理学奖 崔琦、高锟与港有渊源

2023-10-03 18:21

诺贝尔奖百馀年历史当中,物理学奖已颁发过115次,有时候是由2至3位科学家共同得奖,至今共有218人得过诺贝尔物理学奖。这也是最多华人曾经获得的诺奖奖项,共有6位华人科学家获此殊荣,包括李政道、杨振宁、丁肇中、朱棣文、崔琦和高琨。以下细数6位科学家的故事。

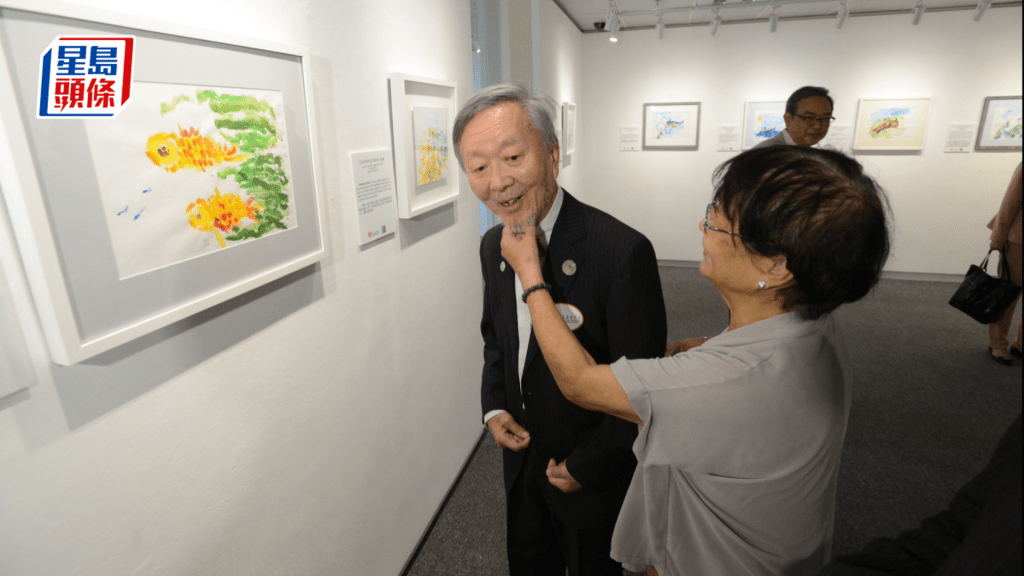

2009年 - 高锟

历来获得诺贝尔物理学奖的华人当中,相信港人对港产「光纤之父」高锟印象最深刻。高锟在上海出生、就读至初中,二战后移居香港,在圣若瑟书院读高中,中学毕业后因港大没有电机工程学系赴英读大学。1957年大学毕业后,高锟进入美国国际电话电报公司(ITT)的英国子公司任工程师,后来加入研究部门,1966年在英国做出划时代实验,发现用石英基玻璃纤维可以长距离传递信息,促成互联网发展的关键条件,从此改写了人类的通信媒介与模式。

1970年高锟回港出任中文大学电子系创系教授,1987年至1996年出任中文大学校长,其后退休。他在2009年获得诺贝尔物理学奖,获奖原因是「在光传输于给纤维的光学通信领域突破性成就」,但他在2004年已患上脑退化症。妻子黄美芸在他获得诺贝尔奖后成立了高锟慈善基金,积极为脑退化症患者、家属及照顾者提供协助。高锟于2018年病逝,享年84岁。

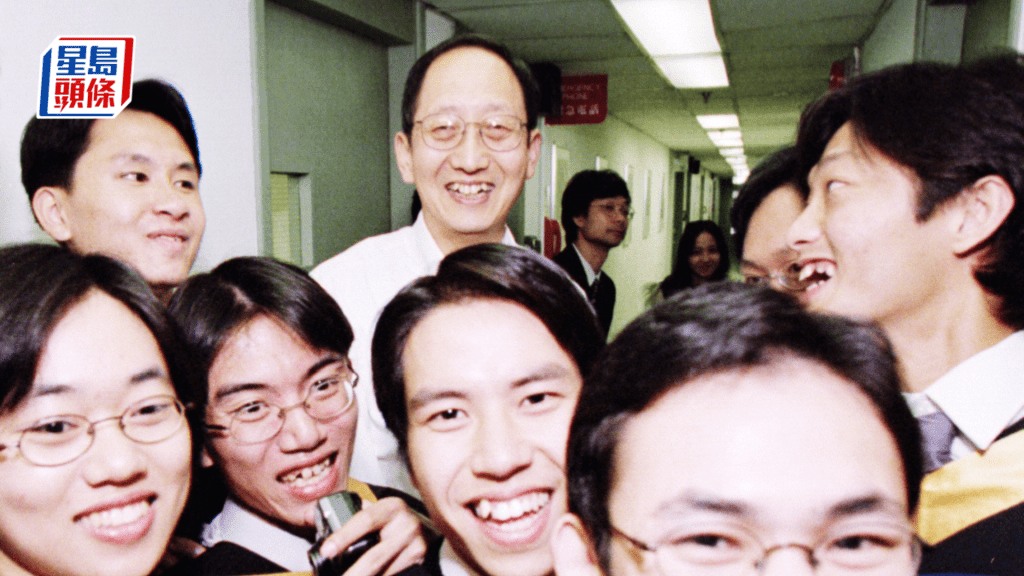

1998年 - 崔琦

1998年,崔琦与罗伯特·劳夫林(Robert Laughlin)及霍斯特·施特默(Horst Störmer),因共同发现「分数量子霍尔效应」而一起获得诺贝尔物理学奖。他们「发现一种带有分数带电激发的新的量子流体形式」,大大地丰富了物理学家对量子相和量子相变的理解。

崔琦1939年生于河南宝丰,1951年只身来港,先后就读于培正中学和金文泰中学。毕业后,他获得教会奖学金赴美留学,1958年入读美国伊利诺伊州奥古斯塔纳学院主修数学。后来他进入芝加哥大学物理系,1967年取得博士学位。1968至1982年,崔琦在麻省理工学院及美国贝尔实验室担任研究院,从事固态物理研究,并在1982年转任美国普林斯顿大学电机工程系教授。

1998年 - 朱棣文

朱棣文1948年生于美国密苏里州圣路易,1976年于加州大学伯克莱分校获物理学博士学位。1997年,49岁的朱棣文因「发展了用激光(镭射)冷却和捕获原子的方法」获得当年的诺贝尔物理学奖。这种方法让科学家得以非常精确地研究单个原子,而这项技术也可用于构建具有高精度的原子钟。

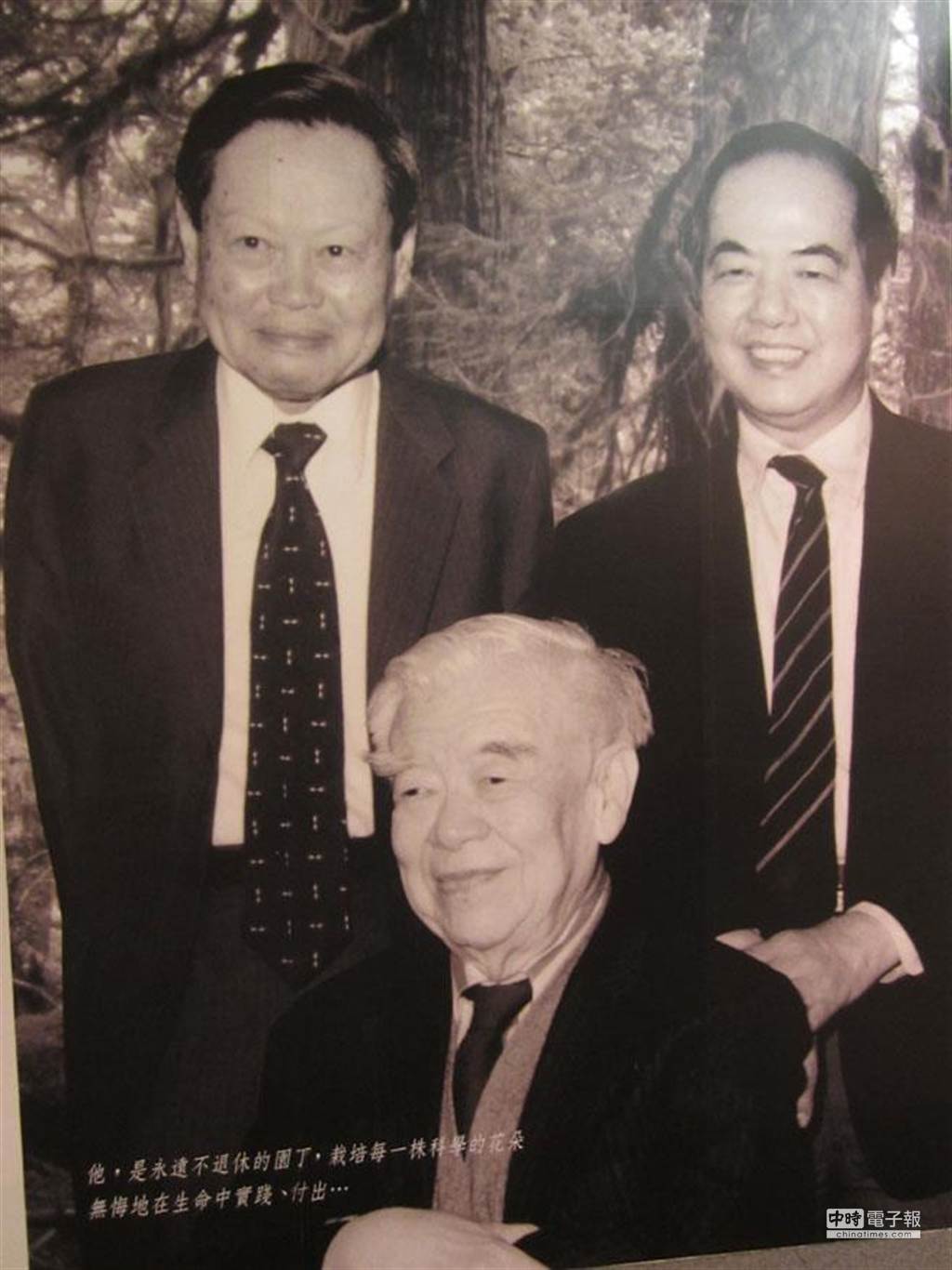

朱棣文出生于学者之家。父亲朱汝瑾、外祖父李书田、母亲的伯父李书华和哥哥朱筑文都是学者。朱棣文从2009年起出任奥巴马政府的能源部长4年,成为继赵小兰后第二位出任美国内阁首长的华人,也是历来首位担任美国内阁首长的诺贝尔奖得主,在任期间积极推动可替代能源 。

1997年 - 丁肇中

丁肇中在1976年获得诺贝尔物理学奖。他获奖理由是发现了一种新的亚原子粒子(比原子更小的粒子),命名为「J粒子」。

丁肇中祖籍山东日照,1936年生于美国密歇根州安娜堡。他因父母正在美国进行学术访问而意外获得美国公民身份,出生后2个月已返回中国。

由于战争关系,丁肇中 12岁前无法获得正统获育,由父母在家中教导。1949年,丁肇中一家辗转迁至台湾。高中毕业后他曾考入台湾的大学,但因志趣不合为由休学,转赴美国密歇根大学修习工程学、数学和物理学。1962年博士毕业后,丁肇中立志从事研究工作,1967年起转到麻省理工学院担任教授,主要研究高能实验粒子物理学,1974年,丁肇中与美国加州史丹福大学教授伯顿·里克特几乎同时各自发现新的基本粒子「J /ψ基本粒子」,两人因此同时在1976年获得诺贝尔物理学奖及美国政府的劳伦斯奖,丁肇中在颁奖典礼上还用中文发表演讲。

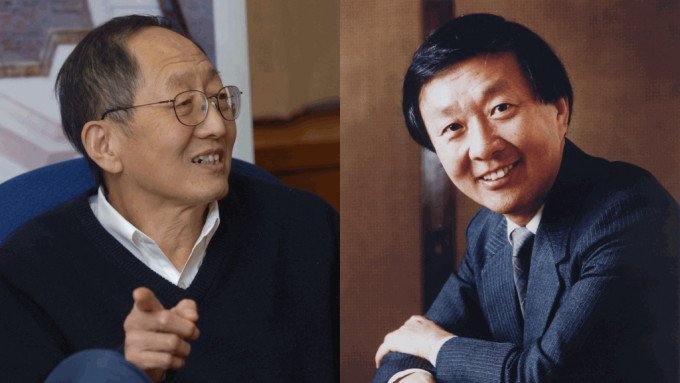

1957年 李政道、杨振宁

1957年,李政道获奖时年仅31岁,与另一位华裔物理学家杨振宁共同获得这一年的诺贝尔物理学奖,成为有史以来首两位获得诺贝尔奖的华人之一。两人均师从中国物理学家吴大猷。

李政道1926年生于上海,因抗日战争而未能完成中学学业。1943年,他考入迁至贵州的浙江大学物理系,抗战结束后获吴大猷推荐,1946年赴美进入芝加哥大学,1950年取得博士学位。

杨振宁比李政道年长4岁,1922年生于安徽省会合肥市。他的父亲是芝加哥大学数学博士,回国后担任清华大学与西南联合大学数学系主任多年。杨振宁本人1942年毕业西南联合大学,与李政道一样师从吴大猷。1945年,杨振宁考取公费留学赴美,就读于芝加哥大学,并在1948年取得博士学位。

1949年,杨振宁进入美国普林斯顿高等研究院进行博士后研究工作,并与李政道展开长达十多年的科研合作。两人因推翻「宇称守衡定律」而获得诺奖,「宇称不守衡」的发现,被誉为「20世纪物理学中的革命」。不过二人后来闹翻,疑似是因为有人争功抢排名。

—

《星岛头条》APP经已推出最新版本,请立即更新,浏览更精彩内容:https://bit.ly/3yLrgYZ

最新回应