日出武耕 国际演艺评论家协会(香港分会)主席 张秉权

2023-05-07 11:32

剧评写了四十多年,国际演艺评论家协会(香港分会)主席张秉权驾轻就熟,到了从心所欲之龄,他有两个宿愿,一是开书店,惜无中合六彩头奖的运气,所以在七十寿辰象徵式当一天店长,好歹满足一下。

另一个愿望不大烧钱但烧脑,张秉权蒐集并分析香港过去一百八十年当代戏剧的档案,编写《香港戏剧史论》,目标明年完成。前人种树后人乘凉,他认为曾经贡献香港的前人理应记入史册,而后人有必要认识历史,以古鉴今,才不会误走歪路。他撰写剧评全盛期其中两个笔名是「日出」、「武耕」,包含展望将来、深耕细作之良好意愿。

国际演艺评论家协会(香港分会)颁发的「剧评人奖」始于二〇一六年,表扬年度本地优秀戏剧。何谓优秀?张秉权以「厚而有格」四字概括,「厚,即是有内容,有厚度,不浅薄,观众不会一走出剧院便忘掉刚才看了甚么;格,即是有特色,有风格,不平庸,不人云亦云。」他眼中,当今炙手可热的编剧庄梅岩堪称「厚而有格」代表。

二〇二二年度「剧评人奖」得奖名单刚出炉,包括流露社会不安与人文关怀的剧本《案内人》及《我们最快乐》、疫情衍生的网上作品《辱儿乐园》的演员余翰廷等。张秉权说:「入围的都是此时此地能够感动观众、充满能量的作品,故事不一定能百分百现实,可以天马行空或是希腊神话,只要作品认真,观众自然会同编剧、导演、演员有情感交流,犹如用一面镜看当下。」

张秉权是本地资深戏剧研究与评论人,曾任香港艺术发展局委员,与戏剧结缘要从学生时期说起。他入读香港中文大学不久就参加新亚剧社,演员、布景、道具、灯光音响、宣传、编剧、导演等台前幕后各个岗位,他一一涉猎,除了校内演出,也有参加大专戏剧节,参赛作品是他编导的《上岸》,题材是艇户向政府争取上岸居住,充满六十年代末、七十年代初大专生访贫问苦的浪漫情怀,他就是在大专生鼓吹「放眼世界、认识国家、关心社会、争取同学权益」的时代背景成长。

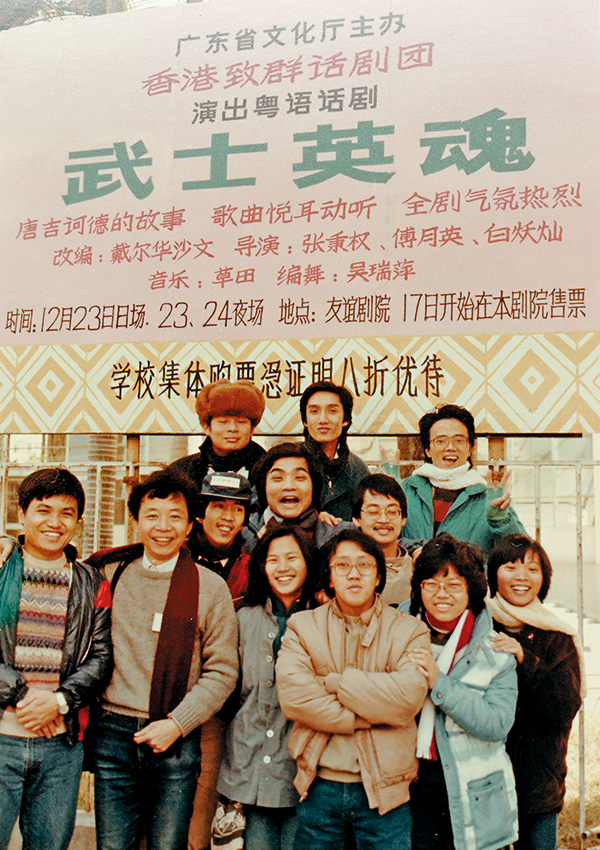

作品获邀 广州公演

一九七〇年他毕业于中大新亚书院中文系,七二年联同一班校友创立致群剧社,该剧社的代表作《武士英魂》推崇唐吉诃德不蝇营狗苟的处世态度,张秉权是三位导演之一,此剧甚至得到广东省文化厅的赏识,邀请他们于八四年底北上广州友谊剧院公演三场,是内地单位首次邀请香港剧社到广州公演,当年的照片、剪报和手稿虽已发黄,但美好回忆常新。

张秉权的兴趣逐渐从制作戏剧转移到观众视角鉴赏别人的作品后写剧评,发表欲旺盛,首篇剧评于一九七六年发表在杂志《文学与美术》,评论大学实验剧团《阿Q正传》。那是本港经济腾飞的年代,传媒百花齐放,「是文人办报的时期,一篇剧评可以写三千字长,畅所欲言。」由于当时多份报章对剧评有需求,他于是使用至少五个笔名投稿,以免读者来来去去看见作者的名字都是张秉权。

他的笔名各有含意,「我怀念杜甫,所以笔名之一是『余怀甫』。『日出』有盼望美好未来的意思,也是曹禺一部重要著作的名字。至于『武耕』,武步的意思是半步,武耕即一步一步耕种未来。有时以『陈武耕』投稿,因为我太太和妈妈皆姓陈。」

到了九十年代,传媒生态剧变,市场要求速食文章,「要易入口,娱乐读者,变得肤浅,意犹未尽。」张秉权深感无奈之馀,抱着日出与武耕的积极态度适应新环境,现在网上空间无限,兼容三千字深度文章和五百字观影指南,「香港城市人忙碌,总有人需要短短数百字加星星评级的指南,我不介意这形式,只是希望除了网上,报章和杂志印刷品也容得下长、短文章,这样的文化生态才称得上健康。」

AI剧评没有「自己」

他鉴赏戏剧和撰写剧评将近五十年,无论是早期以原稿纸「爬格仔」抑或后来电脑打字,每个字、每个标点符号都有血有肉,他自信不会轻易被人工智能写作工具淘汰,「AI可以交出一篇四平八稳的剧评,是机械人写的,不是你自己写的,文章里没有『自己』无个人意见。」

张秉权曾任中学副校长,及后任教香港演艺学院,二〇一三至一四年署理戏曲学系主任,一七年退休,现于演艺学院兼职授课,「温馨提示」了学生们千万别靠AI抄功课,「我教红楼梦、庄子思想,网上随时搜寻到海量的红楼梦和庄子阅读心得,教书教了半世纪,如果看不出学生的作业是自己写抑或复制,就枉作老师。学生若存心欺骗老师,交出一个B-或C+水平的复制品,那就太无志气了,汝安则为之。」他尊重原创,期望学生们如是。

近年他大幅减少写剧评,间中为别人的作品担当文学顾问,大多数心神反而放在编写《香港戏剧史论》,「有些朋友比我有能力写,我不觉得我比他们胜任,但我的特点是六十年代尾至今,一直勤力地看戏剧,看得比较多,又一直写剧评,到了这年纪,应该做的事是整理资料写历史。」

埋首写戏剧史

这本史论,张秉权从香港成为英国殖民地的一八四二年写起,「英国人来了,香港有英文戏剧演出,观众主要是在港的外国人,二十世纪前半叶则是五四运动、抗战、黄花岗之类题材的戏剧,这些属于广义的『香港戏剧』。狭义的『香港戏剧』是一九四九年香港与内地以深圳河为界之后的作品,香港特质十分浓烈。」

一千个观众眼里有一千个哈姆雷特,写历史和写剧评同样主观,言人人殊,张秉权私心想这部全面论述香港戏剧演变的个人著作只记述他自己的史观,不与他人合编,「我写我角度的史论,一个更健康的社会应该有好多人在写,不同人写不同的史观。」《香港戏剧史论》已经撰写了三、四年,目标耕耘再多一年便完成。「若讲到是使命,就太沉重、太伟大了,我是觉得有责任去记载。」他笑说:「我中文比一般人好,以前以原稿纸写作好少写错字的。」

张秉权敬重已故戏剧界演员兼导师陈有后先生,可是他的学生未闻这前辈的名字,他觉得不该如此,「香港之所以有今天,不是突然爆出来的,无论是文化、戏剧或社会其他界别,是前人做了很多事,叶锡恩、黄梦花是谁?学生未听过,反过来问我,黄梦花是否女性?我不是说一定要对前人感恩,但有需要知道香港过去是怎样。」这位资深教育工作者有感而发,「时下年轻人对历史的认识只是碎片,不了解历史,对眼前的判断有偏差,就会误走歪路。」

完成大作后,他打算将手上大量关于香港当代戏剧的历史资料捐赠中大图书馆。这位银发汉子七十有四,对戏剧热忱不减,对母校长存感恩。

秉蕙书房

张秉权曾经有一个梦,就是开书店卖个人所好的文化书籍。他为此梦想「努力」过,「买过十几廿次六合彩,祈求中头奖,奖金部分捐作慈善,部分还按揭,馀款全部用来开书店,可能几年就会蚀清光,店开在地铁沿线,大埔或火炭,三层楼高,地下和一楼是书店、咖啡室和画廊,顶层是排练室可以排戏。」

退而求其次,他在二〇一八年以一个特别方式庆祝七十岁生日,与太太陈淑蕙在朋友的书店担任一日店长,「爱书人都有一个开书店梦,我就在七十岁圆梦。」这一天,书店名为「秉蕙书房」,英文名称是Wai Way Books,以表扬妻子引领他人生方向。他爱书,也爱博太太一粲。

最新回应