星岛集团主办 专家线上分享 智辨善用媒体资讯 培养学生网络操守

2024-01-02 12:21

在一人一机的年代,每个人都可以是资讯散播者。加上人工智能(AI)技术日渐成熟,网络生态较以往更复杂。正所谓「水能载舟,亦能覆舟」,觉察到科技发展所带来的机遇与挑战尤其重要。有见及此,星岛新闻集团早前举办「媒体和资讯素养线上教育讲座」,邀请了香港大学教育应用资讯科技发展研究中心主任黄家伟、香港浸会大学传理学院新闻系专业应用副教授潘蔚林、香港警务处网络安全及科技罪案调查科总督察叶卓誉,以及《星岛日报》及《英文虎报》总编辑汤锦标,为校长、教师及家长分享如何教学生分辨资讯真伪,避免堕入网络陷阱。

记者:陈在心 摄影:陈铁刚 部分图片︰星岛图片库

科技日新月异,生成式AI及各种社交媒体对新世代孩子并不陌生,然而资讯传播快捷亦令真假新闻充斥网络世界。星岛新闻集团日前举办「媒体和资讯素养线上教育讲座2023」,邀请了4名嘉宾,向校长、教师和家长分享如何培养学生辨别资讯真伪的能力,同时掌握伴随科技发展的学习机遇。

认识AI只辅助学习

使用人工智能的门槛越来越低,但并非人人都懂得有道德地使用新科技。其中2名讲者,包括香港大学教育应用资讯科技发展研究中心主任黄家伟及香港警务处网络安全及科技罪案调查科总督察叶卓誉,就分别以「如何培养子女3大AI素养和认识AI应用下的数码教养问题」及「如何辨识网络诈骗资讯」为题,讲解AI衍生的危险与机遇。身兼教育学院副教授的黄家伟,坦言明白家长对子女在学业上滥用人工智能的忧虑,「的确有部分家长担心子女使用AI代做功课,以致懒于思考。」

面对此忧虑,他认为教师有责任令学生明白AI的操作原理,而非只看重人工智能所生成的结果,才能让学生明白「AI只是用来辅助学习」的道理,「学生知道了ChatGPT的资料如何得来,才会再多想一步:哪些部分是可信资料?如何评定资料正确性?那都必须动用同学的批判能力。」

然而家长培养子女AI素养,亦有相应责任。黄家伟解释,AI素养分为应用、概念及伦理3个范畴,其中概念及应用分别由教师及家长负责,先由老师教学生AI应用的概念,再由家长于日常生活中带入伦理讨论,引导孩子有道德地运用所生成的资讯。惟有双方互相配合,才可有效建立孩子对AI应用的道德知识。

掌握网络防骗方法

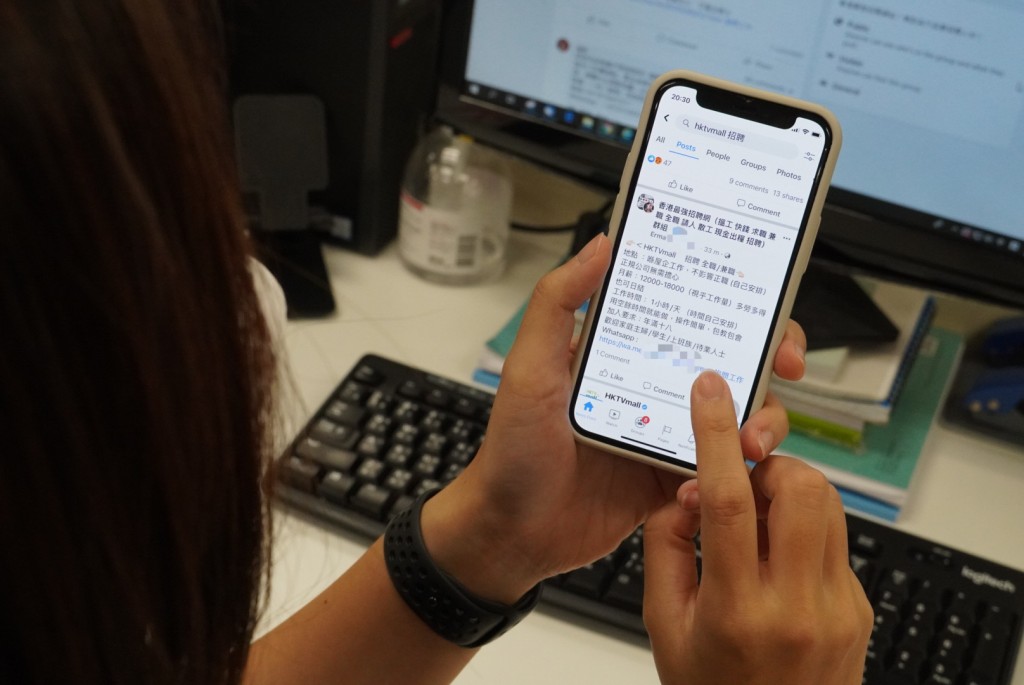

而随着网络上如Github、POE等平台及AI机械人的出现,用家于弹指之间就能生成文字、图像、声音及影像,亦为网络安全带来危机。网络安全及科技罪案调查科总督察叶卓誉就以深伪技术(Deep fake)为例,介绍网络骗徒新式行骗手法及相应预防方式。他于讲座上分享一段早前于网上流传的影片,影片主角透过AI技术,被换上特斯拉(Tesla)总裁伊隆.马斯克(Elon Musk)的头像及声音,诱骗观众投资一个名为「量子人工智能」(Quanturm AI)的欺诈性股票交易平台。他解释,人工智能的人体图像合成技术操作简单,只需在相关网站上载一张图片,就能够为影像中人「换脸」。

然而纵使骗徒手法层出不穷,防范网络诈骗的方法同样有很多种,他认为学生只要多加警惕,就能避免受骗。「例如遇到可疑的视像通话时,可请对方把手移到前面去验证;或『朋友』传来可疑讯息时,可问对方只有两人知道的共通资讯。」

亲子看新闻 练批判思考

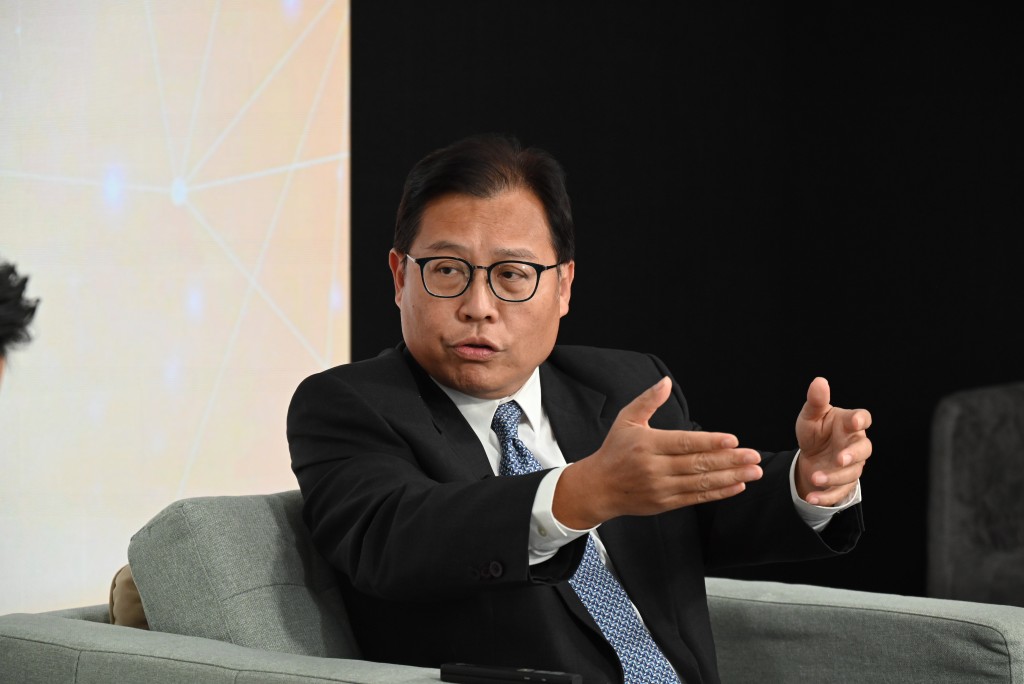

尽管青少年可透过培养习惯及多方面阅读新闻,加强媒体资讯素养,社交媒体仍然为他们主要接收资讯的渠道。《星岛日报》及《英文虎报》总编辑汤锦标育有2名女儿,他当日就以「辨别新闻资讯真?」为题,教家长如何透过「一起看新闻」的亲子活动,培养子女的批判思考能力。

汤锦标表示,虚假新闻有两种,分别是事实性错误或具欺骗成分的新闻。他认为家长应多花时间与子女阅读及分析报道,「例如我15岁的女儿在观看以巴冲突相关报道后,会问报道其实是否在撑以色列,所以青少年能辨别个别媒体背后带有哪种政治或宗教立场是重要的技能。」

比较不同消息来源

在讲座的互动环节中,有网上观众问及,作为教师与家长,如何帮助学生或子女区分事实与意见,以及理解新闻报道中的立场与偏见?

汤锦标回应,要教导学生或子女不要只相信一个消息来源,「可以的话,寻找几个版本的报道作比较,然后问自己为甚么这些媒体会有不同写作角度。」

社媒资讯易「偏食」 多元「收料」明辨析

我们日常生活中的科技变革除了人工智能,亦包括社交媒体所致的资讯碎片化现象。香港浸会大学传理学院新闻系专业应用副教授潘蔚林,就以「网络媒体发展趋势与媒体素养」为题,分享了在新媒体生态下,接收多元声音及分辨资讯真伪的秘诀。

曾任传媒人20多年的潘蔚林以路透社报道为例,解释新媒体兴起为家长及学生带来的挑战。据路透社的「2023年香港市民新闻阅读习惯」调查指,近年纸媒阅读量跌幅显著,近8成人以社交媒体接收资讯。此改变令市民接收资讯的耐性减少,亦因而影响新媒体及传统媒体的编采方针,例如导致「标题党」的出现,「如今要网民阅读逾20个字已没有耐性。」

勤用RSS及播客 多看专题节目

相比起透过纸媒接收资讯,新世代偏向以社交平台作为主要资讯传播渠道,资讯交流的即时性及互动性提升,却容易衍生「回音谷效应」及「过滤气泡」,令读者在资讯摄取上长期「偏食」,或令读者对事件的取态较以往偏激。为鼓励同学阅读多元及深度的资讯,潘蔚林分享了两个小习惯,分别是「注册简易资讯整合」(RSS)阅读器及聆听「播客」(Podcast)或电台节目。「透过订阅不同网站的RSS,各个网站发表的新内容会在阅读器上直接显示,避免因演算法而只接收某频道内容。」另外,在欧美较为盛行的播客,同样内容多元,「除了新闻,亦有不少清谈及课程的播客频道,让眼睛休息同时接收资讯。」

针对网络上海量资讯带来的机遇,有观众问及,如何善用网络媒体转化成学习机会,帮助学生发展实际技能,潘蔚林表示,学校可指导同学多观看专题节目。「普遍新闻受篇幅所限,难以多角度分析时事,而专题节目多以10多分钟为单位,能包含更多观点角度。」他提议教师可考虑就议题制作工作纸,让同学作资料搜集及批判思考。

《星岛头条》APP经已推出最新版本,请立即更新,浏览更精彩内容:https://bit.ly/3yLrgYZ

最新回应